| ||

|

RFワールド読者の掲示板Ⅱ

無線と高周波に関することを中心に、それ以外の話題も含めて、何でも書き込みOKの掲示板です。初めての方もネチケットを守って、お気軽にご参加下さい(^^)/

<スレッド一覧>

総額4000万円相当の電子計...[0] / RFワールドNo.44アンケー...[0] / [RFW23] 図5_14瞬時位相量...[0] / [RFW23]図5_13位相の平均...[0] / [RFW41] 6章 OFDM_QPSK_T...[1] / [RFW44] 実信号と複素信号...[4] / [RFW23]図2_8 IF信号の立...[5] / [RFW41] 6章 DAC出力波形...[1] / [RFW44] osmocomSinkなど...[0] / [RFW23]図5.15の平均出力...[2] / ziVNAu の簡易スペアナ機...[3] / [RFW41] 4章 SPIモジュー...[3] / 【サービス停止のお知らせ...[0] / RFW#22 SDRStudyのSoundD...[3] / ShockLineで小型軽量化し...[0] / RFワールドNo.43アンケー...[0] / 月刊「電波受験界」が休刊...[0] / [訃報] 「高周波回路の設...[0] / [RFW23]パターン発生器と...[5] / [RFW41]3章のまとめ[1] /

キーサイト・テクノロジー社によるキャンペーン:WAVE2019

https://www.wavekeysight.com/ja? オシロスコープ,ベンチトップマルチメータ,CVCC電源などが 総額4000万円相当分プレゼントされるようです.

622 hits

|

この度は小誌「RFワールド」のアンケートにご協力いただきありがとうございました.

抽選の結果,下記10名の方が当選されましたので,図書カード(1,000円相当)をお送りします. 今後とも小誌「RFワールド」ご愛読のほどよろしくお願い申し上げます. ---敬称略--- 宮*智(京都府京都市) *藤*之(大分県大分市) 吉**一(宮城県名取市) *利夫(千葉県白井市) 筑**一(神奈川県相模原市) 大*原*雄(東京都武蔵野市) *田*夫(三重県亀山市) 川村雅則(岐阜県関市) 井**也(東京都八王子市) *本 廣(群馬県高崎市) ---敬称略--- ご希望によりご芳名の一部を伏せ字にさせていただきました.

593 hits

|

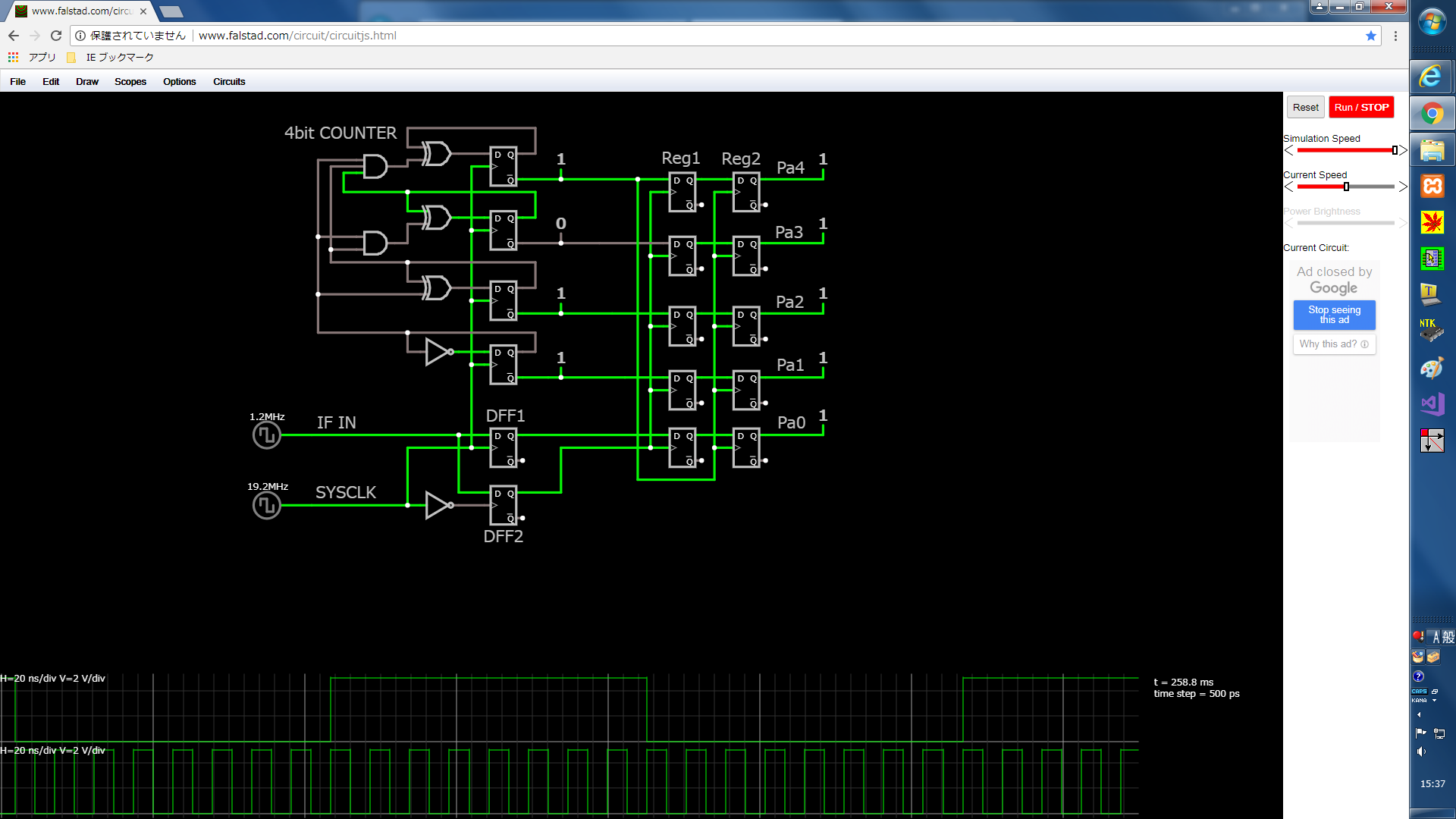

図5_14の瞬時位相量子化回路をシミュレータで動かしてみました。

シミュレータの都合でIF IN=120kHz、SYSCLK=1.92MHzと実際の回路の1/10の 速さで動いています。 IF_INの発振器のシンボルをクリックすると、位相オフセットとデューティ比を 変えることができます。 1) 位相オフセット(度)と5ビットのレジスタの値の関係は、添付のエクセル の表:"図5_8立上り検出回路の出力値..."をご参照ください。 2) IF_INの立下りの位相はデューティ比1%あたり3.6度変わります。 Web回路シミュレータ… http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html 添付の"図5_14瞬時位相量子化回路.txt"をダウンロードして、 File→Open File...で読み込んでください。 1) 回路図エリアでマウスホイールを回転させると、回路図が拡大・縮小 されます。 2) 回路図エリアで、ALTキーを押しながらマウスをドラッグすると回路図 全体を移動させることができます。 3) 回路図とオシロスコープエリアの境界あたりにマウスポインタを置くと 水色のパーが現れます。このバーをドラッグして境界を変えてください。 4) タイミングチャートの信号は、下記の順に並んでいます。一度右上の Resetボタンを押してシミュレーションを開始してください。 IFIN SYSCLK Q0 Q1 Q2 Q3 DFF1 DFF2 ~DFF1 ~DFF2  【605_図5_14瞬時位相量子化回路.png : 313.3KB】

559 hits

|

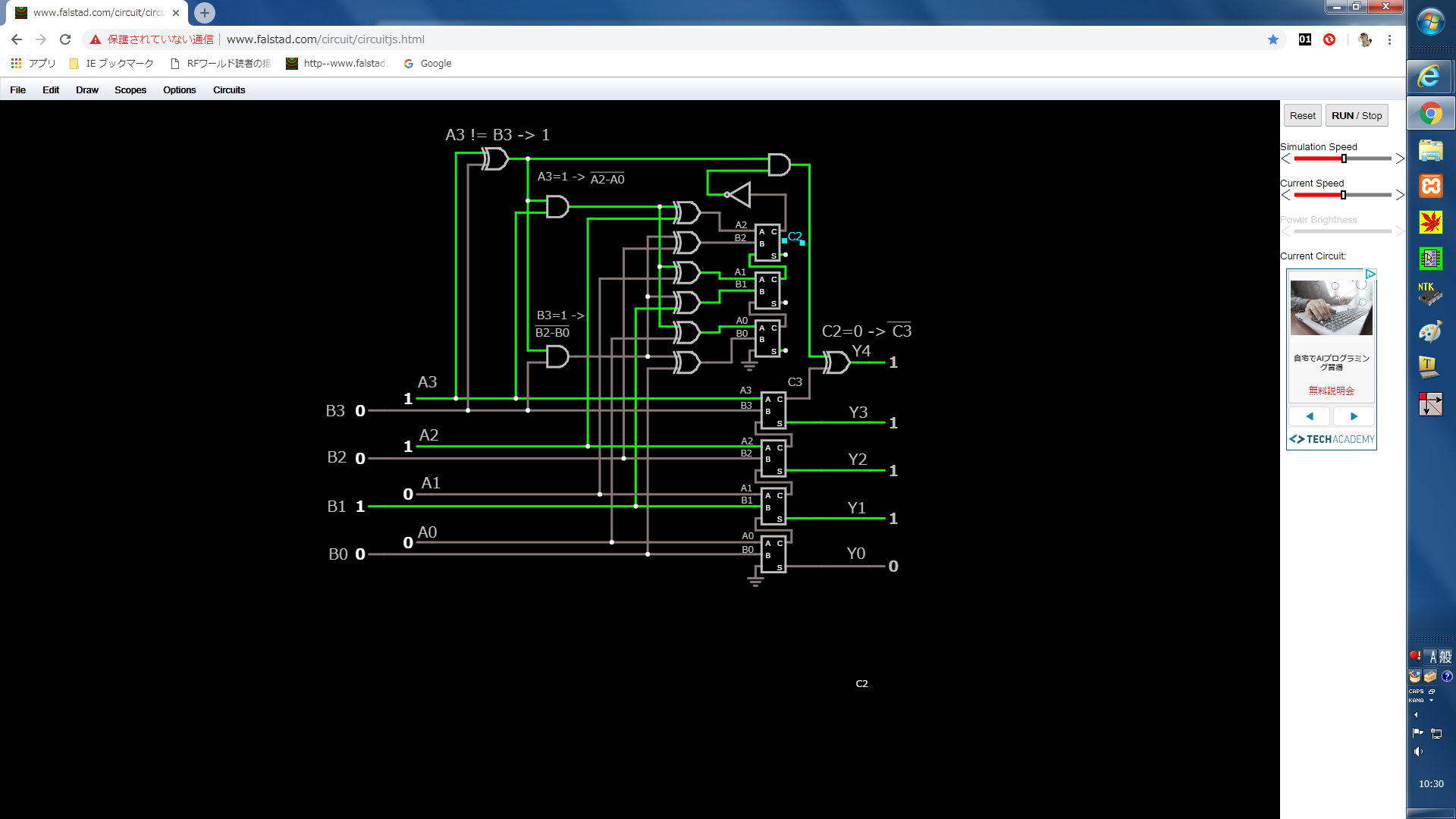

図5_13の位相の平均を計算する回路シミュレータで動かしてみました。

図5_12で考慮しているいろいろなパターンで、二つの位相が0度をまたいで 位置しているときの場合が上半分の回路で処理されています。 (A2,A1,A0)と(B2,B1,B0)の大小判定は、1の補数の計算(ビット反転)をおこなって 桁上げが発生するかどうかでおこなわれています。 (A3,A2,A1,A0)と(B3,B2,B1,B0)の数値をクリックするたびに1/0が変化するので、 図5_12のいろいろな位相のパターンでお試しください。 Web回路シミュレータ… http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html 添付の"図5_13位相の平均化回路.txt"をダウンロードして、File→Open File... で読み込んでください。  【604_図5_13位相の平均化回路.png : 213.0KB】

521 hits

|

お世話になります。

Quartus II 13.0(32-bit)で首記のプロジェクトをコンパイルすると、下記の エラーが発生します。 Error (125091): Tcl error: ERROR: Illegal assignment: IP_GENERATED_DEVICE_FAMILY. Specify a legal assignment name. プロジェクトのIPコンホーネントのバージョン:17.0と開発環境のバージョン13.0 が異なるために発生するエラーのようです。 Project→Upgrade IP Components...で表示されるのはDDR_OUTとPLLだけで下記の IPコンホーネントは表示されずDowngradeできません。これらについては、MegaWizard Plug-In Managerで再度作り直すしか方法はないでしょうか。 ROM_SIGNAL_SIN ROM_SINGAL_COS ROM_PILOT_SIN ROM_PILOT_COS ROM_CW_SIN ROM_CW_COS IO_BUF_BIDIR FIFO_8_TX FIFO_8_RX ROM_RAND

646 hits

▼Hiroyuki Naitoさん:

>お世話になります。 > >Quartus II 13.0(32-bit)で首記のプロジェクトをコンパイルすると、下記の >エラーが発生します。 > >Error (125091): Tcl error: ERROR: Illegal assignment: IP_GENERATED_DEVICE_FAMILY. Specify a legal assignment name. > >プロジェクトのIPコンホーネントのバージョン:17.0と開発環境のバージョン13.0 >が異なるために発生するエラーのようです。 > >Project→Upgrade IP Components...で表示されるのはDDR_OUTとPLLだけで下記の >IPコンホーネントは表示されずDowngradeできません。これらについては、MegaWizard Plug-In Managerで再度作り直すしか方法はないでしょうか。 > >ROM_SIGNAL_SIN >ROM_SINGAL_COS >ROM_PILOT_SIN >ROM_PILOT_COS >ROM_CW_SIN >ROM_CW_COS > >IO_BUF_BIDIR >FIFO_8_TX >FIFO_8_RX >ROM_RAND サンプルプロジェクトを読者環境で再現くださいまして、有難うございます。 せっかく13.0のバージョンで試していただいて、恐縮です。 サンプルプロジェクトは、バージョン17.0で作成しておりますので、 それ以前のバージョンでは、読み込みや、正常な動作が保証されておりません。 IPコアを作成しなおしますと、作成しなおしの際のパラメータ設定誤りが生じることがありますので、 お手数おかけして申し訳ありませんが、 バージョン17.0をインストールくださるのが、確実で早道かと思います。

661 hits

|

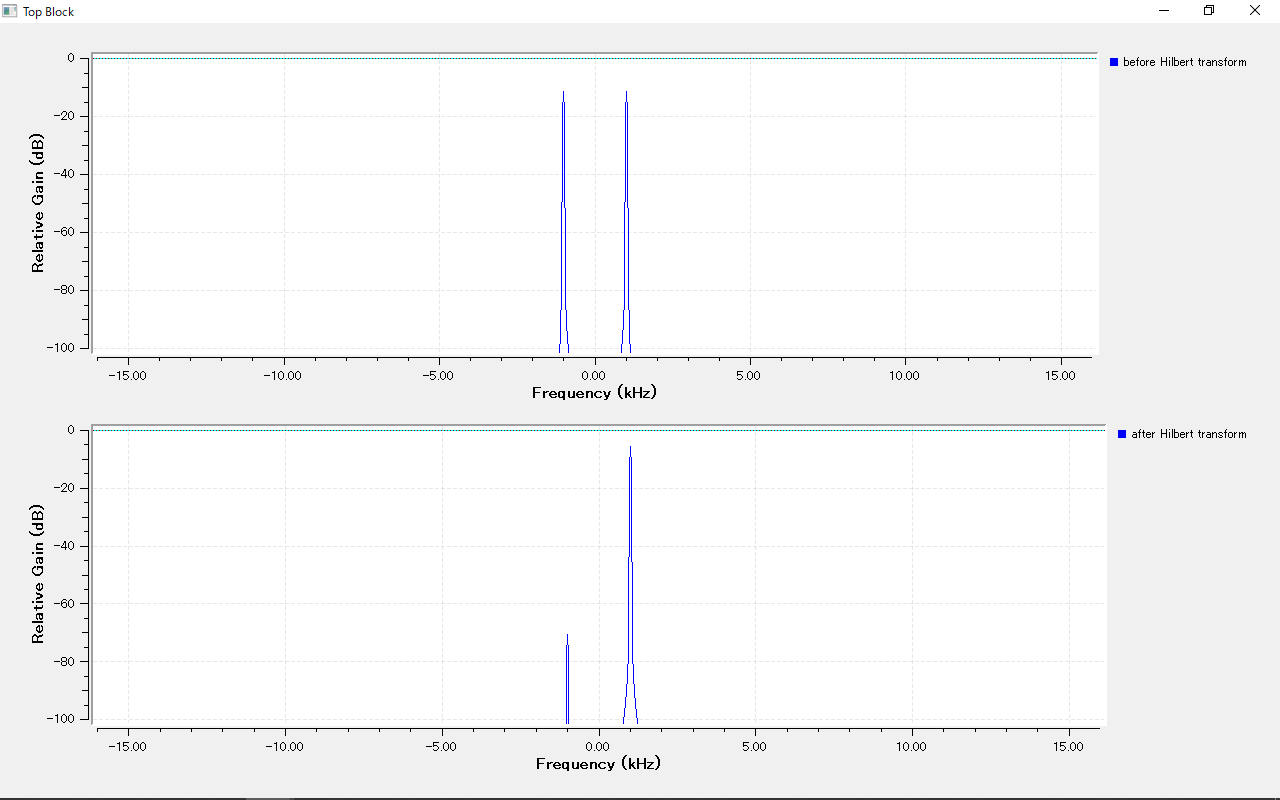

特集を拝見しましたが,以下の4点程不明点があり,ご確認いただきたく投稿いたします.

1. p.39「SDRで取り扱う信号は複素信号なので,正負両方の成分を持っています」とありますが,実信号も正負両方の成分を持ちますね?また,複素信号の中には解析信号のように正の周波数成分しか持たない信号(後述の図6.2下段など)もありますので,「複素信号なので,正負両方の成分を持つ」と書かれるのは違和感がありました. 2. p.40図4.3(b)の「複素信号に対してLPFはこのような正負対称の特性を持つ」とありますが,複素信号に限らず実信号に対しても同じと思います(LPFの係数は実数と仮定). 3. p.56「変調前は実信号なので正の周波数のみが表示されています」とあり,図6.2上段が示されています.実信号であれば+1 kHzに対する-1 kHzの成分もあるはずですが,図6.2の上段はそれが表示されていないのですね? 4. 3.の続きで「変調後のスペクトラム見ると,不要な反対側の側波帯に漏れがある」と書かれていますが,これは漏れているのではなく,元からある側波帯(-1 kHz)の残留成分ではないでしょうか? 添付図面は図6.2について,GUIにWXではなくQTを使用した場合です(WXでもFFTの前にFloat To Complexのブロックを追加すると添付の上段と同じものになります).  【596_hilbert.png : 15.9KB】

729 hits

北川さん,小誌「RFワールド」ご愛読ありがとうございます.

ご返信が遅れてすみません.筆者の高橋様からのご回答を 転記いたします. ---ここから > 1. p.39「SDRで取り扱う信号は複素信号なので,正負両方の成分を持っています」とありますが,実信号も正負両方の成分を持ちますね?また,複素信号の中には解析信号のように正の周波数成分しか持たない信号(後述の図6.2下段など)もありますので,「複素信号なので,正負両方の成分を持つ」と書かれるのは違和感がありました. > > 2. p.40図4.3(b)の「複素信号に対してLPFはこのような正負対称の特性を持つ」とありますが,複素信号に限らず実信号に対しても同じと思います(LPFの係数は実数と仮定). 実信号は、もともと正負の周波数成分を持っているというご見解に異論はありません。 ただ、実信号については正の周波数成分のみを考慮の対象にしたとしても、不適切とまでは言えないと考えます。 頂戴した1,2はご意見として承ります。 > 3. p.56「変調前は実信号なので正の周波数のみが表示されています」とあり,図6.2上段が示されています.実信号であれば+1 kHzに対する-1 kHzの成分もあるはずですが,図6.2の上段はそれが表示されていないのですね? WX FFT Sinkは実信号については、横軸が正の周波数のみが表示されている、という文意です。信号成分の意味ではありません。 > 4. 3.の続きで「変調後のスペクトラム見ると,不要な反対側の側波帯に漏れがある」と書かれていますが,これは漏れているのではなく,元からある側波帯(-1 kHz)の残留成分ではないでしょうか? ご理解のとおりです。もともとあった-1kHzの周波数成分が、ヒルベルトフィルタの不完全性により残留していることを「漏れている」と表現しました。 以上コメント申し上げます。 ---ここまで

811 hits

ご回答ありがとうございます.

> 実信号は、もともと正負の周波数成分を持っているというご見解に異論はありません。 > ただ、実信号については正の周波数成分のみを考慮の対象にしたとしても、不適切とまでは言えないと考えます。 「複素信号なので,正負両方の成分を持つ」と書かれたことに対して違和感があると書いたのですが,その点はいかがでしょうか? 繰り返しになりますが,複素信号の中には解析信号という正の周波数成分しかもたないものがあります.ですので,「実信号なので,正負両方の成分を持つ」とは言えますが,「複素信号なので,正負両方の成分を持つ」には違和感があります.

836 hits

北川さん,書き込みありがとうございます.

筆者の高橋様からのご回答を転記いたします: ---ここから > > 実信号は、もともと正負の周波数成分を持っているというご見解に異論はありません。 > > ただ、実信号については正の周波数成分のみを考慮の対象にしたとしても、不適切とまでは言えないと考えます。 > > 「複素信号なので,正負両方の成分を持つ」と書かれたことに対して違和感があると書いたのですが,その点はいかがでしょうか? > > 繰り返しになりますが,複素信号の中には解析信号という正の周波数成分しかもたないものがあります.ですので,「実信号なので,正負両方の成分を持つ」とは言えますが,「複素信号なので,正負両方の成分を持つ」には違和感があります. 質問ではなかったのでスルーしましたが、違和感の意味がわかりました。 「複素信号は、正負非対称の成分を持ち得る」が正確ですね。コメントありがとうございます。 ---ここまで

895 hits

実信号と複素信号についてはなかなかすっきりとした理解が自分でも得られて

いないので、"負周波数"の話題が出たのをきっかけに下記の翻訳記事を読み返 してみました。 「負周波数と複素信号」…http://ja5fp.org/nfreq.pdf Googleで「負周波数」で検索すると上位でヒットするので、読まれた方も 多いと思います。 回転ベクトルのモデルをベースにした内容を要約すると、以下のようになり ます。 1.実信号は回転方向が逆の(正負の同じ角度を持ち大きさは等しい)1対の回転 ベクトルで表わされる。 2.実信号の掛け算は周波数ドメインでは畳み込みになり、その結果「ある 信号の各成分は他の信号のすぺての周波数成分を変位させる」。 3.回転ベクトルの瞬時振幅とそのベクトルの角度、あるいは回転ベクトルの 余弦値と正弦値が分かれば、曖昧さなしにベクトルを求めることができる。 4.余弦値と正弦値を複素数の実数と虚数に対応させれば、ベクトルを一つの 数値で表せる(複素信号)。 5.正負の周波数ベクトルは、複素数を使って下記のように表せる。 a(t)=Acos(ωt) ± jAsin(ωt) 6.複素信号は複数の正弦波から成り立つことも可能で、負の成分と正の成分 は異なる(同じでもよい)。 7.正の周波数成分または負の周波数成分のどちらか一方をもつ場合、「解析 信号」と呼ぶ。 そのほか、複素信号の掛け算、解析信号の生成方法、半複素ミキサ、Weaver法 によるSSB信号の復調方法も解説されています。 また、以上の解説の基礎となる数学はオイラーの公式ですが、 exp(z)=exp(x)(cos y + i sin y) z=x + iy の軌跡が複素平面上でグラフィカルに表示されるアプレットも興味深いです のでご参照ください…https://www.falstad.com/euler/

1,276 hits

|

723 hits

▼editorさん:

>Hiroyuki Naitoさん, > ご質問の題名にある図2_8は,正しくは図5.8だと思いますが, >いかがでしょうか? 失礼しました。図5_8が正しいです。 >シミュレータのクロック周波数を次のように2桁下げても同じ状況でしょうか? > IF IN: 1.2MHz → 12kHz > SYSCK:19.2MHz → 192kHz とりあえず一桁下げると、10.75度と11度の繰り返しになり、だいぶ 改善されます。引き続きもう一桁下げてみます。

877 hits

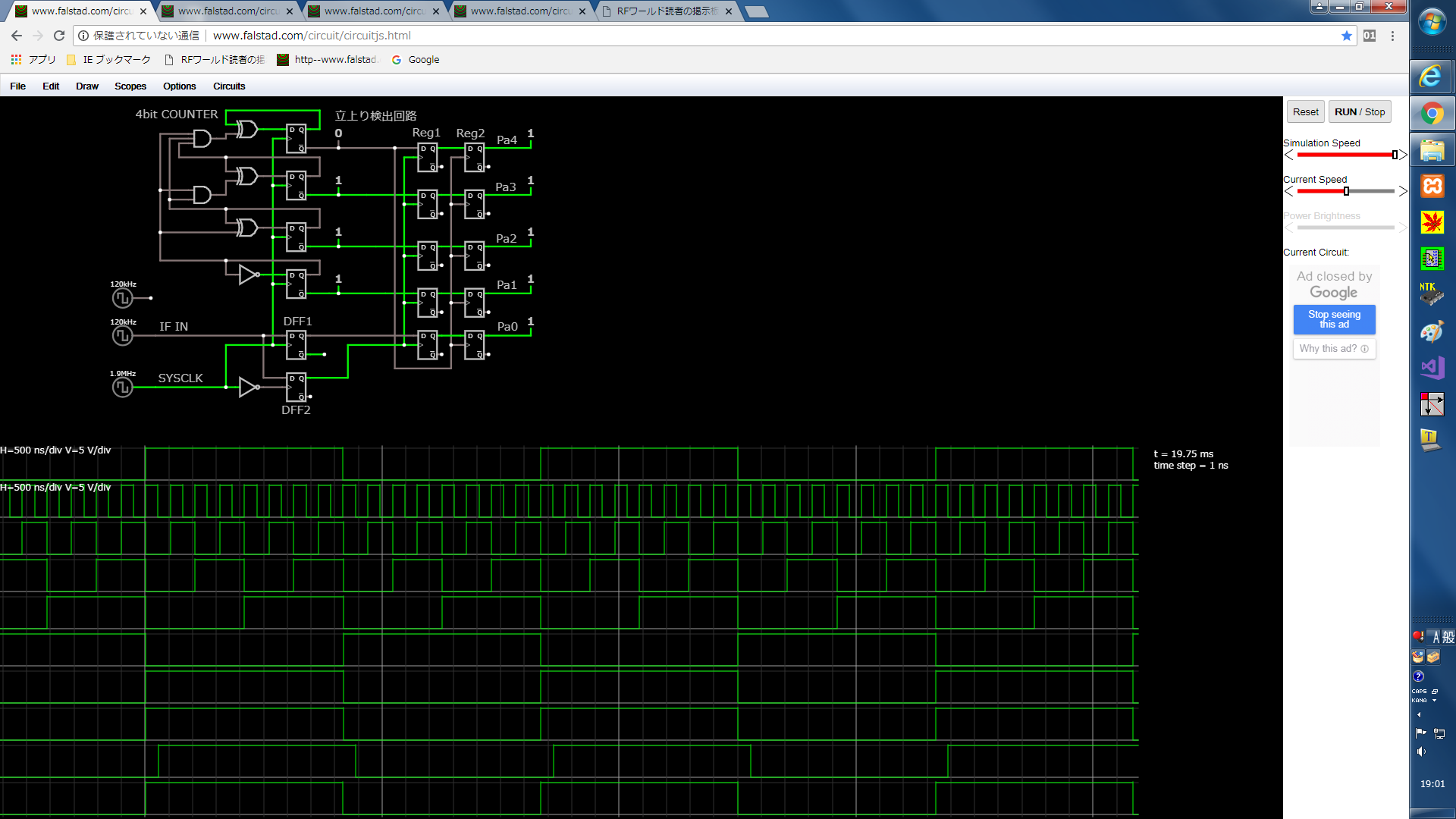

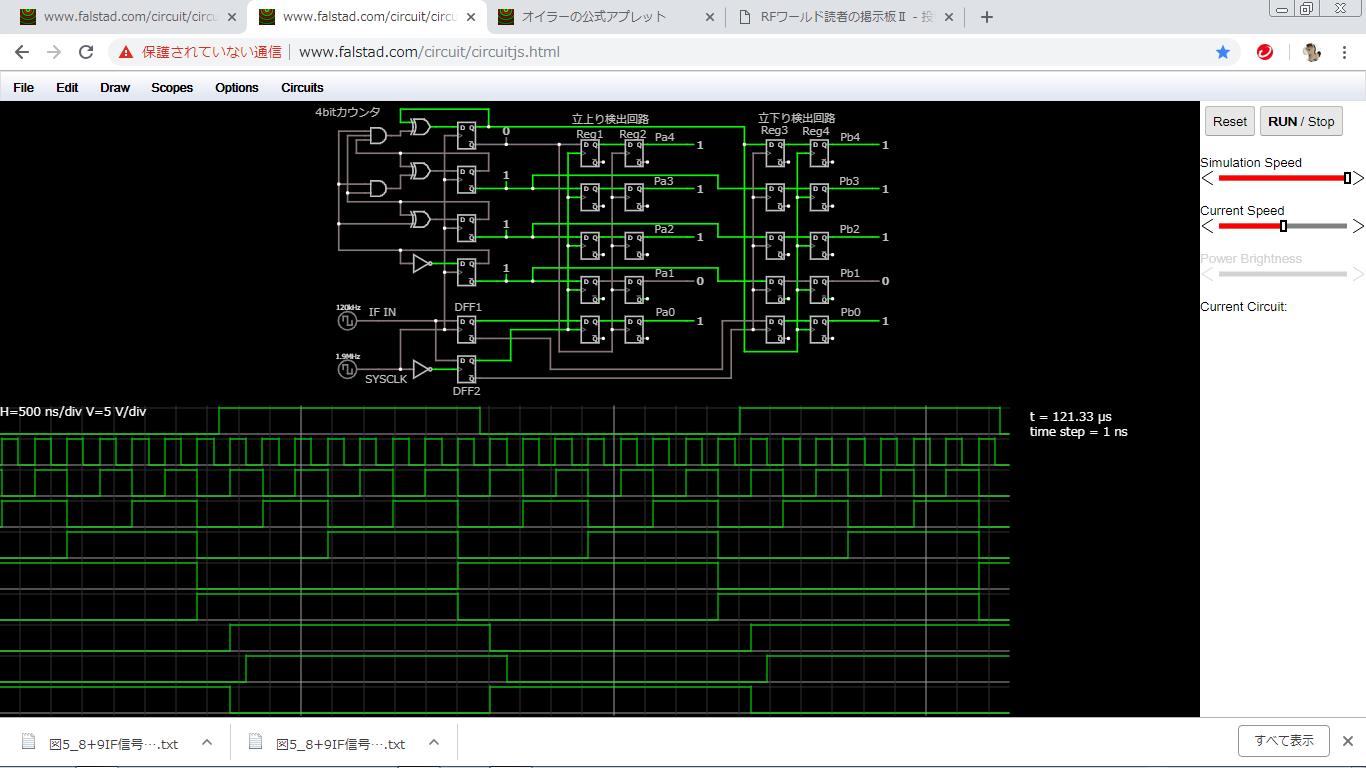

首記の回路でIFIN信号がSYSCLKでサンプリングされて、IFIN信号の位相が

11.25度ステップで量子化(5bitで数値化)されることを確認しました。 興味のある方は下記の手順でご確認ください。 1) 「図5_8IF信号の立上り検出回路_1ns.txt」をダウンロードする。 2) http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.htmlにアクセスする。 3) シミュレータが起動されるので、File→Open File...で(1)のファイルを 開く。 4) IFINに接続されている120kHzの発振器のシンボルをダブりクリックする。 5) Phase offset(度)に適当な数値を入れると対応する5bitの値が出力される。 6) Phase offsetを11.25度ステップで増減すると出力の5bitの値が1bitずつ 増減する。 7) 0.25度ステップで変化させたときの5bitの数値の変化を添付のExcelの 表にまとめました。 シミュレーションの精度の都合でIFIN信号=120kHz、SYSCLK=1.92MHzと図5.8の 周波数の1/10にしています。 タイミングチャートの信号は、図5.10にならって下記の順になっています。 IFIN SYSCLK Q0 Q1 Q2 Q3 ~Q3 DFF1 DFF2 オフセット0度の120kHzの信号  【563_図5_8IF信号の立上り検出回路.png : 236.8KB】

878 hits

Circuit Simulator Appletの使い方は下記のサイトをご参照ください。

https://www.mgo-tec.com/blog-entry-circuit-simulator-howto.html ■その他の便利な機能 1)拡大、縮小 回路図エリアでマウスホイールを回転させると、回路図を拡大・縮小できる。 2)回路図全体の移動 ALTキーを押しながら回路図エリアでマウスをドラッグすると、その動きに 合わせて回路図全体が移動する。 3)回路図エリアとオシロスコープエリアの境界の変更 回路図エリアとオシロスコープエリアの境界あたりをマウスで探ると、水色の バーが現れる。そのバーをドラッグすると、回路図とオシロスコープのエリア の境界を変更できる。

1,112 hits

図5.8と図5.9の立上り/立下り検出回路を一つにまとめました。

IF_IN信号(120kHz)のPhase Offsetは-15°、Duty Cycleは50%に設定されている ので、(Pa4,Pa3,Pa2,Pa1,Pa0)=(Pb4,Pb3,Pb2,Pb1,Pb0)=(1,1,1,0,1)となり ます。 IF_IN信号をダブルクリックして、Duty Cycleを50%から変化させることで、立下り の位相を1%あたり3.6°変えることができますので、お試しください。 タイミングチャートの信号は、図5.10にならって下記の順になっています。 IFIN SYSCLK Q0 Q1 Q2 Q3 ~Q3 DFF1出力 DFF2出力 DFF1反転出力  【597_図5_8+図5_9IF信号の立上り/立下り検出回路.png : 86.8KB】

880 hits

|

お世話になります。

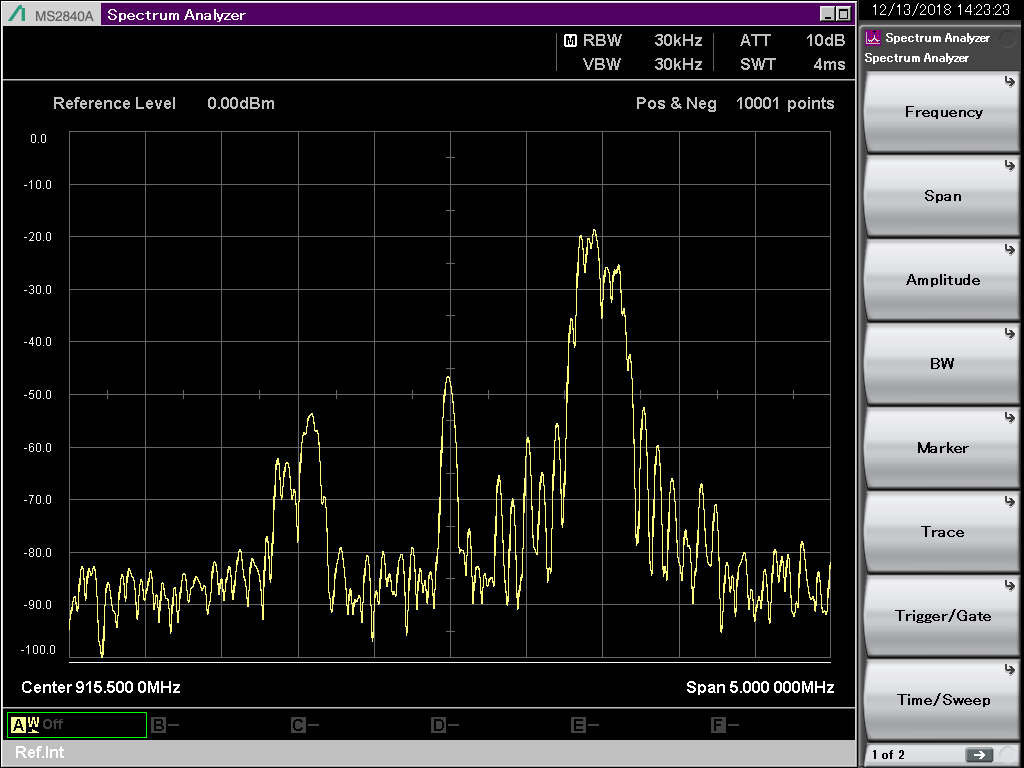

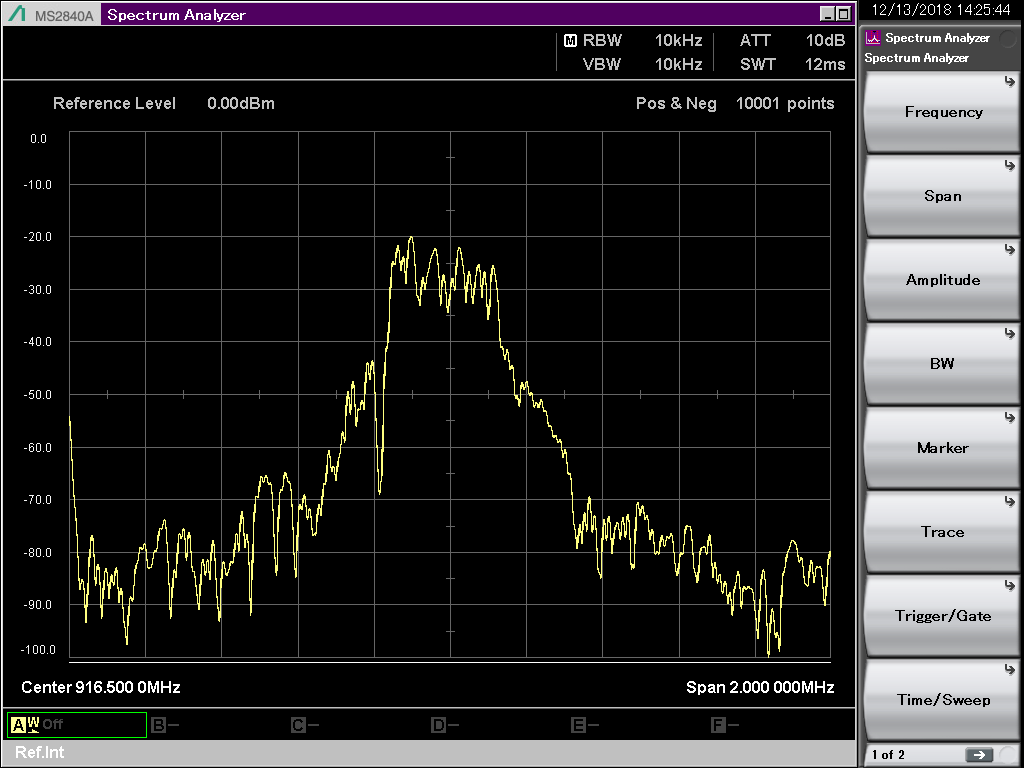

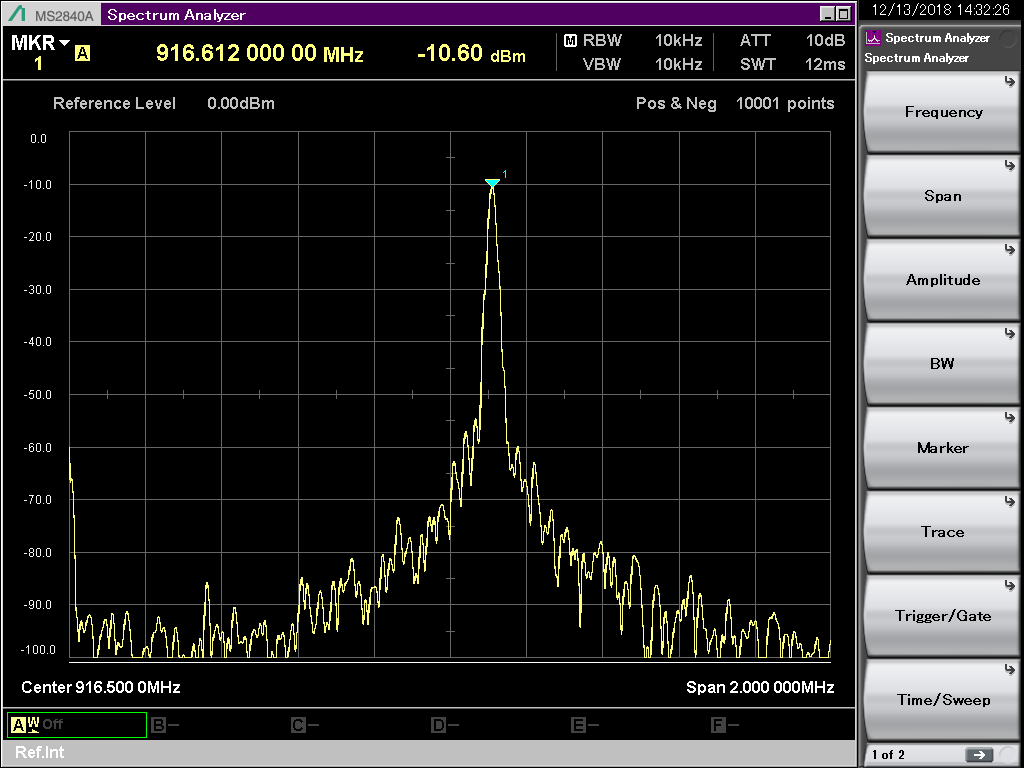

CQ出版社のホームページからダウンロードしたファイルから、OFDM_QPSK_TX プロジェクトをQuartusIIに読み込み、Tools→Programmerでコンフィグ・ デバイスに書き込むことができました。 そのまま電源を再投入して、スペアナでRF出力(写真6_1~6_3)、オシロスコープ でDAC出力波形(図6_21)を確認しました。 だいたい同じ波形だと思うのですが、CWモードのスペクトルの周波数が916.625MHz より13~14kHz低いのは問題ないでしょうか。  【589_写真6_1OFDMスペクトル(SPAN=5MHz,CF=915_5MHz).png : 81.4KB】  【589_写真6_2OFDMスペクトル(SPAN=2MHz,CF=916_5MHz).png : 77.2KB】  【589_写真6_3CWモード(SPAN=2MHz,CF=916_5MHz).png : 77.1KB】 【589_図6_21DACの出力波形.BMP : 76.1KB】

570 hits

▼Hiroyuki Naitoさん:

>お世話になります。 > >CQ出版社のホームページからダウンロードしたファイルから、OFDM_QPSK_TX >プロジェクトをQuartusIIに読み込み、Tools→Programmerでコンフィグ・ >デバイスに書き込むことができました。 > >そのまま電源を再投入して、スペアナでRF出力(写真6_1~6_3)、オシロスコープ >でDAC出力波形(図6_21)を確認しました。 > >だいたい同じ波形だと思うのですが、CWモードのスペクトルの周波数が916.625MHz >より13~14kHz低いのは問題ないでしょうか。 頒布基板で再現実験を進めてくださいまして、有難うございます。 測定画面を拝見しますと、誌面で紹介しましたファームウェアの動作状態が 再現されていると思われます。 CWモードの周波数のずれでございますが、搭載されています水晶の精度が、 ±20ppmのものですので、900MHz帯にて最大で±約20kHzの周波数誤差が 生じる可能性があり、問題ない測定結果かと思われます。

651 hits

|

osmocomSinkなどの在処について,読者からご質問がありました.

情報共有のため,著者の高橋様からいただいたご回答を ここに転記いたします. ---ここから お使いの環境は、ubuntu 18.04 LTSに apt-get でGNURadioがインストール済みであると想定します。 まず、25pに記載の gr-osmocom のインストールが完了しているかどうかをご確認ください。 $ sudo apt-get install gr-osmosdr インストール済みであることを確認できれば、 つづいてgnuradio-companionを開き、右側のペーンより、 (no modules specified) > Sinks を開くと、osmocom Sink があります。 (no modules specified) > Sources を開くと、osmocom Source があります。 (no modules specified)という場所がわかりにくいのですが、 Ctrl-Fを押して検索窓を開き、osmocomと入力すると絞り込みが行えます。 以上ご確認ください。 ---ここまで

898 hits

|

お世話になります。

図5.15の平均出力はレジスタ2とレジスタ4の値の和になっていると思いますが、 左から順に(1)0+1=1、(2)0+0=0、(3)0+0=0、(5)31+31=62となっているのに対して、 (4)0+31=63になっているのは何故でしょうか。

536 hits

Hiroyuki Naitoさん,小誌「RFワールド」ご愛読ありがとうございます.

小池先生からの回答を代理で書き込みます. ---ここから ▼Hiroyuki Naitoさん: >(4)0+31=63になっているのは何故でしょうか。 ここで扱う数値の「0」は位相の0°です. 0°は360°でもあります. つまり,数値の「0」は「32」でもあります. 0+31=63は32+31=63となるように処理する必要があります 0°と10°の平均は5°で,360°と350°の平均は355°となります. 360°と350°の平均は,0°と350°の平均という表現になります. 以上でございます. ---ここまで

574 hits

▼editorさん:

>>(4)0+31=63になっているのは何故でしょうか。 >ここで扱う数値の「0」は位相の0°です. >0°は360°でもあります. >つまり,数値の「0」は「32」でもあります. >0+31=63は32+31=63となるように処理する必要があります > >0°と10°の平均は5°で,360°と350°の平均は355°となります. >360°と350°の平均は,0°と350°の平均という表現になります. ご回答ありがとうございました。 瞬時位相量子化回路の動作については、本文の説明と図だけ眺めて いたのではなかなか頭に入ってこなかったので、図5.15のタイム チャートをエクセルで書いてみたところ、だいぶ整理できました。 頭だけでなく手を動かしてみるのも大事なことと改めて実感しました。

647 hits

|

ziVNAu PCアプリの簡易スペアナについて教えて下さい。

RFワールドNo.37 p.120 10.5.1簡易スペアナ機能の説明に従い SACal.txtをziVNAu.exeと同じフォルダに保存していますが "SERVISE"をSAに切り替えても周波数範囲が100MHz+/-2MHzの 範囲しか表示をしないようです。またLOGのSA Offsetを見ても SACal.txtに書かれている周波数範囲を表示しません。 現状ではそういう仕様なのか?または何かこちらの 設定が違っているのでしょうか? もう少し説明をして頂けると助かります。 17.8.27.0や18.6.30.6でも同様でした。 ※もし上記が2重に投稿されていましたら、済みません。

688 hits

▼LMRさん:

>ziVNAu PCアプリの簡易スペアナについて教えて下さい。 >RFワールドNo.37 p.120 10.5.1簡易スペアナ機能の説明に従い >SACal.txtをziVNAu.exeと同じフォルダに保存していますが >"SERVISE"をSAに切り替えても周波数範囲が100MHz+/-2MHzの >範囲しか表示をしないようです。またLOGのSA Offsetを見ても >SACal.txtに書かれている周波数範囲を表示しません。 >現状ではそういう仕様なのか?または何かこちらの >設定が違っているのでしょうか? >もう少し説明をして頂けると助かります。 >17.8.27.0や18.6.30.6でも同様でした。 > >※もし上記が2重に投稿されていましたら、済みません。 POINT数を増やすことで帯域幅を変えることができました。 失礼いたしました。(解決いたしました)

747 hits

LMRさん、

ご連絡ありがとうございます。説明が不十分で申し訳ありません。 解決済と思いますが、少し補足説明をいたします。 PC APP Ver 17.08.15.0 より、RFW No.37 pp.120~121 の内容と少し操作が異なります。 このバージョンから、中心周波数と測定ポイント数だけで測定範囲を設定します。以前のバージョンでは、スパンを広く設定できてしまうので、測定範囲内で測定しない周波数が発生してしまいました。それを回避するためです。 普通のスペアナをご利用いただいている方には、とても不便に感じると思いますが、どうかご容赦いただければと思います。 Ver 17.08.15.0 のリリース・ノートにも似た内容を記載しています。もしよろしければご参考ください。 リリース・ノートの入手方法は、 (1)以下の URL よりダウンロード・サイトにジャンプ https://www.rf-world.com/x/bbs/c-board.cgi?cmd=one;no=430;id=RFW2#430 (2)"ziVNAu_ExeFile_170815a.zip" をダウンロード (3).zipファイルのアーカイブに "リリースノート_v170815a.pdf" があります。 (4)該当文書は、「■7)簡易スペアナ機能の設定を簡略化しました」です。 恐れ入りますがよろしくお願いします。

800 hits

▼富井里一さん:

富井様 早速、仕様にまつわる説明を頂き恐縮です。 そういう事だったんですね。理解しました。 購入後も徐々に使い勝手が向上するのは嬉しい限りです。 次はΔMarkerあたりでしょうか♪ 個人的にはKq積を利用させていただく予定です。 今後も機能向上を期待させて頂きます。 LMR >LMRさん、 > > ご連絡ありがとうございます。説明が不十分で申し訳ありません。 > > 解決済と思いますが、少し補足説明をいたします。 > > PC APP Ver 17.08.15.0 より、RFW No.37 pp.120~121 の内容と少し操作が異なります。 > このバージョンから、中心周波数と測定ポイント数だけで測定範囲を設定します。以前のバージョンでは、スパンを広く設定できてしまうので、測定範囲内で測定しない周波数が発生してしまいました。それを回避するためです。 > 普通のスペアナをご利用いただいている方には、とても不便に感じると思いますが、どうかご容赦いただければと思います。 > > Ver 17.08.15.0 のリリース・ノートにも似た内容を記載しています。もしよろしければご参考ください。 > リリース・ノートの入手方法は、 > (1)以下の URL よりダウンロード・サイトにジャンプ > https://www.rf-world.com/x/bbs/c-board.cgi?cmd=one;no=430;id=RFW2#430 > (2)"ziVNAu_ExeFile_170815a.zip" をダウンロード > (3).zipファイルのアーカイブに "リリースノート_v170815a.pdf" があります。 > (4)該当文書は、「■7)簡易スペアナ機能の設定を簡略化しました」です。 > > 恐れ入りますがよろしくお願いします。

867 hits

|

626 hits

Hiroyuki Naito 様

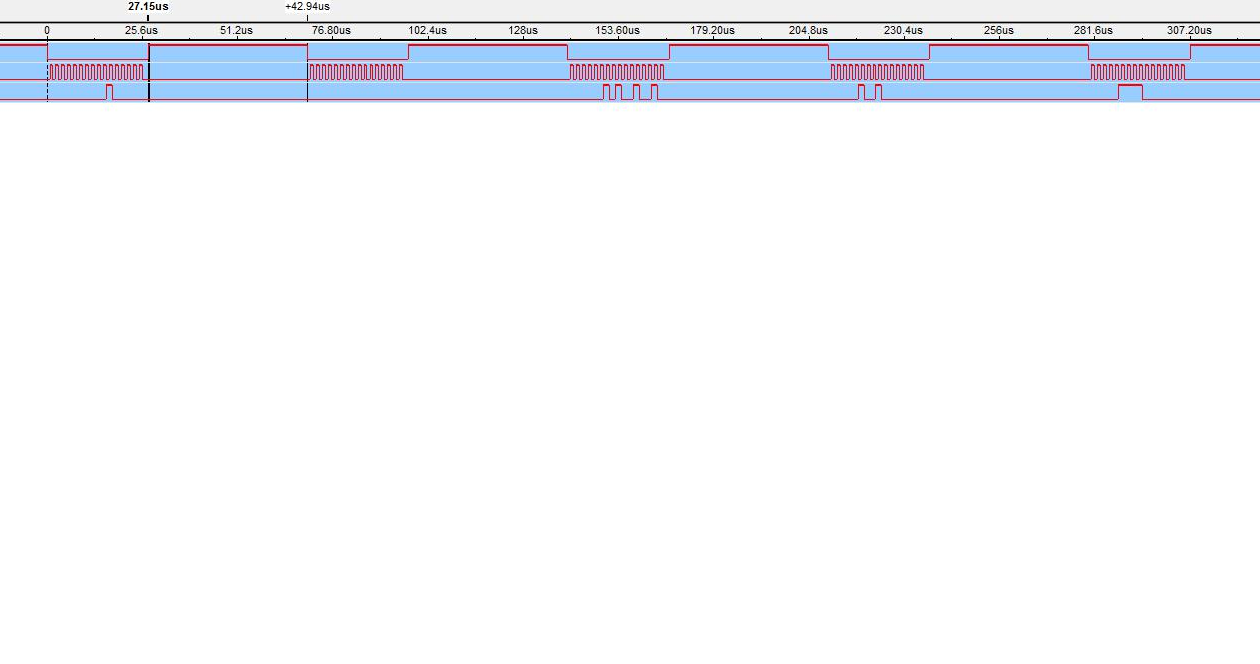

記事の内容を再現して実験くださいまして、 大変感謝いたします。 SignalTapIIはレコード長の上限があることが難点でございます。 Power-Upトリガと使って、かつ、クロックを80MHzでモニタされているようでしたら、 少し、Verilogコードを改変してみるのはいかがでしょうか? 公開のソースコードでは、100mSおきに各レジスタ書き込みを送っていますが、 これを10mSおきになるようにVerilogコードを変更すると、全てのレジスタ設定をモニタすることが出来ます。 (100mSおき → 10mSおき のVerilogコード変更に間違いがないことが条件でございますが。。) ▼Hiroyuki Naitoさん: >お世話になります。 > >P46で「SPIモジュールの動作確認は、読者の創意工夫でおこなう」ということ >でしたので、SignalTap IIのPower-Upトリガを使ってCS、SPCK、SDIの信号を >捉えてみました(添付参照)。 > >表4.1の5ヶの設定のうち、1番目の設定が捉えられたようです(クロックはclk80m)。 >RAMを最大の128kにしても2番目以降の設定データは見ることができませんでしたが、 >何か別の方法で見ることはできるのでしょうか。 > >※Qauartus IIはV13.0(32bit)を使用しています。

650 hits

▼森榮さん:

>公開のソースコードでは、100mSおきに各レジスタ書き込みを送っていますが、 >これを10mSおきになるようにVerilogコードを変更すると、全てのレジスタ設定をモニタすることが出来ます。 >(100mSおき → 10mSおき のVerilogコード変更に間違いがないことが条件でございますが。。) お世話になります。アドバイス有難うございました。 128kBの最大レコード長でも1.43msしかモニタできませんでしたので、設定データと データの間隔を70usくらいに縮めてみました。 添付がその結果ですが、0x0020→0x0000→0x0292→0x0480→0x0780の5ヶのデータを 捉えることができました。  【579_dac_init.png : 86.4KB】

680 hits

▼Hiroyuki Naitoさん:

>▼森榮さん: > >>公開のソースコードでは、100mSおきに各レジスタ書き込みを送っていますが、 >>これを10mSおきになるようにVerilogコードを変更すると、全てのレジスタ設定をモニタすることが出来ます。 >>(100mSおき → 10mSおき のVerilogコード変更に間違いがないことが条件でございますが。。) > >お世話になります。アドバイス有難うございました。 > >128kBの最大レコード長でも1.43msしかモニタできませんでしたので、設定データと >データの間隔を70usくらいに縮めてみました。 > >添付がその結果ですが、0x0020→0x0000→0x0292→0x0480→0x0780の5ヶのデータを >捉えることができました。 頒布基板をご活用くださいまして、誠に有難うございます。 データ間隔を、約70uSまで縮めて観測された結果を拝見させていただきました。 SPIデータ設定は、正しく出来ているかと思います。 他には、このような方法もございます。 SPI送信をFPGA初期化後5秒後など遅めにして、なおかつ、観測したいアドレスへの設定箇所でトリガを出して、SignalTapに取り込む、といった方法などがございます。もし宜しければ、お試しください。 宜しくお願い致します。

715 hits

|

サーバー業者による定期メインテナンスのため,下記の時間帯に1時間ほどサービスが停止いたします.

2018/11/29(木) 01:00 ~ 06:00 2018/12/06(木) 01:00 ~ 06:00 ご不便をおかけしますが,よろしくお願い申し上げます.

526 hits

|

現在、SDRStudyを自分なりに使いやすように改造しています。

その一環として、受信範囲を現状の-8k~+8kの範囲を2倍程度に拡大したいと思います。ついてはSoundDLLのソースを学習したいのですが、ソースコードの入手は可能でしょうか? ご検討よろしくお願いします。 ちなみに現在までのSDRStudyの改造画面を添付してみました。

562 hits

ja9cdeさんこんにちは!著者の中本です

現在の+-8kHzの範囲を広げるにはサンプリング定理に従って サンプリング周波数を上げる必要があります。 具体的にはSoundWorkerのスレッドの初期化部分の最初の方で SoundCard.WaveFormatSetup(16000);という1行でサウンドカードの サンプリングレートを設定しています。この16000を32000とか 48000に変更する事でサンプリング周波数を2倍や3倍にできます。 ただしサウンドカードによっては32000や48000はサポートされて いない場合もあります。どのサウンドカード必ずサポートされている サンプリングレートは44100ですのでもしうまく動かなければ お試し下さい。 またサンプリングレートを上げるとそれに見合うだけのC#の高速な 処理能力が必要になりますので可能な限り高速なパソコンを使用する事を お勧めします。 またSoundDllのソースですがだいぶ前に作成しましたので Visual Studio 2005でないとビルドは難しいかもしれません。 まあ参考程度にご覧ください。上記のようにSoundDllのソースを 改変しなくてもサンプリング周波数を高く設定できますので SoundDllの改変は不要だと思います。 ソースのアーカイブのサイズが27メガと掲示板に上げれないほどの 大きなサイズですのでメールでご連絡いただければ適当なサーバに アップロードしてそのurlをお知らせしますのでメールをください。

630 hits

▼中本伸一さん:

早速のアドバイスありがとうございます。 中本さんのアドレスは不明でしたので、当局のメールアドレスへ、URLの方 お手数ですが、よろしくお願いします。 メールアドレスは 小文字でコールサイン@*****.com コールサインはja9cde****です。 当局のVisual Studioは2010ですが、まずはサンプルレートの書き換えでやってみます。 ありがとうございました。

704 hits

ja9cde様

メールアドレスを掲示板に公開したままにしておくと 不都合があるかもしれないので,勝手ながら伏せ字と させていただきました.(中本様にはメールアドレスを ご連絡済みです)

749 hits

|

「RFワールド」No.44の特設記事で紹介している“ShockLine”技術を応用した9k~110GHzのミリ波スペアナが発売されています.重さは255g!

その秘密は非線形伝送線路(NLTL)にあります.詳細は特設記事をご覧ください. Anritsu Signal Hunters Episode 1

652 hits

|

この度は小誌「RFワールド」のアンケートにご協力いただきありがとうございました.

抽選の結果,下記10名の方が当選されましたので,図書カード(1,000円相当)をお送りします. 今後とも小誌「RFワールド」ご愛読のほどよろしくお願い申し上げます. ---敬称略--- * 利夫(千葉県白井市) **元之(栃木県塩谷郡) 松本 勝(千葉県船橋市) 村**司(兵庫県神戸市) *田*一(宮城県名取市) 片山栄司(山口県山口市) 長**彦(東京都江戸川区) 多田 浩(大阪府枚方市) *本*二(千葉県流山市) 堤 *二(東京都八王子市) ---敬称略--- ご希望によりご芳名の一部を伏せ字にさせていただきました.

594 hits

|

無線従事者国家試験の受験指導雑誌,無線従事者情報誌として

最後に残った貴重な情報誌でしたが,2018年12月号(2018年11 月14日発売)をもって休刊するようです. 1954年10月に「電波時報別冊無線従事者国家試験受験の手引き」 から始まり「無線と受験」を経て,1965年5月に「電波受験界」と誌名を改め,現在に至っておりました. https://www.dsk.or.jp/img/pdf/mushi.pdf 2018年11月号: https://www.dsk.or.jp/shop/11_1080.html  【571_A1080_I1.jpg : 97.5KB】

717 hits

|

弊社から「高周波回路の設計」をはじめ,「トランジスタ ダイオードの使い方」,「トランジスタ回路の簡易設計」などを著された元東芝の久保大次郎様が

去る9月28日にご逝去されました.享年80歳でした. 久保様は初期の東芝製トランジスタ2SB54~2SB56,2SC372シリーズなどのEIAJ登録書類を書かれたご本人と伺っておりました.いわばこれらトランジスタの名付け親ともいえる方でした. ご冥福をお祈りいたします.

701 hits

|

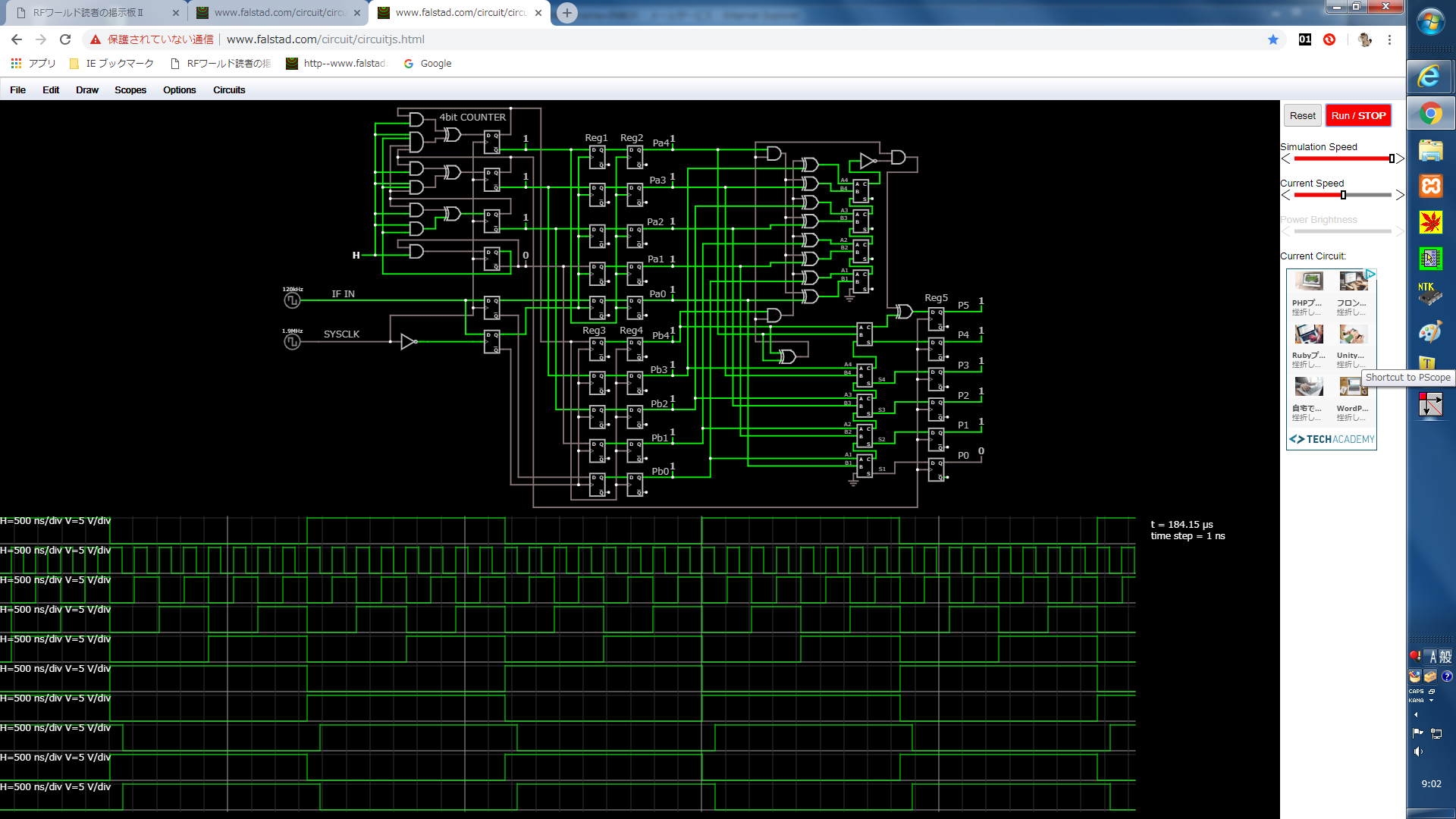

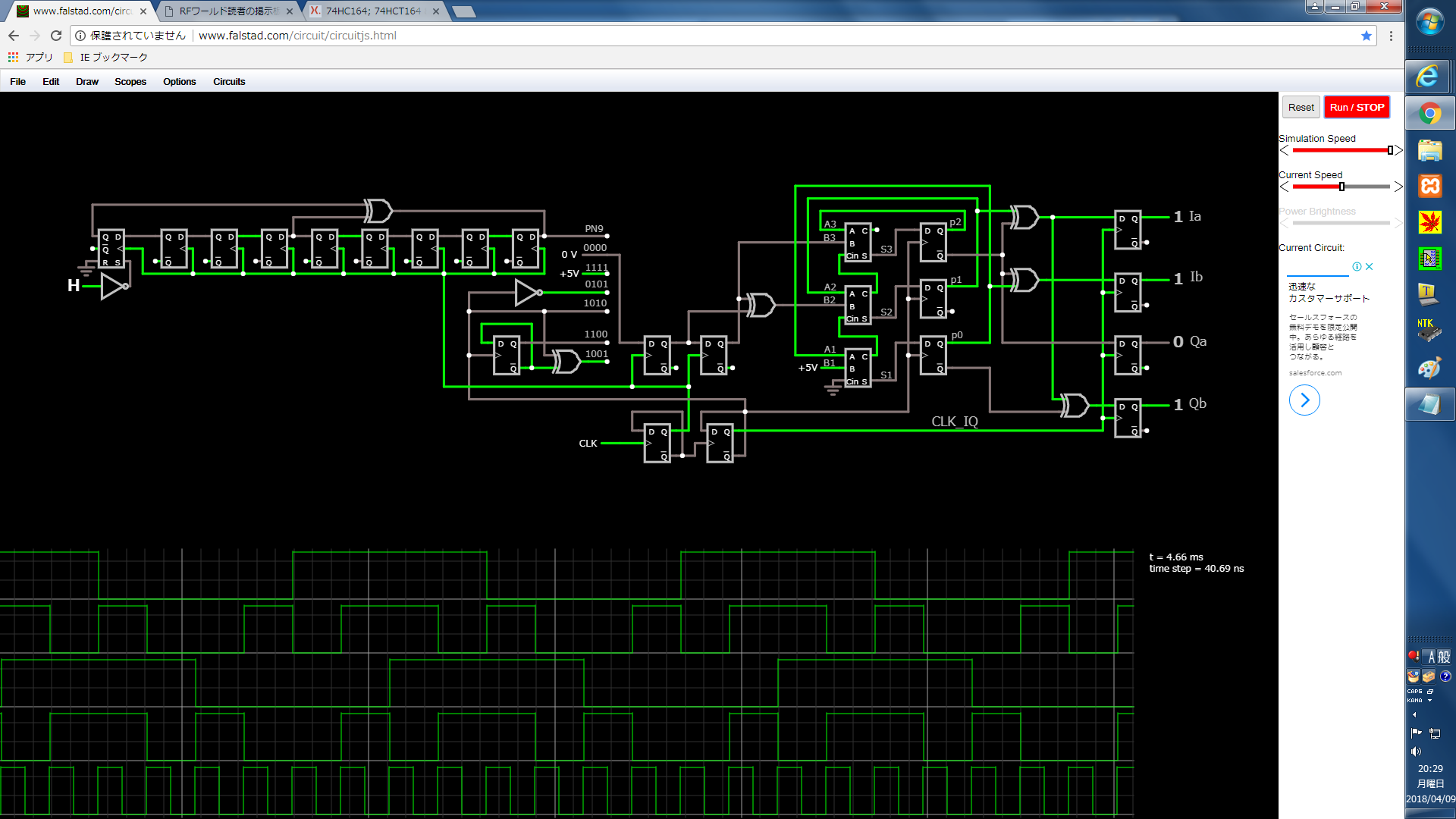

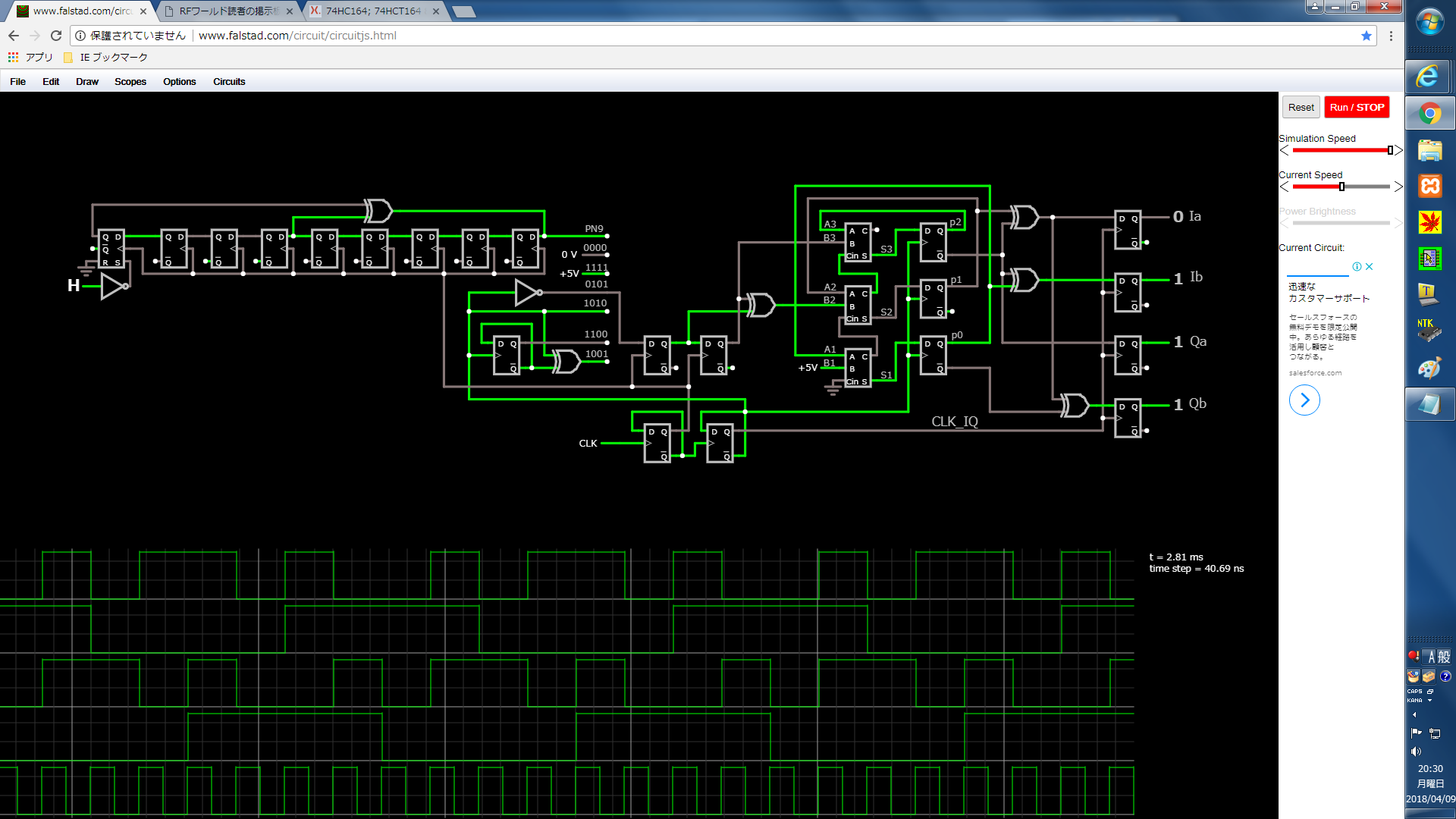

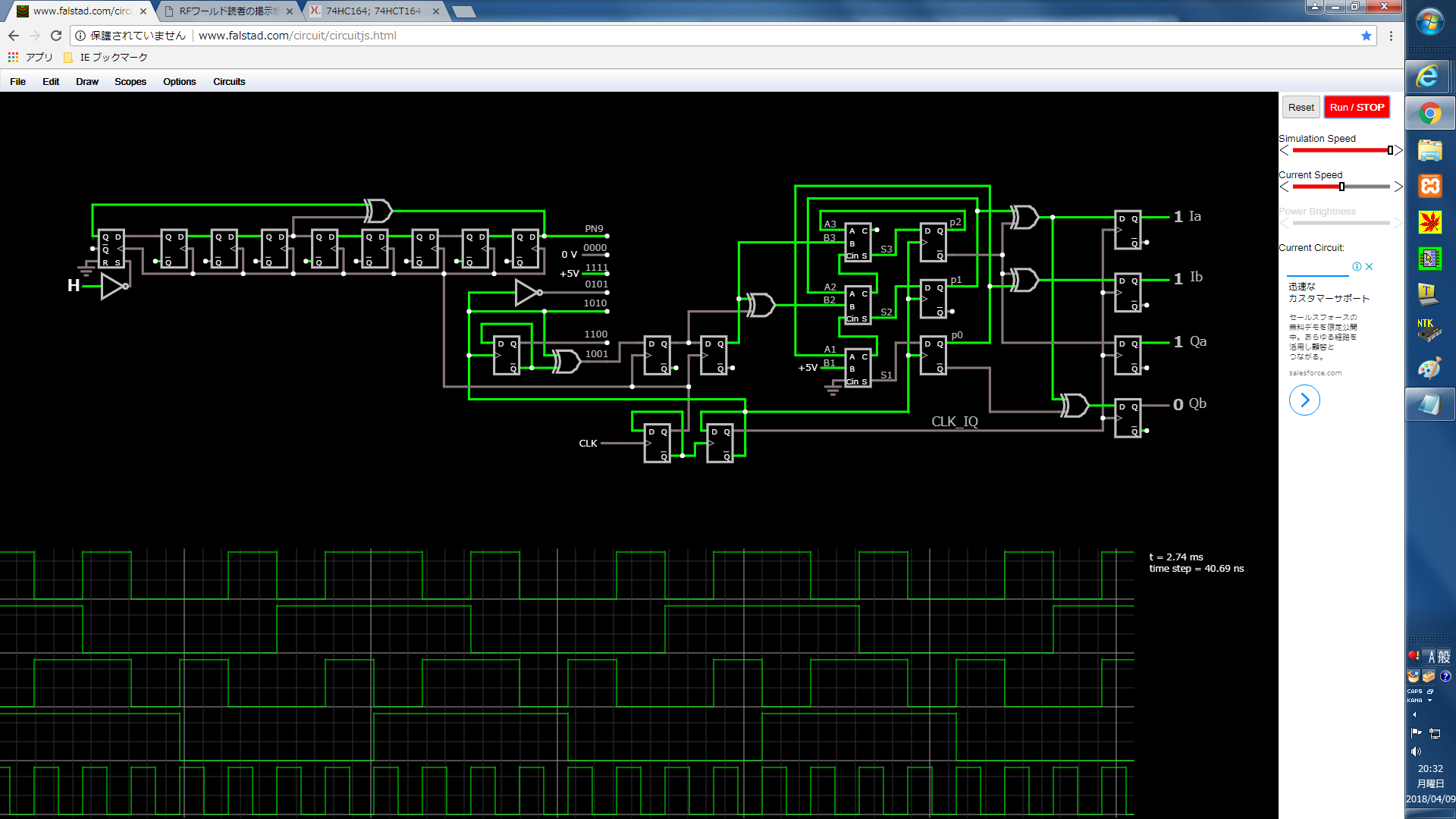

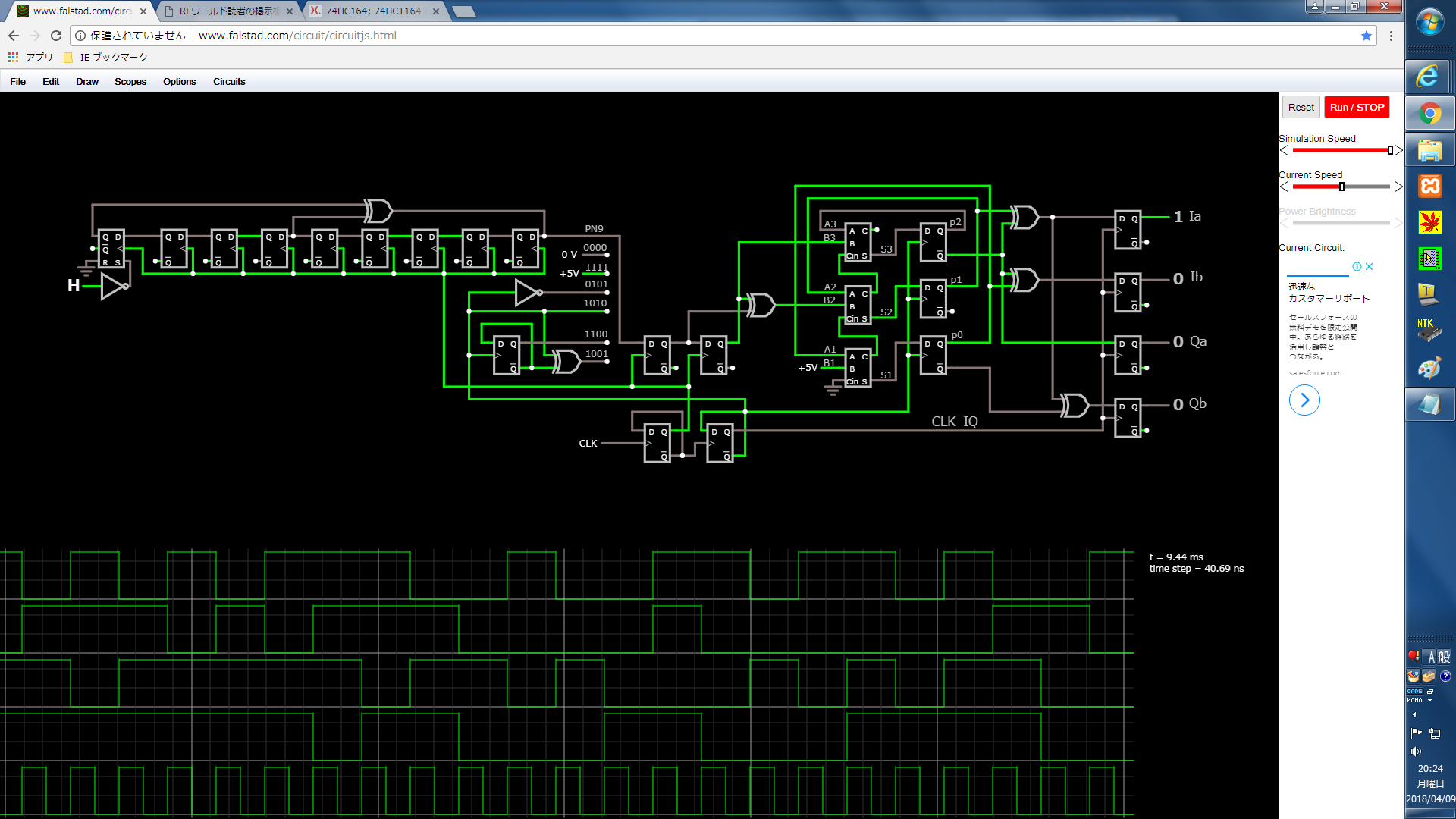

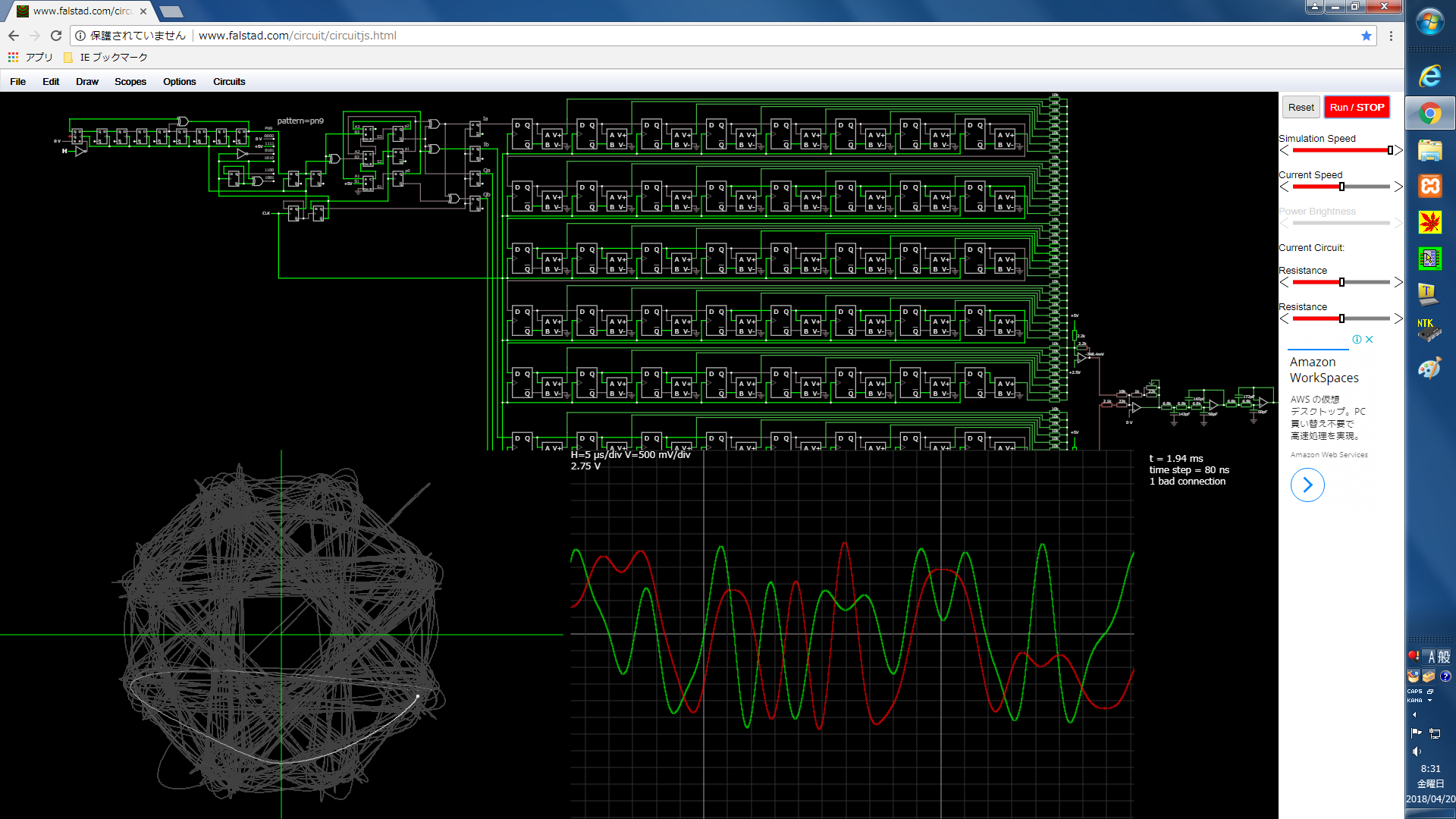

図4.6、図4.7、図4.9をもとに、送信パターンからIa,Ib,Qa,Qbの

符号化をおこなう回路をシミュレータで作成しました。 0000(+π/4刻みで回転)、0101(+3π/4刻みで回転)、1001(-π/4→+3π/4の 順で繰り返し回転)、PN9パターンのシミュレーション結果を添付します。 信号波形は上からIa,Ib,Qa,Qb,CLK_IQの順で、表4.2と照合して変換規則と 合っていることも確認しました。大元のCLKは768kHzに設定しています。 この信号をBTF+LPF回路に入力して、図7.2(a)、図7.3(a)、図7.4(a)、及び 各章のタイトルの写真のような軌跡が再現できれば、ベースバンド信号の 作成はひとまず完了としたいと思います。  【499_pattern_0000.png : 252.6KB】  【499_pattern_0101.png : 251.6KB】  【499_pattern_1001.png : 250.5KB】  【499_pattern_pn9.png : 252.1KB】

819 hits

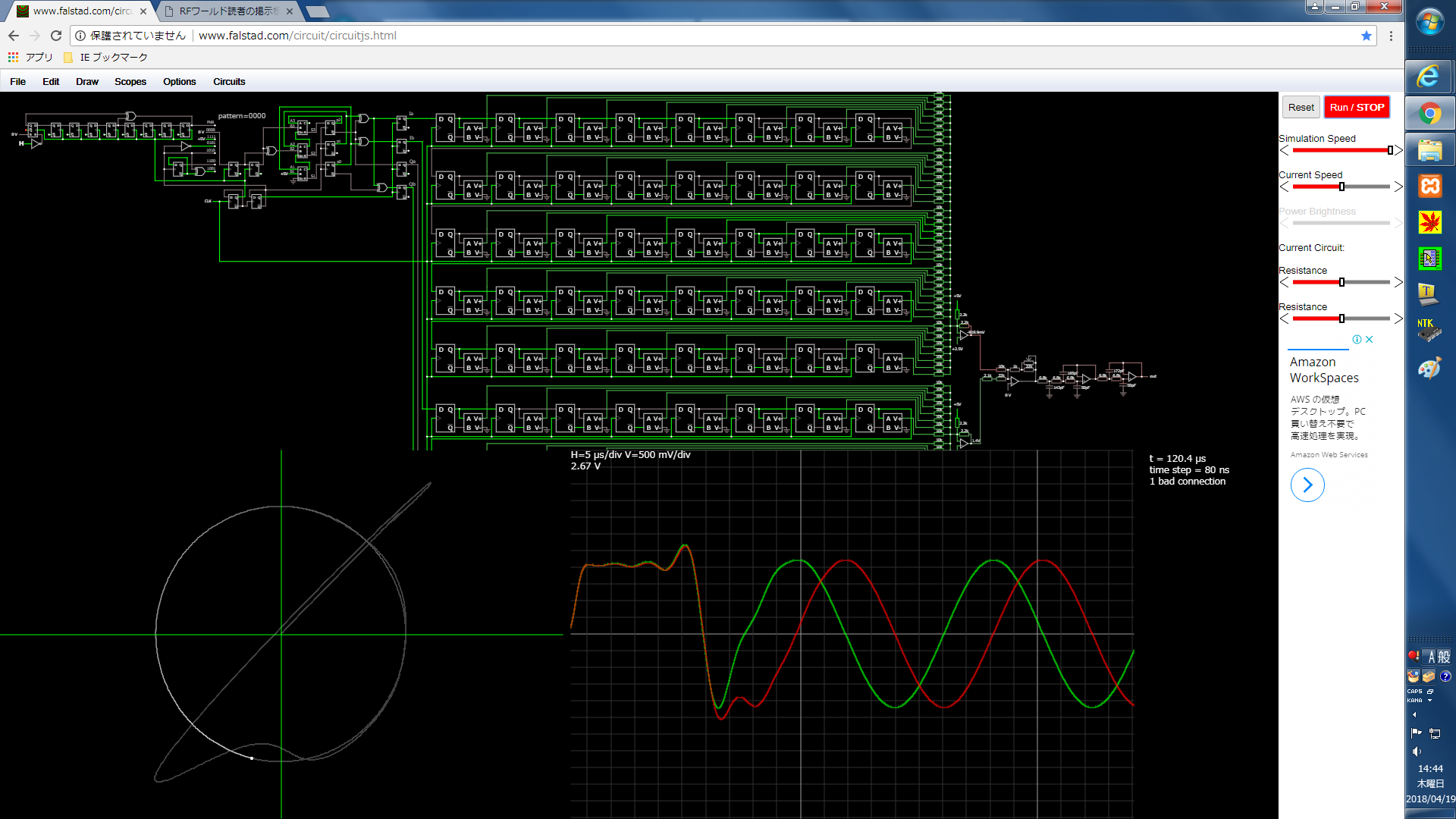

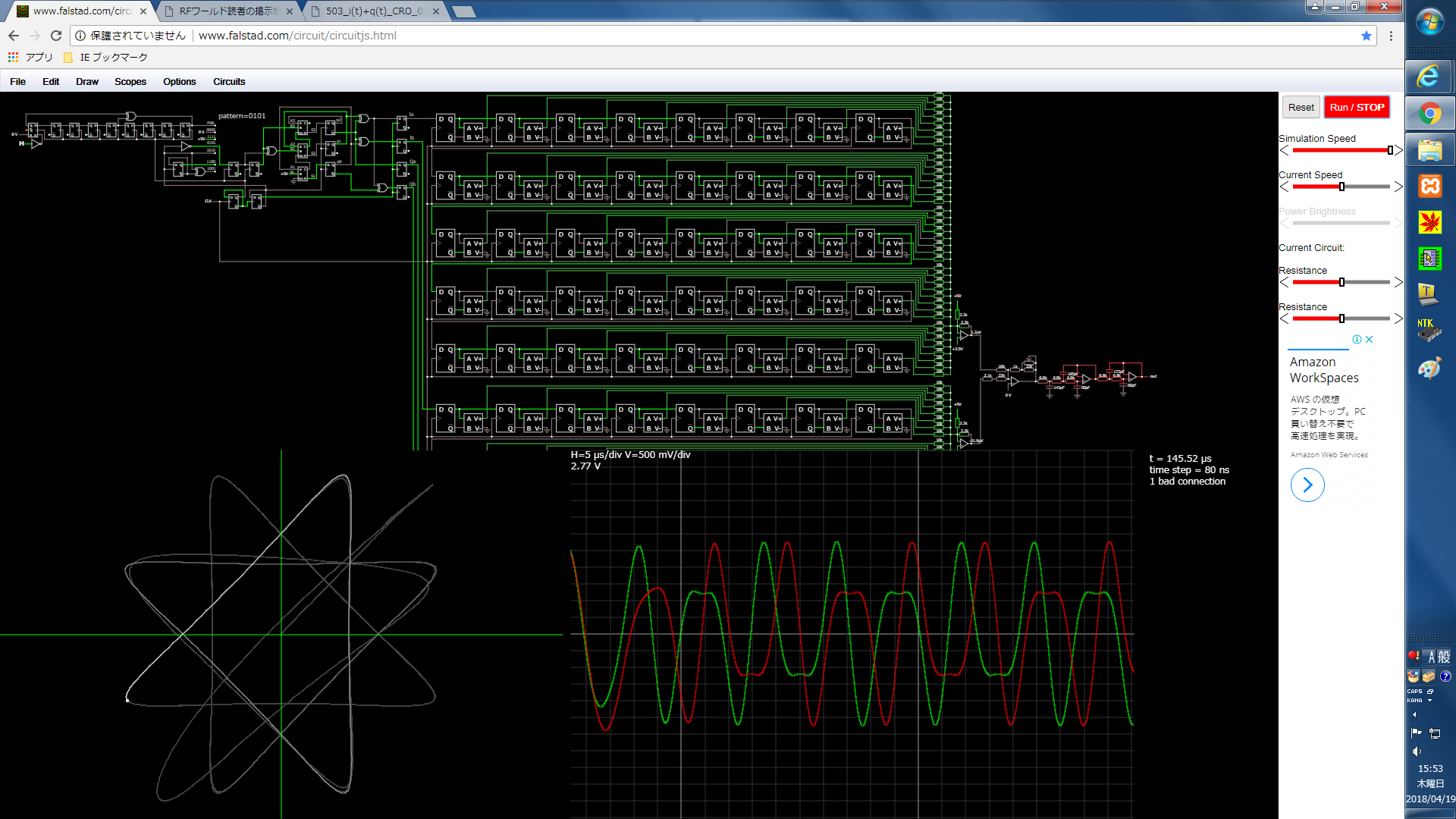

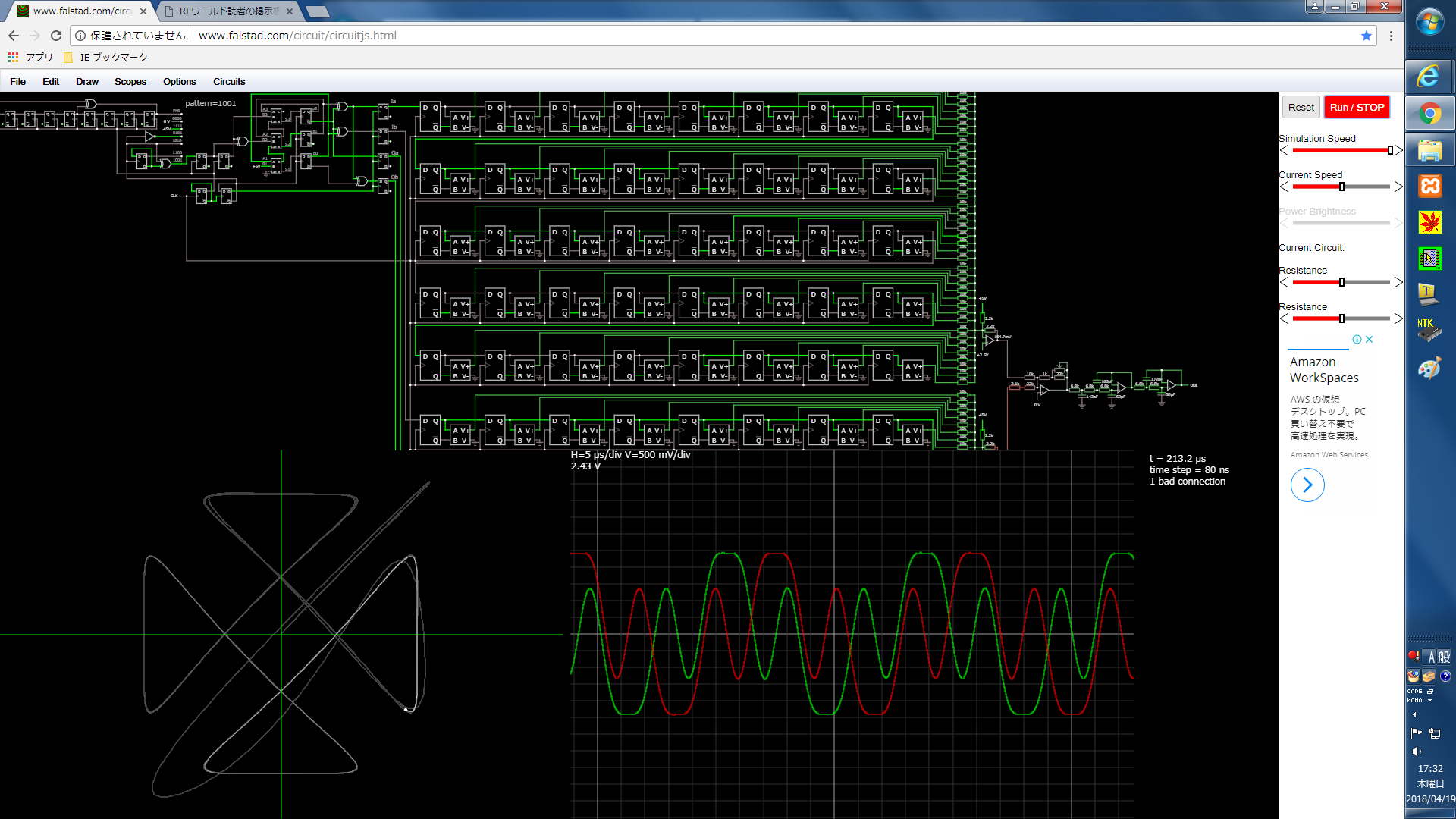

>符号化回路の出力をコサインロールオフ特性をもつBTF+LPF回路に入力して、

>4種類のベースバンド波形をシミュレーションで作成しました。 > >送信データパターンは、上から0000(+π/4刻みで回転)、0101(+3π/4刻みで >回転)、1001(-π/4→+3π/4の>順で繰り返し回転)、PN9です。 > >i(t)は緑線、q(t)は赤線、回路図は符号化回路とi(t)側のBTFとLPF回路が >表示されています。 同じ送信パターン4種の符号化回路の出力を、ルートコサインロールオフ 特性をもつBTF+LPF回路に入力して、ベースバンド波形をシミュレーション で作成しました。  【504_i(t)+q(t)_RCRO_0000_XY.png : 297.6KB】  【504_i(t)+q(t)_RCRO_0101_XY.png : 319.8KB】  【504_i(t)+q(t)_RCRO_1001_XY.png : 323.3KB】  【504_i(t)+q(t)_RCRO_pn9_XY_15h.png : 339.5KB】

908 hits

下記の手順で、Root Cosine Roll Offのベースバンド波形をシミュレーション

できますので、興味のある方はお試してください。 pn9パターン以外は3~4時間で軌跡を確認できますが、pn9パターンは1晩くらい かかります。気長にお待ちください。 1)添付ファイルをメモ帳で開く。テキストをすべてコピーする。 2)http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.htmlをクリックして、回路シミュ レータを起動する。 3) File→Import From Textを選択する。 4) 開いたテキストウィンドウの(四角で囲まれた)中を右クリックして、「貼り 付け」を選択する。 5)(1)でコピーしたテキストが貼り付けられるので、「OK」をクリックする。 6)画面右上のRun/Stopボタンをクリック(灰色→赤)して、シミュレーションを 停止させる。 7)回路図を拡大してi(t)のout(上側)にマウスポインタをのせ、水色に変化した ら右クリックしてView in Scopeを選択する。 8)同様にq(t)のout(下側)にマウスポインタをのせ、水色に変化したら右クリック してView in Scopeを選択する。 9)オシロスコープ画面上で右クリックしてCombineを選択する。 10)オシロスコープ画面上で右クリックしてProperties→Plot XYをチェックして OKボタンをクリックする。 11)(7)~(9)を繰り返す。 12)回路図とオシロスコープの境界あたりをマウスポインタで探ると、水色のバー が現れるので、画面の上下の半分より少し上くらいまでバーを引き上げる。 13)回路図左上のパターン選択スイッチで、データパターンを一つだけ選択する。 14)Run/Stopボタンをクリック(赤→灰色)して、シミュレーションを開始する。 15)pn9パターンを選択したときは、DフリップフロップのSETにつながっている 「L」を「H」になるまで押し続ける。(pn9発生器のトリガ) ※Circuit Simulator Appletの使い方は下記のサイトをご参照ください。 https://www.mgo-tec.com/blog-entry-circuit-simulator-howto.html ■その他の便利な機能 1.拡大、縮小 回路図エリアでマウスホイールを回転させると、回路図を拡大・縮小できる。 2.回路図全体の移動 ALTキーを押しながら回路図エリアでマウスをドラッグすると、その動きに 合わせて回路図全体が移動する。 3.回路図エリアとオシロスコープエリアの境界の変更 回路図エリアとオシロスコープエリアの境界あたりをマウスで探ると、水色の バーが現れる。そのバーをドラッグすると、回路図とオシロスコープのエリア の境界を変更できる。 4.回路図全体を表示させるには、Edit→Center Cicuitを選択する。 Pasteで部品を貼り付けると自動的に回路図全体の外側に貼り付けられる。 回路の規模が大きくなってどこに貼り付けられたのか分からなくなったときに 使うと便利である。

818 hits

(9)項と(13)項に追記します。

9)オシロスコープ画面上で右クリックしてCombineを選択する。 --- 追記 --- もう一度オシロスコープ画面上で右クリックして、Propertiesを選択する。 Scroll Speedのスライダを右いっぱい(2μs/div)に設定してOKボタンをクリック する。 13)回路図左上のパターン選択スイッチで、データパターンを一つだけ選択する。 --- 追記 --- スイッチの上にマウスポインタをのせ、色が水色に変わったらクリックする。 クリックするたびにスイッチの状態はON←→OFFに切り替わる。

890 hits

添付のファイルを使って、Cosine Roll Offのベースバンド波形をシミュレーション

できますので、興味のある方はお試してください。 手順はRCROの場合をご参照ください。

715 hits

|

ようやく3章にしたがってLED_ON_OFFの書き込みが完了し、動作確認も終了しま

した。Quartus Primeの操作法に慣れるまでがなかなか大変だったので、Google のColaboratory(Jupyter Notebookのクラウド版)を使って3章の内容をまとめて みました。 ローカルのJupyter Notebookで添付のファイルを開いても、行間が多少つまった り広がったりしますが、問題なく読めます。Quartus Primeの操作法に難儀を 感じた方は、ご参照ください。

698 hits

676 hits

|

61,488