| ||

|

RFワールド読者の掲示板Ⅱ

無線と高周波に関することを中心に、それ以外の話題も含めて、何でも書き込みOKの掲示板です。初めての方もネチケットを守って、お気軽にご参加下さい(^^)/

<スレッド一覧>

M5Stack Japan Creativit...[0] / 周波数偏差[2] / RFワールドNo.54アンケー...[0] / 中波ラジオ放送の送信アン...[1] / 今どきのマイクロ波利用の...[0] / tinySAの本物が買えるお店[0] / RF Worlds No.54 ガジェッ...[1] / RFワールドNo.53アンケー...[0] / No.41のデータおよび回路...[1] / ヨビノリ動画:マクスウェ...[0] / RFワールドNo.52アンケー...[0] / テスラが晩年を過ごした部...[0] / アレシボ電波望遠鏡の900...[1] / RFワールドNo.52の店頭在庫[0] / スピードガンについて[11] / SAA-2 Plus 4 (NanoVNA V...[0] / NanoVNAにてコモンモード...[2] / AMDがXilinxを買収![0] / [訃報] 自己補対アンテナ...[0] / [RFW41]波形メモリの作り方[9] /

ご愛読者各位

面白そうな製作コンテストが開催されるようです. 本日,賞品が発表されました. 【概要】 株式会社スイッチサイエンス(以下スイッチサイエンス、本社:東京都新宿区、代表取締役:金本茂)とM5Stack(本社:中国深セン市、CEO:Jimmy Lai)は、M5Stackを使ったプロトタイピングの楽しさと手軽さ、あらゆる創造性にフィットする多様な製品群を知ってもらうことを目的として、M5Stack製品を使った創造的なプロジェクトを発掘、紹介する『M5Stack Japan Creativity Contest 2021』を開催します 。 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000036.000064534.html

741 hits

|

曖昧な書き方になってしまいます。ごめんなさい。

TV放送やAM放送で、実際に送信された電波の周波数が公称値からどれくらいずれていたかを測定した結果を記したホームページがあったと思うのですが、ちょっと探して見つかりませんでした。 今はないのでしょうか? AM放送のFM移行、のお話で思い出しました。 周波数カウンターを調整するのに、AM放送のキャリアを使いたいなと考えておりました。 法規上誤差は10Hzなのでソコソコですが、実力はもっと良かったはず。 --言われる前に--- GPSの1Hzでは位相ノイズが心配だし、その前にGPSユニットも必要。 40Khz, 60Khzの標準電波では空電が邪魔。 地デジのキャリアを使うのは信号を取り出すだけで大変そう。 ---- AM放送なら周波数も手頃で、信号も安定していますから。 あと、地デジ受信機(テレビ)のRCA端子から出ている HSYNC/VSYNCの周波数はどれくらい正確でしょうか。これが正確なら楽そうです。

778 hits

▼yamashitaさん:

> TV放送やAM放送で、実際に送信された電波の周波数が公称値からどれくらいずれていたかを測定した結果を記したホームページがあったと思うのですが、ちょっと探して見つかりませんでした。 > 今はないのでしょうか? そのページを存じませんが、探してもそれらしいページは見当たりませんでした。かつてホームページのメリットは、紙の本と違って永久に残ることだといわれたようですが、ホームページの普及開始から四半世紀以上が過ぎ、最近は古いウェブサービスが次々に終了している感があります。 > 周波数カウンターを調整するのに、AM放送のキャリアを使いたいなと考えておりました。 > 法規上誤差は10Hzなのでソコソコですが、実力はもっと良かったはず。 10Hzなんてずいぶん甘いなぁと思って、調べてみたら法定値は10Hzと明記してありました。 無線設備規則、別表第一号 周波数の許容偏差の表(第5条関係) https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325M50080000018 仮に搬送波が1MHzだと10Hzの偏差は10ppmですね。今どきはAmazonで探すと、10MHzで0.1ppmのTCXOが送料税込み2,000~3,000円で売られています。 どの程度まで偏差を許容するかにもよりますが、放送局の搬送波を基準にするよりTCXOが手軽で実用的な気がします。 > AM放送なら周波数も手頃で、信号も安定していますから。 周波数は手ごろかもしれませんが、日本海側などでは夜間には混信やフェージングで信号が安定とはいいがたい地域がありそうです。日本海側では全国でAM補完放送が始まる何年も前から、FM帯で補完放送が行われていました。 > あと、地デジ受信機(テレビ)のRCA端子から出ている HSYNC/VSYNCの周波数はどれくらい正確でしょうか。これが正確なら楽そうです。 別表第1号によると地デジ放送のうち基幹放送局の搬送周波数の偏差は1Hzと定められているので、搬送周波数が500MHzなら2ppb(=0.002ppm)相当と抜群ですが、但し書きで多数の例外があって、ここまでの精度がないもの(たとえば1ppm程度)も実際にはありそうです。 一方、VSYNC/HSYNCの周波数偏差はそもそも搬送波より数桁悪いだろうと思います。

820 hits

▼Garyさん:

> どの程度まで偏差を許容するかにもよりますが、放送局の搬送波を基準にするよりTCXOが手軽で実用的な気がします。 > そのTCXOが壊れていない・不良じゃないことを定期的に確認する、 というのが実際上の使い方になります。 ところで、探していたら面白い昔話に遭遇しました。 ゲルマラジオの検波で発生する十数倍波って、どれくらいの信号強度でしょう。 -------- https://www.icom.co.jp/personal/beacon/ham_life/ja1bc/4938/ そのころのラジオアマチュア誌にはその解決法が掲載されていたという。短波受信機の側に置いた鉱石受信機(ゲルマラジオ)で中波ラジオを受信すると、そのハーモニックスが豊富に発生し、14MHzバンドでも十数倍波のビートを受信できる。これを組み合わせてかなり正確なスプレットダイヤルの較正グラフを描くことができた。中波ラジオの周波数偏差は10Hz以下、実際はゼロとみて良いからである。 ---------

904 hits

|

この度は小誌「RFワールド」のアンケートにご協力いただきありがとうございました.

抽選の結果,下記10名の方々が当選されましたので,図書カード(1,000円相当)をお送りします. 当選者の発表が遅れたことをお詫び申し上げます. 今後とも小誌「RFワールド」ご愛読のほどよろしくお願い申し上げます. ---敬称略--- *藤*之(大分県大分市) 村**司(神戸市) *川 智(京都府京都市) 筑**一(神奈川県相模原市) *上*也(東京都八王子市) **國夫(岩手県一関市) 五**秀夫(新潟市) *野*弘(神奈川県愛甲郡) *村久*(兵庫県三田市) 川村雅則(岐阜県関市) ---敬称略--- ご希望によりご芳名の一部を伏せ字にさせていただきました. ★当選者を訂正いたしました.

721 hits

|

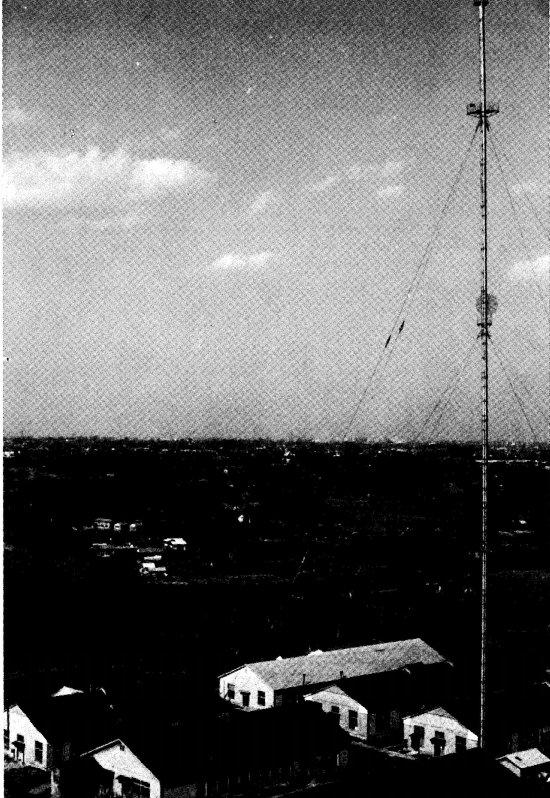

RFワールドNo.49特集では中波ラジオ放送の各種送信アンテナが写真入りで解説されていて、興味深いものでした。

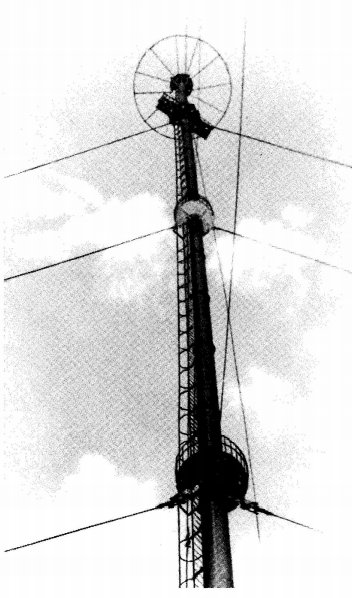

日本では中波ラジオの送信所に建っているアンテナといえば、なんといっても円管柱を複数の支線で支えたものが代表的だと思います。 この円管柱アンテナは、昭和15年に日本で考案されたもののようです。 これに関してNHK技研の遠藤敬二氏が書かれたものがどこかにあったはずと思って探していたら見つかりました! --- 昭和15年8月25日付け東京朝日新聞に「新しいアンテナ“円筒型”、放送協会抜術研究所に建つ」という記事があった。すなわち、放送アンテナの研究所に、技術研究所に建設した支線式 100m円管柱アンテナの紹介記事である。新聞記事には、新しくできるこの「円管型」は塔の頂に傘を広げたような丸い輪があり、そこにアンテナが張ってあるので、今までの2本の塔が一本の柱でよいわけです。新しい塔は組み立てでなく、まるで煙突のような1本の円筒なので、費用も今までの三分のーで済み、資材も少なくてよいという国策型です。 6月17日に起工し、今月末に完成するので、今までの鉄塔が 1カ年もかかったのに比べると工事も早くできたのです。いろんな点で新しい工夫がされているので、9月初めからテストを開始し、新しくできる郡山・福島・松山などの新放送局をはじめ南洋、支那大陸の各放送局にも、日本技術を語る世界最初の円筒型アンテナが建設されます(抄) と紹介してあった。ラジオ放送用の円管柱アンテナは、日本で開発したアンテナなのである。 --- 加藤電気工業所50年史、1999年発行、p.127から引用 写真は昭和15年8月に放送技術研究所に建設した世界最初の円管柱アンテナ(基部絶縁型支線式頂冠付き)。  【938_MW-broadcast-AntennaT-1940Aug-by-NHK.jpg : 118.5KB】  【938_MW-broadcast-AntennaT-1940Aug-by-NHK-closeup.jpg : 46.0KB】

852 hits

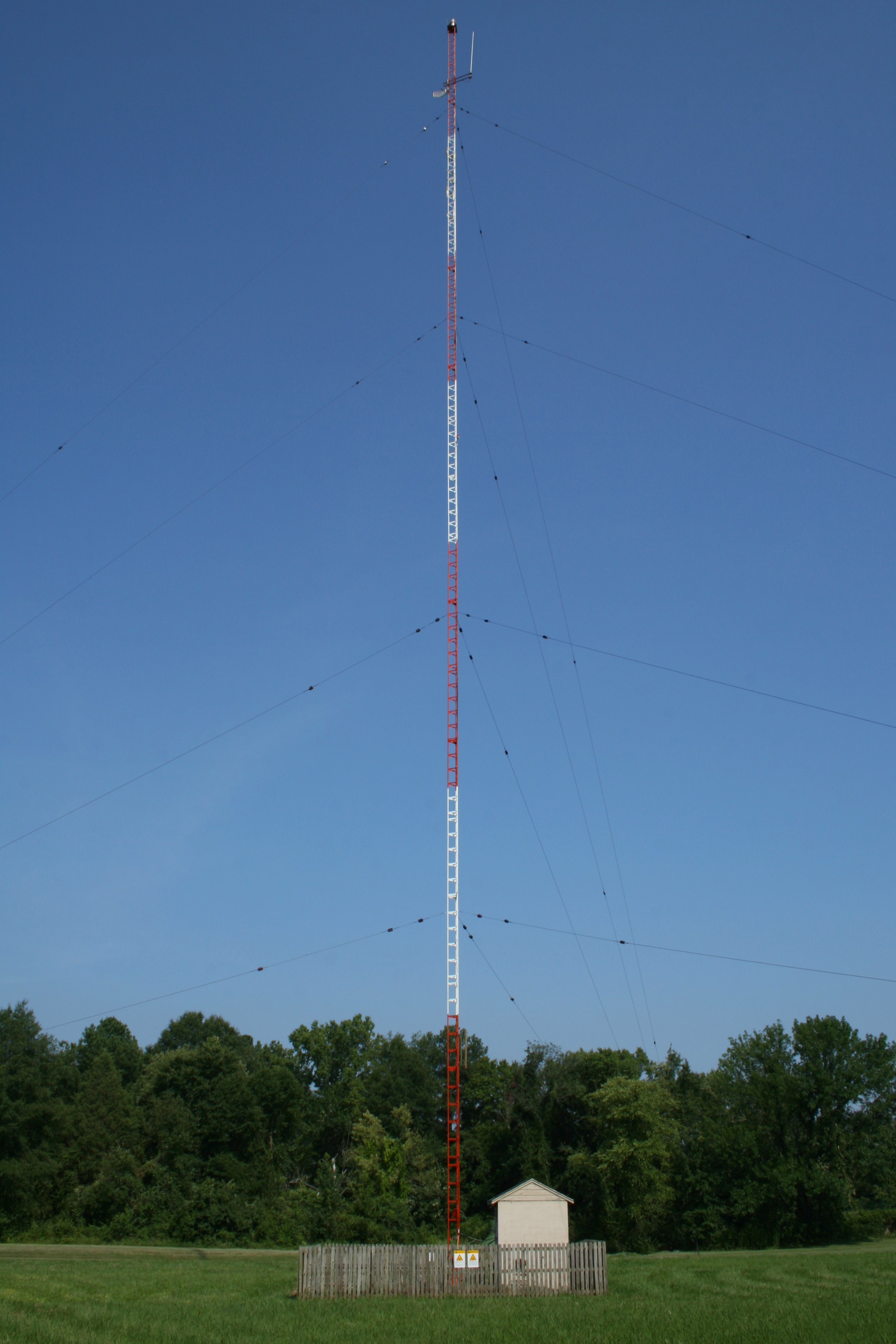

1枚目の写真はNHK菖蒲久喜送信所(埼玉県)のものです.手前がNHK第1で奥が第2だと思います.見事な円管柱アンテナです.

では米国はどうかというとトラス組み鉄塔が主流のようです. 2枚目は米国のラジオ放送用アンテナの解説書の表紙です. 3枚目は米国ノースキャロライナ州チャペルヒルにあるアンテナで,Mast-radiatorと呼ぶようです. 欧州は不明ですが参考までに4枚目の写真はドイツの中波放送アンテナです. Mast-radiatorと呼ぶようです.  【939_NHK-shoobu-Kuki.jpg : 442.8KB】  【939_419FRMD97YL.jpg : 27.2KB】  【939_Mast_radiator-Chapel_Hill-North_Carolina-USA.jpg : 2.6MB】  【939_Mast-Radiator-MediumWave-broadcast-antenna-in-Germany.jpg : 92.1KB】

906 hits

|

Youtubeで見られる今どきのマイクロ波利用の紹介です.

セルラー電話,無線LAN,Bluetoothなどの目に見える身近な利用のほかにも あれこれあるんだなぁと感じいります. 60GHz帯超高速ワイヤレスシステム 放送現場での運用を狙った120GHz帯無線システム 移動式ICTユニット(8分版) 新興国でのネットインフラを支える超小型マイクロ波通信システム

806 hits

|

RFワールドNo.54特集の本文中でも言及してあるように,Amazonなどのネット通販ではtinySAの「本物」と「偽物」が売られています.しかし,商品説明や画像からは真贋を判定できず,実際に買ってみないとわからないというリスクがあります.

そこでtinySAの公式サイトでは,本物を販売している業者と偽物を販売したことがある業者がリストアップされています. 最新情報は下記をご覧ください: https://tinysa.org/wiki/pmwiki.php?n=Main.Buying 偽物は本物とそっくりですが,内部シールド板が省略されていたり,セルフテストの一部が通らなかったりします. 日本国内で安心して購入できる本物は,いまのところ 「スイッチサイエンス」で受託販売されている下記です: https://www.switch-science.com/catalog/6882/ 以上,ご参考までに掲示いたします.

3,037 hits

|

こんにちは

5月1日広島丸善で購入しました。 内容はとても興味深い。 残念なのは2-3 6-7 10-11 14-15ページに印刷汚れがあります。 明日にでも交換を申し出ようと考えますが、みなさんお気をつけください。

775 hits

▼たはらさん:

>内容はとても興味深い。 小誌「RFワールド」をご愛読いただき誠にありがとうございます。 >残念なのは2-3 6-7 10-11 14-15ページに印刷汚れがあります。 >明日にでも交換を申し出ようと考えますが、みなさんお気をつけください。 印刷に不具合があったようで、申し訳ございません。 お手数をおかけしまして恐縮ですが、お買い求めになった書店で 良品と交換していただくのが手っ取り早いかと存じます。 どうぞよろしくお願いいたします。

816 hits

|

この度は小誌「RFワールド」のアンケートにご協力いただきありがとうございました.

抽選の結果,下記10名の方が当選されましたので,図書カード(1,000円相当)をお送りします. 当選者の発表が遅れたことをお詫び申し上げます. 今後とも小誌「RFワールド」ご愛読のほどよろしくお願い申し上げます. ---敬称略--- 河* *穂(埼玉県北本市) 宮川 *(京都市) 村**司(兵庫県神戸市) * 利夫(千葉県白井市) *藤*之(大分県大分市) 宮**二(千葉県流山市) *後*一(神奈川県愛甲郡) 川村雅則(岐阜県関市) 片**司(山口県山口市) 多田 浩(大阪府枚方市) ---敬称略--- ご希望によりご芳名の一部を伏せ字にさせていただきました.

744 hits

|

以下のページからNo.41「FPGAによるRF信号処理入門」の

関連ソフトウェア,データおよび回路図等一式のダウンロード を実施しようと思いましたがうまくダウンロードできません。 (「少々お待ちください」画面から先に進みません。) https://www.rf-world.jp/bn/RFW41/RFW41S.shtml 家の環境、職場の環境、複数のブラウザで試してみましたが うまく行かず、且つNo.41以外のデータは問題なくダウンロードできて いますのでこちらの環境によるものではないと思われますが、同様の事象が 発生、もしくは解決された方はいらっしゃいますでしょうか。

756 hits

匿名さん、はじめまして

▼匿名さん: >(「少々お待ちください」画面から先に進みません。) ブラウザキャッシュが表示されているのかもしれません. その画面が表示されている状態でCtrl-F5を入力してみてください. (Cntlキーを押しながらファンクションキーのF5を押す) それでダメなら同じ画面の状態でF5を入力してみてください. 以上でダメなら下記を教えてください。 お使いのPCはWindowsでしょうか?Windowsのバージョンは? お使いのブラウザとそのバージョンを教えてください。

793 hits

|

わかりやすいです!

821 hits

|

この度は小誌「RFワールド」のアンケートにご協力いただきありがとうございました.

抽選の結果,下記10名の方が当選されましたので,図書カード(1,000円相当)をお送りします. 当選者の発表が遅れたことをお詫び申し上げます. 今後とも小誌「RFワールド」ご愛読のほどよろしくお願い申し上げます. ---敬称略--- *田*司(兵庫県神戸市) *川 智(京都府京都市) 永瀬力也(東京都東久留米市) 片**司(山口県山口市) *山*宏(新潟県新潟市) * 利*(千葉県白井市) 川村雅則(岐阜県関市) 石**史(岡山県岡山市) 多田 浩(大阪府枚方市) *本*二(千葉県流山市) ---敬称略--- ご希望によりご芳名の一部を伏せ字にさせていただきました.

720 hits

|

天才的な発明家だったニコラ・テスラは,1933年から死去する1943年まで米国ニューヨーク州にあるニューヨーカーホテルにゲストとして滞在したそうです.

下記URLでホテルがテスラに提供した3327号室と3328号室をバーチャル・ツアー出来ます.(ログインを求められますが,ログインしなくともツアーできます) https://untappedcities.com/2016/01/26/step-inside-nikola-teslas-hotel-room-at-the-new-yorker-in-3d/ 同ホテルは1929年に竣工し,1930年から開業しました.当時,世界一先進的なホテルと呼ばれ,地上43階建て,2500室は永年にわたり同市最大でした. 地下21mにはエジソン式直流発電所があり,印刷所やスケートリンクもありました.発電所にはときどきテスラが訪れて担当者と談話していたそうです. 1960年代になって,ようやく直流発電所は稼働を終え,交流受電方式に変わったそうです. https://www.newyorkerhotel.com/blog/nikola-tesla-and-the-new-yorker-hotel/ https://en.wikipedia.org/wiki/Wyndham_New_Yorker_Hotel

754 hits

|

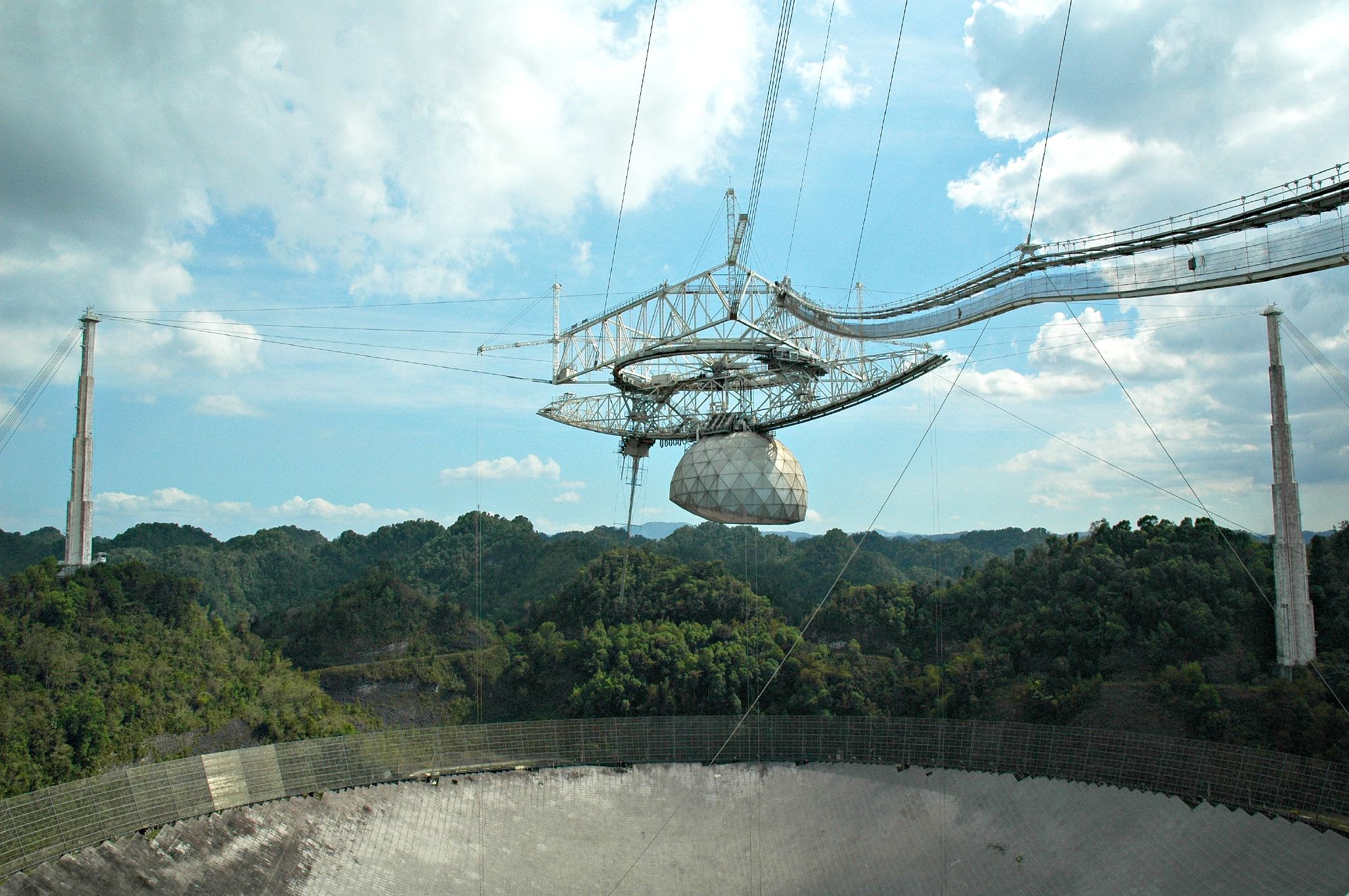

アメリカ国立科学財団(NSF)が運営する,直径305mでかつては世界最大を誇ったアレシボ電波望遠鏡(米国準州プエルト・リコ)で発生した事故により,同望遠鏡は解体されることに決定したそうです.(12月1日,NSF発表)

1963年に竣工.映画「007 ゴールデンアイ」の舞台にもなったそうです. 一つの歴史が終わった感じです. Arecibo Observatory’s 305-meter telescope suffers collapse https://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?org=NSF&cntn_id=301737 ビデオは事故後の撮影,写真は事故発生前.  【910_Arecibo-1976×1467px.jpg : 0.8MB】  【910_Arecibo-receiver-block-2-2048×1361px.jpg : 0.5MB】  【910_Arecibo-receiver-block-2048×1361px.jpg : 456.3KB】

816 hits

NSF公式Youtubeアカウントで公開された映像です.

Footage of Arecibo Observatory collapse

857 hits

|

Amazonでは完売のようですが秋葉原の万世書房@ラジオセンター1Fには,たくさん在庫がありました.追加で仕入れたそうです.

買い逃したかたはドゾー.

753 hits

|

現在RFワールド33のスピードガンを作製しようと思っているのですが、うまくいっていません。以下に質問をまとめます。

1.ブレッドボードの配線でもうまく機能しますか?基盤に取り付けなければ厳しいでしょうか? 2.センサを取り付けていない時に0.4Vほど出力されてしまっています。また、LM2907Nの2ピンが3.2Vのところが0.7Vしか出ていません。これらは配線ミスでしょうか?考えられる箇所を教えていただきたいです。 3その他何かありましたらよろしくお願いします。

777 hits

> 配線が「電気的に」間違っていなければ,LM6482のピン5とピン6は「仮想短絡」(virtual short)によって同電位になります.そしてピン6とピン7は電気的に短絡しているので同電位すなわち0Vになります.これが正常な動作です.

> 過大電圧を与えるなどしていなければ,たぶんLMC6482は正常です. > 疑わしいのは配線ミスと接触不良です. > ジャンパーは見たところ2ピース構造ですが,これも要チェックです.初期不良というか,そもそもジャンパーとして機能していないことがあります. ジャンパ線の導通など回路のつながりは確認しましたが問題ないと思います。 > ブレッドボードが接触不良を起こしている可能性があるので,LMC6482の各ピンの電圧を測るほか,接続箇所の電気抵抗を確認してください.おそらく不安定だろうと思います. LM2907から0.02Vほどの出力がありました。また同様にLMC6482の1.2ピンにも0.01~0.02Vほどの出力があります。またLM2907の2ピンが3.2Vから0.7Vに戻ってしまいました。前回回路を見直して直ったのですがそこが原因ではなかったようです。正直どこが悪いのかわかりません。これが原因で0.02Vの出力が出てLMCに影響が出ていると考えられますか? > なお,「イマジナリーショート」という用語は間違っています.お恥ずかしい話で恐縮ですが,弊社から永年にわたって販売され続けた書籍が原因となって,広まってしまった用語です.著者は“virtual short”のつもりで間違って「イマジナリーショート」と原稿に書いてしまい,それがそのまま出版されて日本国内に広まってしまった経緯がございます. それは初めて知りました。大学の教授にもそう教えられた気がします。なかなか面白い話ですね。 > テスターは,その抵抗レンジで測定した2点につながっている全回路の電気抵抗値を測った結果を表示しています.しかも抵抗レンジだとテスター内部の起電力も含めた形で測った値を表示しています.もしも被測定回路が通電されていたり,大容量コンデンサに電荷が残っていると,それらも測定値に反映されます. 理解しました。 > それほど古いわけではないようですね. > しかし初期不良の可能性があります.一部の領域だけ機械的な接触が緩かったり,生産行程における電極の表面処理品質が悪いために酸化膜が形成されているかもしれません. 部品がはめにくかったりあまり良い印象はないです。しかし導通などは確認しましたが問題なく動いています。 >>> テスターは何をお使いですか?メーカ名や型名を教えてください.内部抵抗が低いものだと被測定回路に影響を与えるので正しい値を測れないことがあります. >>DT83Bデジタルマルチメータです。 > 取扱説明書によると入力抵抗1MΩですね.アナログテスターの10Vレンジでいうと100kΩ/V相当です.電子回路の測定用としては,ちょっと足りないですね.デジタルマルチメータ(DMM)なら10MΩ以上は欲しいところです. > 先に「LM358Aの3ピンが2.54Vではなく2.28Vほどしか出ていないことも気になります。」という書き込みがありましたが,それはお使いのDMMの内部抵抗が1MΩしかないからでしょう.LM358Aのピン3の電圧を0Vを基準として測定する場合,R6の220kΩとDMMの1MΩが並列接続されます.このため測定中は測定点の真値2.50Vのはずが2.25Vと表示されるわけです. > 入力抵抗10MΩのDMMなら真値2.50Vに対して,2.47Vと表示されます. > > まぁ,ここの電圧は電源電圧の半分ほどであれば問題はございませんが,当該記事中に記した電圧とずれがあるときは,DMMの入力抵抗が原因かもしれません. 大変勉強になります。あまり内部抵抗を考えていませんでした。抵抗が高い部分を図る時には注意します。

1,271 hits

▼大学3年設計さん:

>LM2907から0.02Vほどの出力がありました。また同様にLMC6482の1.2ピンにも0.01~0.02Vほどの出力があります。 0.01や0.02VはゼロVとみなしてよいでしょう. なぜ完全に0.00Vにならないかの説明は省略します. >またLM2907の2ピンが3.2Vから0.7Vに戻ってしまいました。前回回路を見直して直ったのですがそこが原因ではなかったようです。正直どこが悪いのかわかりません。 たぶん接触不良が原因でしょう.テストリードを当てたときだけ接触が回復しているかもしれません.部品に物理的な力が直接加わらないように,電気的に接続されている同電位の箇所を測るなどしないと,正しい値を測れません. >これが原因で0.02Vの出力が出てLMCに影響が出ていると考えられますか? いいえ.たぶん別の原因があると思います. 繰り返しますが,うまく動作しないときの対処方法は「[7]トラブルシューティング」に説明してあります. 表4の「センサ無反応時の電圧」を再チェックしてみてください.測った結果を紙などに書き出して一覧できるようにするとよいだろうと思います. おそらくTPの電圧が大きく違う箇所があると思います. 本機の回路はIC1(LM358A)の2段アンプとIC3(LMC6482)以外は,信号系がDC的に絶縁されています.ですから回路のDC電圧を測っていけば,不良箇所が見つかるはずです.

1,371 hits

>>またLM2907の2ピンが3.2Vから0.7Vに戻ってしまいました。前回回路を見直して直ったのですがそこが原因ではなかったようです。正直どこが悪いのかわかりません。

> たぶん接触不良が原因でしょう.テストリードを当てたときだけ接触が回復しているかもしれません.部品に物理的な力が直接加わらないように,電気的に接続されている同電位の箇所を測るなどしないと,正しい値を測れません. > >>これが原因で0.02Vの出力が出てLMCに影響が出ていると考えられますか? > いいえ.たぶん別の原因があると思います. > > 繰り返しますが,うまく動作しないときの対処方法は「[7]トラブルシューティング」に説明してあります. > 表4の「センサ無反応時の電圧」を再チェックしてみてください.測った結果を紙などに書き出して一覧できるようにするとよいだろうと思います. > おそらくTPの電圧が大きく違う箇所があると思います. > > 本機の回路はIC1(LM358A)の2段アンプとIC3(LMC6482)以外は,信号系がDC的に絶縁されています.ですから回路のDC電圧を測っていけば,不良箇所が見つかるはずです. 最後まで初期の電圧が出てしまっていましたがそれを考慮しながら速度を測ることまでいき、無事に発表を終えることができました。基盤に取り付けや電圧の調整など達成できなかったところはありますが大変勉強になりました。また、RFワールドを読んで作品を作ることがあるかもしれません。その時はまたよろしくお願いします。短い間でしたがありがとうございました。

1,441 hits

▼大学3年設計さん:

>最後まで初期の電圧が出てしまっていましたがそれを考慮しながら速度を測ることまでいき、無事に発表を終えることができました。基盤に取り付けや電圧の調整など達成できなかったところはありますが大変勉強になりました。また、RFワールドを読んで作品を作ることがあるかもしれません。その時はまたよろしくお願いします。短い間でしたがありがとうございました。 速度を測ることができたようで安心いたしました. 今後とも小誌「RFワールド」ご愛読のほどよろしくお願い申しあげます.

1,479 hits

|

802 hits

|

NanoVNAにて、コモンモードフィルターを測定しましたが、うまくいかないので、困っています。

今回RFワールド No.52が、NanoVNAの特集なので、ヒントがあるかもしれないと思い、購入させて頂きましたが、残念ながら、私にとって有用な情報が見つけられませんでした。 NanoVNAで、コモンモードフィルターを測定(S21)する場合の、注意点等が書かれている、書籍あるいはweb等ありましたら、お知らせ頂けると助かります。

1,037 hits

小誌「RFワールド」をご愛読いただきありがとうございます.

お尋ねの件,コモン・モード・フィルタの効果を測るとなると,50Ωより高いインピーダンス(数kΩ)を測る必要があります.しかし,NanoVNAのファームウェアは50Ω付近の値を測るように作られており,そのままでは高インピーダンスを測ることは困難と存じます. VNAを使ってコモン・モード・フィルタのインピーダンスを測る方法は下記が参考になると存じます: 富井 里一;「VNAで低/高インピーダンスを測るテクニックとziVNAuによる測定例」,RFワールドNo.46,pp.98-110. 富井 里一;「3ポートのバランをziVNAuで測る」,RFワールドNo.46,pp.115-117. 以上でいかがでしょうか?

1,106 hits

▼editorさん:

> 小誌「RFワールド」をご愛読いただきありがとうございます. > > お尋ねの件,コモン・モード・フィルタの効果を測るとなると,50Ωより高いインピーダンス(数kΩ)を測る必要があります.しかし,NanoVNAのファームウェアは50Ω付近の値を測るように作られており,そのままでは高インピーダンスを測ることは困難と存じます. > > VNAを使ってコモン・モード・フィルタのインピーダンスを測る方法は下記が参考になると存じます: >富井 里一;「VNAで低/高インピーダンスを測るテクニックとziVNAuによる測定例」,RFワールドNo.46,pp.98-110. >富井 里一;「3ポートのバランをziVNAuで測る」,RFワールドNo.46,pp.115-117. > >以上でいかがでしょうか? 情報ありがとうございます。VNAを使ってコモン・モード・フィルタのインピーダンスを測定するのは、工夫すれば出来ると言うことですね。そしてその、工夫は、RFワールドNo.46を見れば分かると言うことでしたら、購入し、読んでみたいと思います。 情報ありがとうございました。 野口

1,171 hits

|

Ryzenが絶好調のAMD社が、FPGAの大手Xilinxを買収するようです。

RF SoCにも好影響があるかも? https://ir.amd.com/news-events/press-releases/detail/977/amd-to-acquire-xilinx-creating-the-industrys-high?sf239269550=1

652 hits

|

2020年10月6日、虫明康人(むしあけ・やすと)先生がご逝去されました。

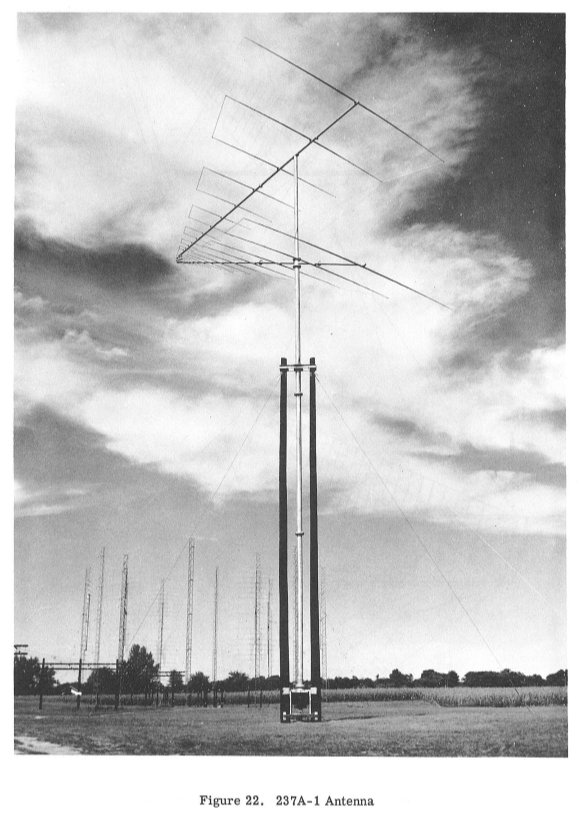

享年99歳とのことです。故人のご冥福をお祈りいたします。 小誌「RFワールド」No.42特集「温故知新!対数周期アンテナ入門」の第1章でも説明しているように、対数周期アンテナの広帯域性をもたらすのはエレメントの対数周期的な構造ではなく、自己補対構造であります。 そして自己補対構造こそが広帯域性を生み出すことを見い出し、虫明の理(Mushiake's principle)として1948年に論文発表したのが、当時弱冠27歳の若き研究者であった虫明先生です。 https://www.rf-world.jp/bn/RFW42/samples/p013-014.pdf 今日「対数周期アンテナ」とか「ログペリ」と呼ばれる元になったのは米国Collins Radio社が1960年に世界で初めて商用化した237シリーズで、その商品名はLogperiodic Antennaでした。このとき「自己補対」(self complimentary)が欠落したために、今日でも対数周期アンテナとかログペリの名前が通用してしまっています。そしてこの名前から対数周期構造が広帯域性をもたらすと誤解されがちであることを虫明先生は強く懸念されていました。 正しくは「対数周期自己補対アンテナ」(Logperiodic Self-complimentary Antenna)と呼ぶべきとのご主張でした。 http://www.sm.rim.or.jp/~ymushiak/  【890_Collins-237A-1.jpg : 79.3KB】

863 hits

|

RFワールドNo.41のP58にあります波形メモリの作り方について

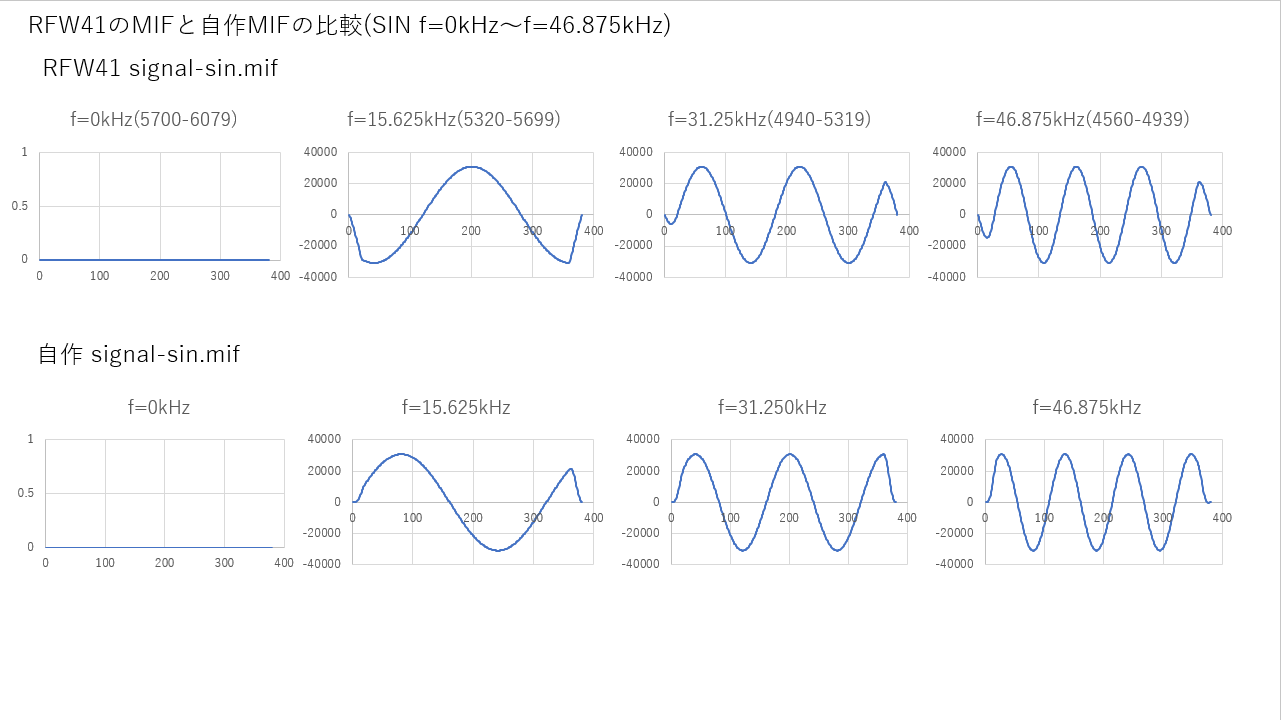

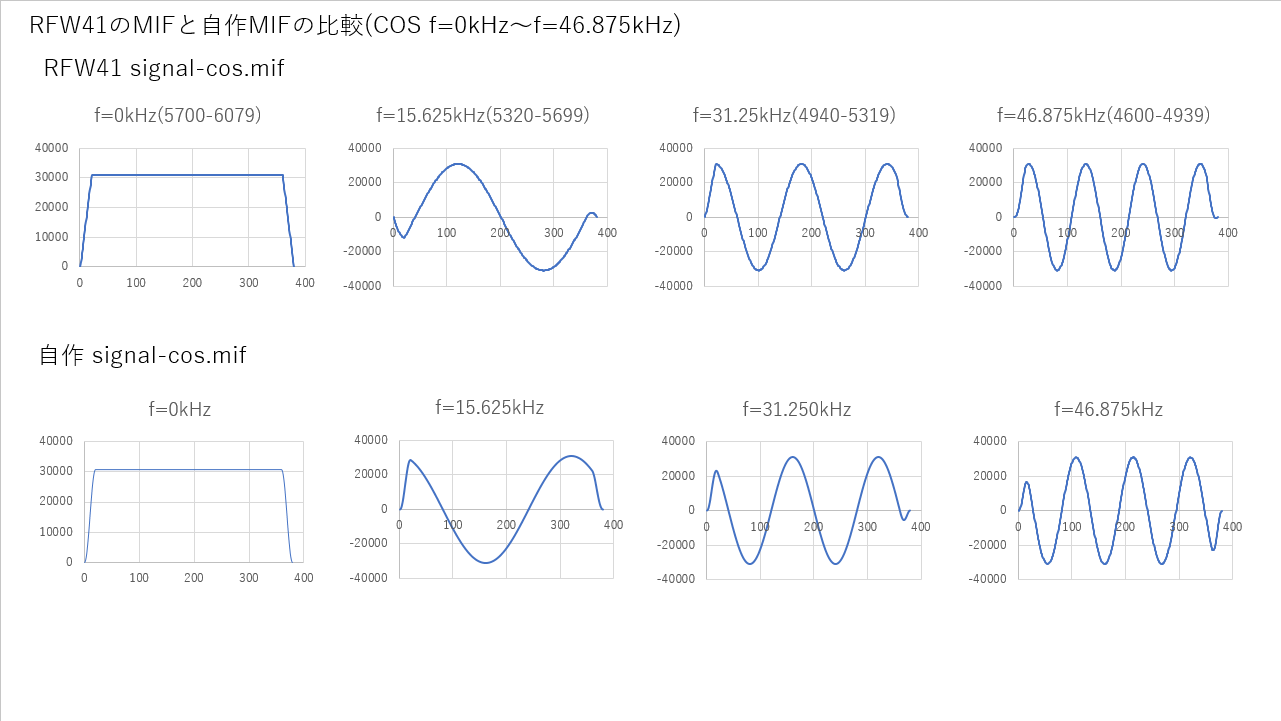

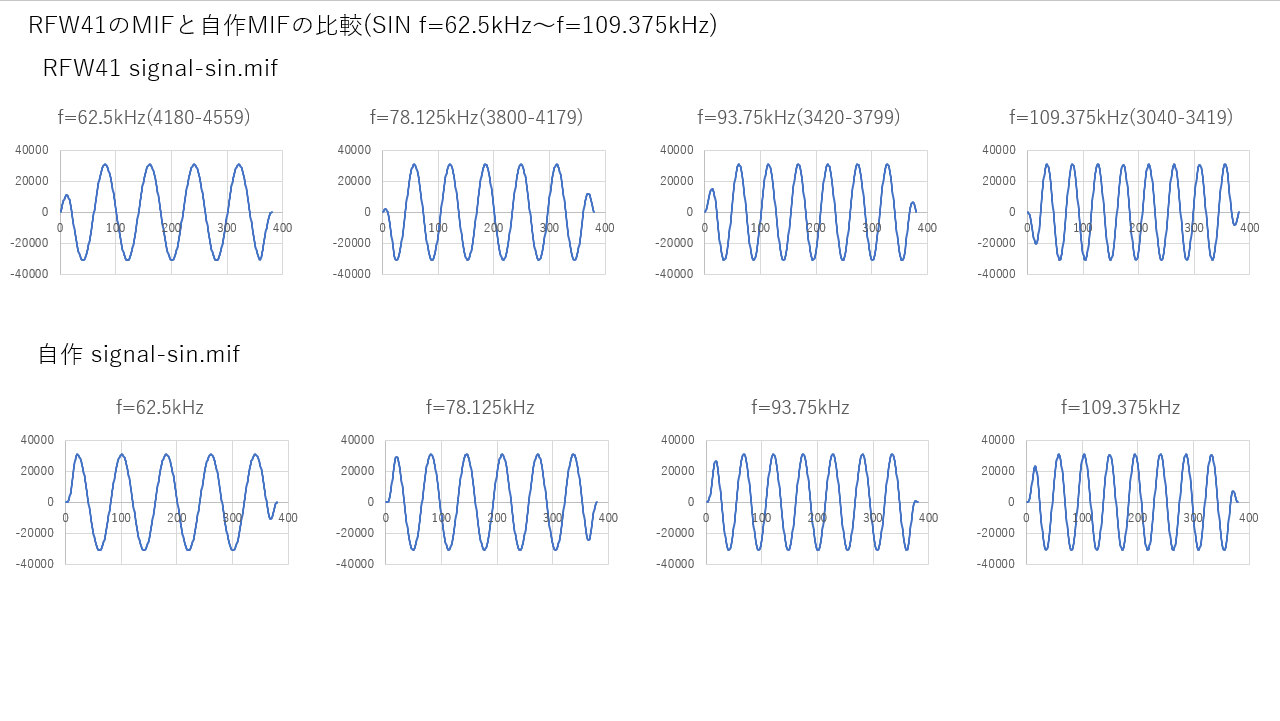

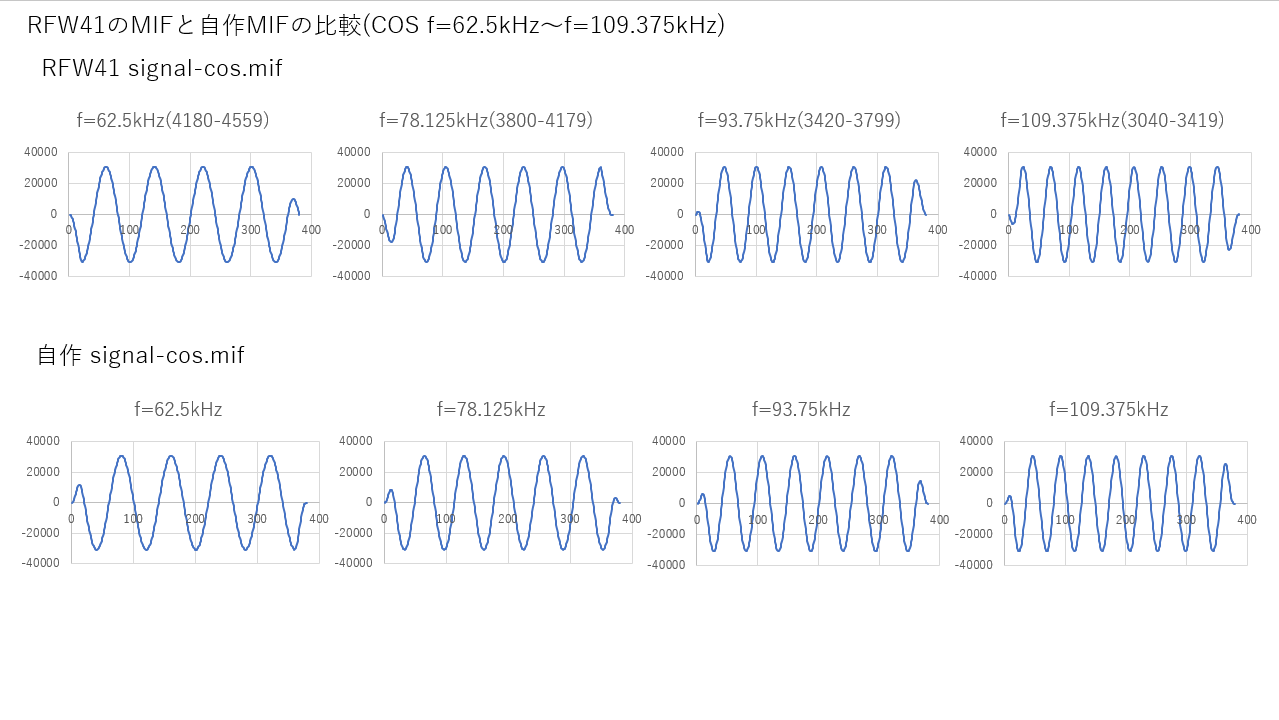

質問させて下さい。 理解を深める為、自分でもExcelでSINとCOSの波形データを作ってみました。 RFW41の signal-sin.mif、signal-cos.mif、pilot-sin.mif、pilot-cos.mif cw-sin.mif、cw-cos.mifとdemod-sin.mif、demod-cos.mifを それぞれExcelで符号付き整数に変換後、グラフ化して自作の物と 比較しました。 cw-sin.mif、cw-cos.mif、demod-sin.mif、demod-cos.mifは グラフで同じになる事を確認。 pilot-sin.mif、pilot-cos.mifはフィルタ処理(ハン窓)の 違いで数値は少し違いますが、グラフではほぼ同じになりました。 signal-sin.mif、signal-cos.mifだけは位相が全く違うグラフになりました。 自作のsignal-sin.mifはSIN波形なので各サブキャリアで0から開始、 自作のsignal-cos.mifはCOS波形なので各サブキャリアで30839から開始 した物に最初と最後の4us部分にフィルタ処理(ハン窓)をしていますが RFW41のsignal-sin.mif、signal-cos.mifは 各サブキャリアでSIN波形は0から開始、COS波形は30839から開始に なっていません。 (一部ですが、グラフの比較画像を添付します) しかも、各サブキャリアで開始の位相は固定ではなく、 バラバラになっている様に見えます。 この様にしている理由を教えて頂けますでしょうか? (自作のsignal-sin.mif、signal-cos.mifでは動作しないと危惧してます) また、RFW41のsignal-sin.mif、signal-cos.mifの作り方をご説明 頂けますでしょうか?(開始位相のポイントが分かりませんので)  【873_1.png : 53.0KB】  【873_2.png : 61.5KB】  【873_3.png : 71.8KB】  【873_4.png : 71.4KB】

726 hits

▼森榮さん:

>C言語での具体的な検証手法については、今回の特集記事のサポート対象外と >させていただきたく思います。 承知しました。 もしかするとこちらの動作環境が悪いのかも知れません。 下記にこちらで作成しましたsignal-sin.mifとsignal-cos.mifを 添付させて頂きますので、大変恐縮ですが、差し替えてコンパイル頂き、 動作をご確認頂けますでしょうか? (添付の為、拡張子を.mifから.txtにしています) よろしくお願い致します。

1,093 hits

▼TKさん:

>▼森榮さん: > >>C言語での具体的な検証手法については、今回の特集記事のサポート対象外と >>させていただきたく思います。 > >承知しました。 > >もしかするとこちらの動作環境が悪いのかも知れません。 >下記にこちらで作成しましたsignal-sin.mifとsignal-cos.mifを >添付させて頂きますので、大変恐縮ですが、差し替えてコンパイル頂き、 >動作をご確認頂けますでしょうか? >(添付の為、拡張子を.mifから.txtにしています) > >よろしくお願い致します。 私自身が立て込んでいる状態でありまして、 読者様の作成されたソースファイルを個別に検証して、 結果をご報告するのは、サポート対象外とさせてただけませんでしょうか。 お役に立てず申し訳ございません。 少し思ったのですが、LED0が消えるということは、 シンボル同期が異常というステータスとなります。 なんらの理由で、送信OFDM波形が、まったく意図しない波形に なっていると思われます。 お時間許すようでしたら、本文を参照くださって、SignalTapで波形を 見てくださるのが不具合解決の早道となると思います。

1,156 hits

▼森榮さん:

>私自身が立て込んでいる状態でありまして、 >読者様の作成されたソースファイルを個別に検証して、 >結果をご報告するのは、サポート対象外とさせてただけませんでしょうか。 >お役に立てず申し訳ございません。 承知しました。 >少し思ったのですが、LED0が消えるということは、 >シンボル同期が異常というステータスとなります。 >なんらの理由で、送信OFDM波形が、まったく意図しない波形に >なっていると思われます。 >お時間許すようでしたら、本文を参照くださって、SignalTapで波形を >見てくださるのが不具合解決の早道となると思います。 助言ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。 signal-sin.mif、signal-cos.mifの 開始位相をバラバラにした事についての経緯の方は ご説明をお願い致します。

1,239 hits

▼TKさん:

>RFワールドNo.41のP58にあります波形メモリの作り方について >質問させて下さい。 > >理解を深める為、自分でもExcelでSINとCOSの波形データを作ってみました。 > >RFW41の >signal-sin.mif、signal-cos.mif、pilot-sin.mif、pilot-cos.mif >cw-sin.mif、cw-cos.mifとdemod-sin.mif、demod-cos.mifを >それぞれExcelで符号付き整数に変換後、グラフ化して自作の物と >比較しました。 > >cw-sin.mif、cw-cos.mif、demod-sin.mif、demod-cos.mifは >グラフで同じになる事を確認。 >pilot-sin.mif、pilot-cos.mifはフィルタ処理(ハン窓)の >違いで数値は少し違いますが、グラフではほぼ同じになりました。 >signal-sin.mif、signal-cos.mifだけは位相が全く違うグラフになりました。 > >自作のsignal-sin.mifはSIN波形なので各サブキャリアで0から開始、 >自作のsignal-cos.mifはCOS波形なので各サブキャリアで30839から開始 >した物に最初と最後の4us部分にフィルタ処理(ハン窓)をしていますが >RFW41のsignal-sin.mif、signal-cos.mifは >各サブキャリアでSIN波形は0から開始、COS波形は30839から開始に >なっていません。 >(一部ですが、グラフの比較画像を添付します) >しかも、各サブキャリアで開始の位相は固定ではなく、 >バラバラになっている様に見えます。 > >この様にしている理由を教えて頂けますでしょうか? >(自作のsignal-sin.mif、signal-cos.mifでは動作しないと危惧してます) > >また、RFW41のsignal-sin.mif、signal-cos.mifの作り方をご説明 >頂けますでしょうか?(開始位相のポイントが分かりませんので 当初ご質問くださった波形メモリの開始位相のこと、 回答が遅くなりまして、申し訳ございません。 TK様のファームウェアの動作不具合とは、関係性がなさそうですが、 ご回答させていただきます。 0~15の各サブキャリアの開始位相がバラバラになっているのは、 エクセルで波形メモリのデータを作る際に、 キャリア0~15が位相連続(一筆書き)となるように作成したのが、 原因となります。

707 hits

|

61,786