| ||

|

RFワールド読者の掲示板Ⅱ

無線と高周波に関することを中心に、それ以外の話題も含めて、何でも書き込みOKの掲示板です。初めての方もネチケットを守って、お気軽にご参加下さい(^^)/

|

森榮 - 18/10/6(土) 13:20 - |

Hiroyuki Naito 様

記事の内容を再現して実験くださいまして、

大変感謝いたします。

SignalTapIIはレコード長の上限があることが難点でございます。

Power-Upトリガと使って、かつ、クロックを80MHzでモニタされているようでしたら、

少し、Verilogコードを改変してみるのはいかがでしょうか?

公開のソースコードでは、100mSおきに各レジスタ書き込みを送っていますが、

これを10mSおきになるようにVerilogコードを変更すると、全てのレジスタ設定をモニタすることが出来ます。

(100mSおき → 10mSおき のVerilogコード変更に間違いがないことが条件でございますが。。)

▼Hiroyuki Naitoさん:

>お世話になります。

>

>P46で「SPIモジュールの動作確認は、読者の創意工夫でおこなう」ということ

>でしたので、SignalTap IIのPower-Upトリガを使ってCS、SPCK、SDIの信号を

>捉えてみました(添付参照)。

>

>表4.1の5ヶの設定のうち、1番目の設定が捉えられたようです(クロックはclk80m)。

>RAMを最大の128kにしても2番目以降の設定データは見ることができませんでしたが、

>何か別の方法で見ることはできるのでしょうか。

>

>※Qauartus IIはV13.0(32bit)を使用しています。

記事の内容を再現して実験くださいまして、

大変感謝いたします。

SignalTapIIはレコード長の上限があることが難点でございます。

Power-Upトリガと使って、かつ、クロックを80MHzでモニタされているようでしたら、

少し、Verilogコードを改変してみるのはいかがでしょうか?

公開のソースコードでは、100mSおきに各レジスタ書き込みを送っていますが、

これを10mSおきになるようにVerilogコードを変更すると、全てのレジスタ設定をモニタすることが出来ます。

(100mSおき → 10mSおき のVerilogコード変更に間違いがないことが条件でございますが。。)

▼Hiroyuki Naitoさん:

>お世話になります。

>

>P46で「SPIモジュールの動作確認は、読者の創意工夫でおこなう」ということ

>でしたので、SignalTap IIのPower-Upトリガを使ってCS、SPCK、SDIの信号を

>捉えてみました(添付参照)。

>

>表4.1の5ヶの設定のうち、1番目の設定が捉えられたようです(クロックはclk80m)。

>RAMを最大の128kにしても2番目以降の設定データは見ることができませんでしたが、

>何か別の方法で見ることはできるのでしょうか。

>

>※Qauartus IIはV13.0(32bit)を使用しています。

650 hits

|

Hiroyuki Naito - 18/10/5(金) 16:27 - |

626 hits

|

editor - 18/10/2(火) 14:37 - |

弊社から「高周波回路の設計」をはじめ,「トランジスタ ダイオードの使い方」,「トランジスタ回路の簡易設計」などを著された元東芝の久保大次郎様が

去る9月28日にご逝去されました.享年80歳でした.

久保様は初期の東芝製トランジスタ2SB54~2SB56,2SC372シリーズなどのEIAJ登録書類を書かれたご本人と伺っておりました.いわばこれらトランジスタの名付け親ともいえる方でした.

ご冥福をお祈りいたします.

去る9月28日にご逝去されました.享年80歳でした.

久保様は初期の東芝製トランジスタ2SB54~2SB56,2SC372シリーズなどのEIAJ登録書類を書かれたご本人と伺っておりました.いわばこれらトランジスタの名付け親ともいえる方でした.

ご冥福をお祈りいたします.

701 hits

|

Hiroyuki Naito - 18/10/2(火) 14:09 - |

添付のファイルを使って、Cosine Roll Offのベースバンド波形をシミュレーション

できますので、興味のある方はお試してください。

手順はRCROの場合をご参照ください。

できますので、興味のある方はお試してください。

手順はRCROの場合をご参照ください。

715 hits

|

Hiroyuki Naito - 18/10/2(火) 12:09 - |

(9)項と(13)項に追記します。

9)オシロスコープ画面上で右クリックしてCombineを選択する。

--- 追記 ---

もう一度オシロスコープ画面上で右クリックして、Propertiesを選択する。

Scroll Speedのスライダを右いっぱい(2μs/div)に設定してOKボタンをクリック

する。

13)回路図左上のパターン選択スイッチで、データパターンを一つだけ選択する。

--- 追記 ---

スイッチの上にマウスポインタをのせ、色が水色に変わったらクリックする。

クリックするたびにスイッチの状態はON←→OFFに切り替わる。

9)オシロスコープ画面上で右クリックしてCombineを選択する。

--- 追記 ---

もう一度オシロスコープ画面上で右クリックして、Propertiesを選択する。

Scroll Speedのスライダを右いっぱい(2μs/div)に設定してOKボタンをクリック

する。

13)回路図左上のパターン選択スイッチで、データパターンを一つだけ選択する。

--- 追記 ---

スイッチの上にマウスポインタをのせ、色が水色に変わったらクリックする。

クリックするたびにスイッチの状態はON←→OFFに切り替わる。

890 hits

|

Hiroyuki Naito - 18/10/1(月) 20:13 - |

下記の手順で、Root Cosine Roll Offのベースバンド波形をシミュレーション

できますので、興味のある方はお試してください。

pn9パターン以外は3~4時間で軌跡を確認できますが、pn9パターンは1晩くらい

かかります。気長にお待ちください。

1)添付ファイルをメモ帳で開く。テキストをすべてコピーする。

2)http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.htmlをクリックして、回路シミュ

レータを起動する。

3) File→Import From Textを選択する。

4) 開いたテキストウィンドウの(四角で囲まれた)中を右クリックして、「貼り

付け」を選択する。

5)(1)でコピーしたテキストが貼り付けられるので、「OK」をクリックする。

6)画面右上のRun/Stopボタンをクリック(灰色→赤)して、シミュレーションを

停止させる。

7)回路図を拡大してi(t)のout(上側)にマウスポインタをのせ、水色に変化した

ら右クリックしてView in Scopeを選択する。

8)同様にq(t)のout(下側)にマウスポインタをのせ、水色に変化したら右クリック

してView in Scopeを選択する。

9)オシロスコープ画面上で右クリックしてCombineを選択する。

10)オシロスコープ画面上で右クリックしてProperties→Plot XYをチェックして

OKボタンをクリックする。

11)(7)~(9)を繰り返す。

12)回路図とオシロスコープの境界あたりをマウスポインタで探ると、水色のバー

が現れるので、画面の上下の半分より少し上くらいまでバーを引き上げる。

13)回路図左上のパターン選択スイッチで、データパターンを一つだけ選択する。

14)Run/Stopボタンをクリック(赤→灰色)して、シミュレーションを開始する。

15)pn9パターンを選択したときは、DフリップフロップのSETにつながっている

「L」を「H」になるまで押し続ける。(pn9発生器のトリガ)

※Circuit Simulator Appletの使い方は下記のサイトをご参照ください。

https://www.mgo-tec.com/blog-entry-circuit-simulator-howto.html

■その他の便利な機能

1.拡大、縮小

回路図エリアでマウスホイールを回転させると、回路図を拡大・縮小できる。

2.回路図全体の移動

ALTキーを押しながら回路図エリアでマウスをドラッグすると、その動きに

合わせて回路図全体が移動する。

3.回路図エリアとオシロスコープエリアの境界の変更

回路図エリアとオシロスコープエリアの境界あたりをマウスで探ると、水色の

バーが現れる。そのバーをドラッグすると、回路図とオシロスコープのエリア

の境界を変更できる。

4.回路図全体を表示させるには、Edit→Center Cicuitを選択する。

Pasteで部品を貼り付けると自動的に回路図全体の外側に貼り付けられる。

回路の規模が大きくなってどこに貼り付けられたのか分からなくなったときに

使うと便利である。

できますので、興味のある方はお試してください。

pn9パターン以外は3~4時間で軌跡を確認できますが、pn9パターンは1晩くらい

かかります。気長にお待ちください。

1)添付ファイルをメモ帳で開く。テキストをすべてコピーする。

2)http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.htmlをクリックして、回路シミュ

レータを起動する。

3) File→Import From Textを選択する。

4) 開いたテキストウィンドウの(四角で囲まれた)中を右クリックして、「貼り

付け」を選択する。

5)(1)でコピーしたテキストが貼り付けられるので、「OK」をクリックする。

6)画面右上のRun/Stopボタンをクリック(灰色→赤)して、シミュレーションを

停止させる。

7)回路図を拡大してi(t)のout(上側)にマウスポインタをのせ、水色に変化した

ら右クリックしてView in Scopeを選択する。

8)同様にq(t)のout(下側)にマウスポインタをのせ、水色に変化したら右クリック

してView in Scopeを選択する。

9)オシロスコープ画面上で右クリックしてCombineを選択する。

10)オシロスコープ画面上で右クリックしてProperties→Plot XYをチェックして

OKボタンをクリックする。

11)(7)~(9)を繰り返す。

12)回路図とオシロスコープの境界あたりをマウスポインタで探ると、水色のバー

が現れるので、画面の上下の半分より少し上くらいまでバーを引き上げる。

13)回路図左上のパターン選択スイッチで、データパターンを一つだけ選択する。

14)Run/Stopボタンをクリック(赤→灰色)して、シミュレーションを開始する。

15)pn9パターンを選択したときは、DフリップフロップのSETにつながっている

「L」を「H」になるまで押し続ける。(pn9発生器のトリガ)

※Circuit Simulator Appletの使い方は下記のサイトをご参照ください。

https://www.mgo-tec.com/blog-entry-circuit-simulator-howto.html

■その他の便利な機能

1.拡大、縮小

回路図エリアでマウスホイールを回転させると、回路図を拡大・縮小できる。

2.回路図全体の移動

ALTキーを押しながら回路図エリアでマウスをドラッグすると、その動きに

合わせて回路図全体が移動する。

3.回路図エリアとオシロスコープエリアの境界の変更

回路図エリアとオシロスコープエリアの境界あたりをマウスで探ると、水色の

バーが現れる。そのバーをドラッグすると、回路図とオシロスコープのエリア

の境界を変更できる。

4.回路図全体を表示させるには、Edit→Center Cicuitを選択する。

Pasteで部品を貼り付けると自動的に回路図全体の外側に貼り付けられる。

回路の規模が大きくなってどこに貼り付けられたのか分からなくなったときに

使うと便利である。

818 hits

|

Hiroyuki Naito - 18/9/14(金) 16:15 - |

Circuit Simulator Appletの使い方は下記のサイトをご参照ください。

https://www.mgo-tec.com/blog-entry-circuit-simulator-howto.html

■その他の便利な機能

1)拡大、縮小

回路図エリアでマウスホイールを回転させると、回路図を拡大・縮小できる。

2)回路図全体の移動

ALTキーを押しながら回路図エリアでマウスをドラッグすると、その動きに

合わせて回路図全体が移動する。

3)回路図エリアとオシロスコープエリアの境界の変更

回路図エリアとオシロスコープエリアの境界あたりをマウスで探ると、水色の

バーが現れる。そのバーをドラッグすると、回路図とオシロスコープのエリア

の境界を変更できる。

https://www.mgo-tec.com/blog-entry-circuit-simulator-howto.html

■その他の便利な機能

1)拡大、縮小

回路図エリアでマウスホイールを回転させると、回路図を拡大・縮小できる。

2)回路図全体の移動

ALTキーを押しながら回路図エリアでマウスをドラッグすると、その動きに

合わせて回路図全体が移動する。

3)回路図エリアとオシロスコープエリアの境界の変更

回路図エリアとオシロスコープエリアの境界あたりをマウスで探ると、水色の

バーが現れる。そのバーをドラッグすると、回路図とオシロスコープのエリア

の境界を変更できる。

1,112 hits

|

Hiroyuki Naito - 18/9/11(火) 19:16 - |

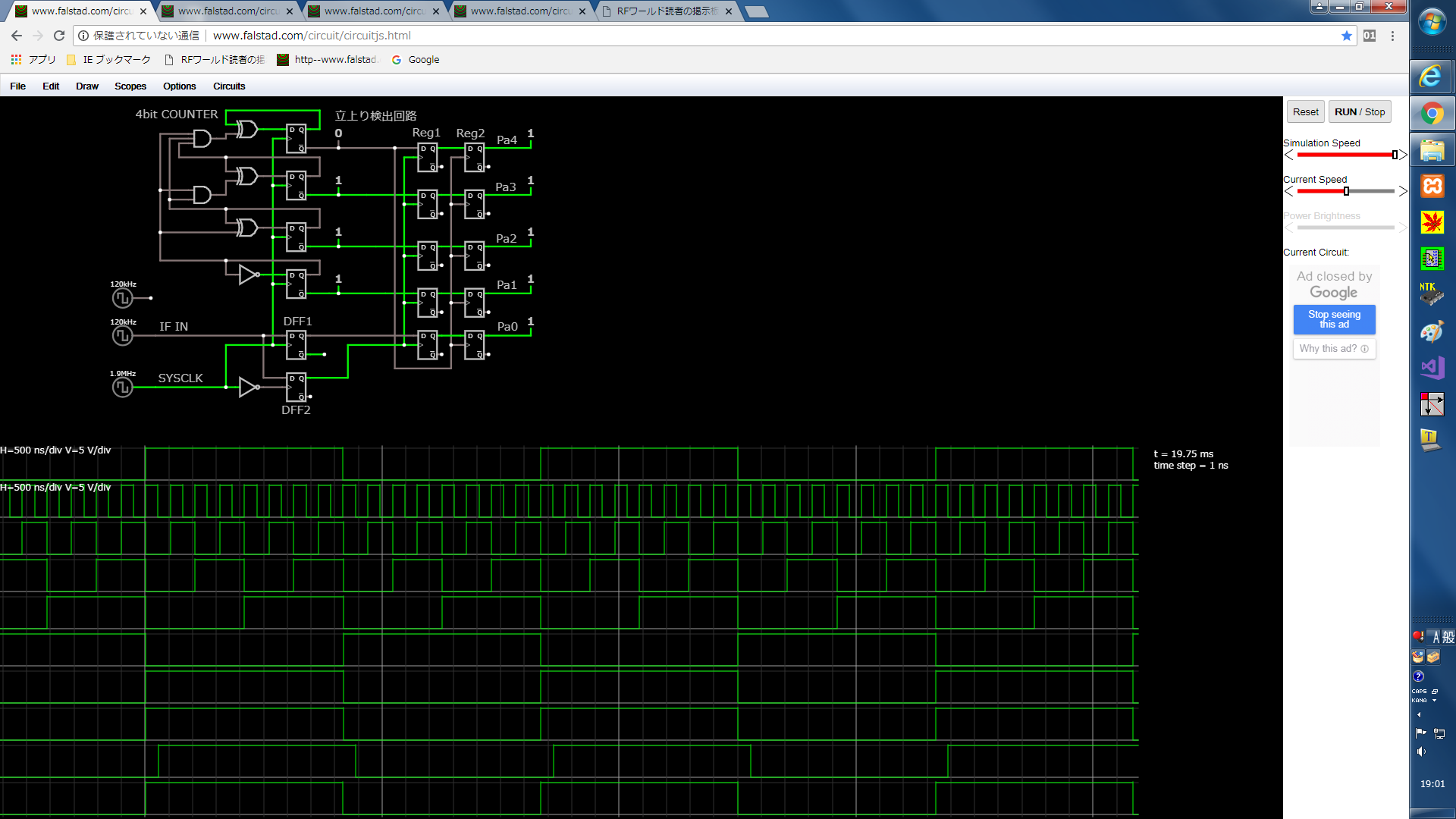

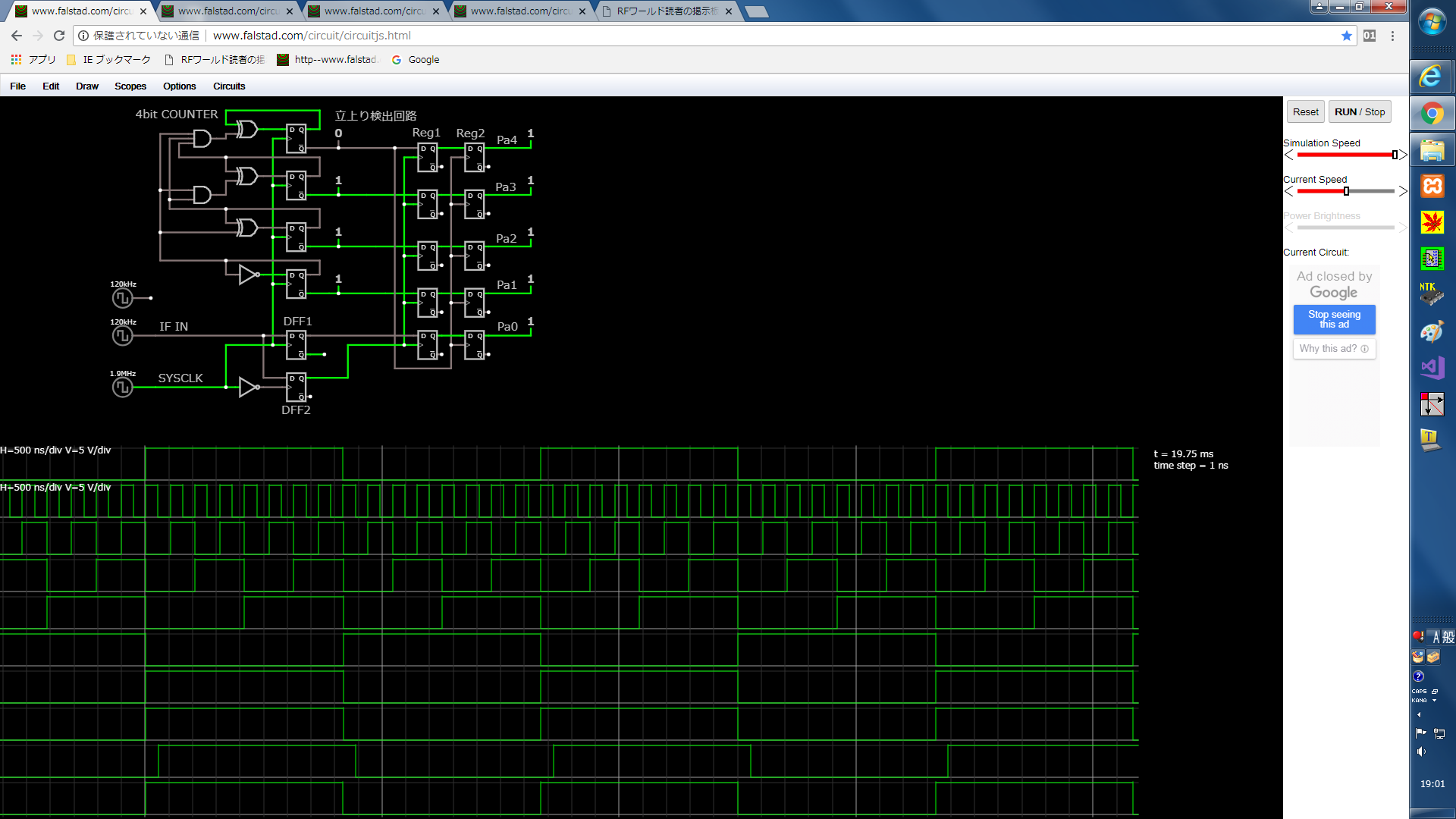

首記の回路でIFIN信号がSYSCLKでサンプリングされて、IFIN信号の位相が

11.25度ステップで量子化(5bitで数値化)されることを確認しました。

興味のある方は下記の手順でご確認ください。

1) 「図5_8IF信号の立上り検出回路_1ns.txt」をダウンロードする。

2) http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.htmlにアクセスする。

3) シミュレータが起動されるので、File→Open File...で(1)のファイルを

開く。

4) IFINに接続されている120kHzの発振器のシンボルをダブりクリックする。

5) Phase offset(度)に適当な数値を入れると対応する5bitの値が出力される。

6) Phase offsetを11.25度ステップで増減すると出力の5bitの値が1bitずつ

増減する。

7) 0.25度ステップで変化させたときの5bitの数値の変化を添付のExcelの

表にまとめました。

シミュレーションの精度の都合でIFIN信号=120kHz、SYSCLK=1.92MHzと図5.8の

周波数の1/10にしています。

タイミングチャートの信号は、図5.10にならって下記の順になっています。

IFIN

SYSCLK

Q0

Q1

Q2

Q3

~Q3

DFF1

DFF2

オフセット0度の120kHzの信号

【563_図5_8IF信号の立上り検出回路.png : 236.8KB】

11.25度ステップで量子化(5bitで数値化)されることを確認しました。

興味のある方は下記の手順でご確認ください。

1) 「図5_8IF信号の立上り検出回路_1ns.txt」をダウンロードする。

2) http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.htmlにアクセスする。

3) シミュレータが起動されるので、File→Open File...で(1)のファイルを

開く。

4) IFINに接続されている120kHzの発振器のシンボルをダブりクリックする。

5) Phase offset(度)に適当な数値を入れると対応する5bitの値が出力される。

6) Phase offsetを11.25度ステップで増減すると出力の5bitの値が1bitずつ

増減する。

7) 0.25度ステップで変化させたときの5bitの数値の変化を添付のExcelの

表にまとめました。

シミュレーションの精度の都合でIFIN信号=120kHz、SYSCLK=1.92MHzと図5.8の

周波数の1/10にしています。

タイミングチャートの信号は、図5.10にならって下記の順になっています。

IFIN

SYSCLK

Q0

Q1

Q2

Q3

~Q3

DFF1

DFF2

オフセット0度の120kHzの信号

【563_図5_8IF信号の立上り検出回路.png : 236.8KB】

878 hits

|

Hiroyuki Naito - 18/9/4(火) 8:34 - |

676 hits

|

ja9cde

|

▼中本 伸一さん:

早速の回答ありがとうございます。

近いうちにHPにUPする予定です、ソースコードや参考図書も紹介させていただきます。

早速の回答ありがとうございます。

近いうちにHPにUPする予定です、ソースコードや参考図書も紹介させていただきます。

717 hits

|

中本 伸一 - 18/9/1(土) 6:36 - |

ja9cdeさんこんにちは!

RFワールドの著者の中本です

ソースを改変されてご自身のHPに掲載されて構いません。

またHPには出店にRFワールドNo22「らくらく!SDR無線機入門」で

あることを付記してもらえれば幸いです。

可能であればSDRの勉強向けにこの書籍を推薦しておいて頂ければ

この上ない喜びですのでよろしくお願いします。

RFワールドの著者の中本です

ソースを改変されてご自身のHPに掲載されて構いません。

またHPには出店にRFワールドNo22「らくらく!SDR無線機入門」で

あることを付記してもらえれば幸いです。

可能であればSDRの勉強向けにこの書籍を推薦しておいて頂ければ

この上ない喜びですのでよろしくお願いします。

656 hits

|

ja9cde

|

RFW#22に紹介されているSDRStudyにSメーターを追加してみました。

Class Signal内に、以下追加しました。

MulConst(real, imag, gain); // AGCを適用する

sm_level = Math.Log10(gain) * 20; //Sメーター表示用に追加

return sm_level; //追加 以下Form側で作成したSメーターを振らす。

結果、SSBモードなど音声のピークとメーターのピーク表示のタイミングが少しずれますが、まずはOKレベルです。

質問ですが、追加内容をオリジナルのソースコードを含めてHPに掲載することは可能でしょうか?

よろしくお願いします。

Class Signal内に、以下追加しました。

MulConst(real, imag, gain); // AGCを適用する

sm_level = Math.Log10(gain) * 20; //Sメーター表示用に追加

return sm_level; //追加 以下Form側で作成したSメーターを振らす。

結果、SSBモードなど音声のピークとメーターのピーク表示のタイミングが少しずれますが、まずはOKレベルです。

質問ですが、追加内容をオリジナルのソースコードを含めてHPに掲載することは可能でしょうか?

よろしくお願いします。

605 hits

|

editor - 18/8/30(木) 19:47 - |

今さらですが2018年7月28日(土曜日)に台風が接近通過するあいにくの天候のなか開催された「トラ技Jr. エレキ万博」のRFワールド編集部の展示です.

RFワールドNo.43の製作記事として紹介したAmazonで送料税込み760円のIHモジュールをそのまま使った「WPTプラレール」です.

[トラ技jr.] エレキ万博2018:電池なしで走行するWPTプラレール(その1)

[トラ技jr.] エレキ万博2018:電池なしで走行するWPTプラレール(その2)

RFワールドNo.43の製作記事として紹介したAmazonで送料税込み760円のIHモジュールをそのまま使った「WPTプラレール」です.

[トラ技jr.] エレキ万博2018:電池なしで走行するWPTプラレール(その1)

[トラ技jr.] エレキ万博2018:電池なしで走行するWPTプラレール(その2)

710 hits

|

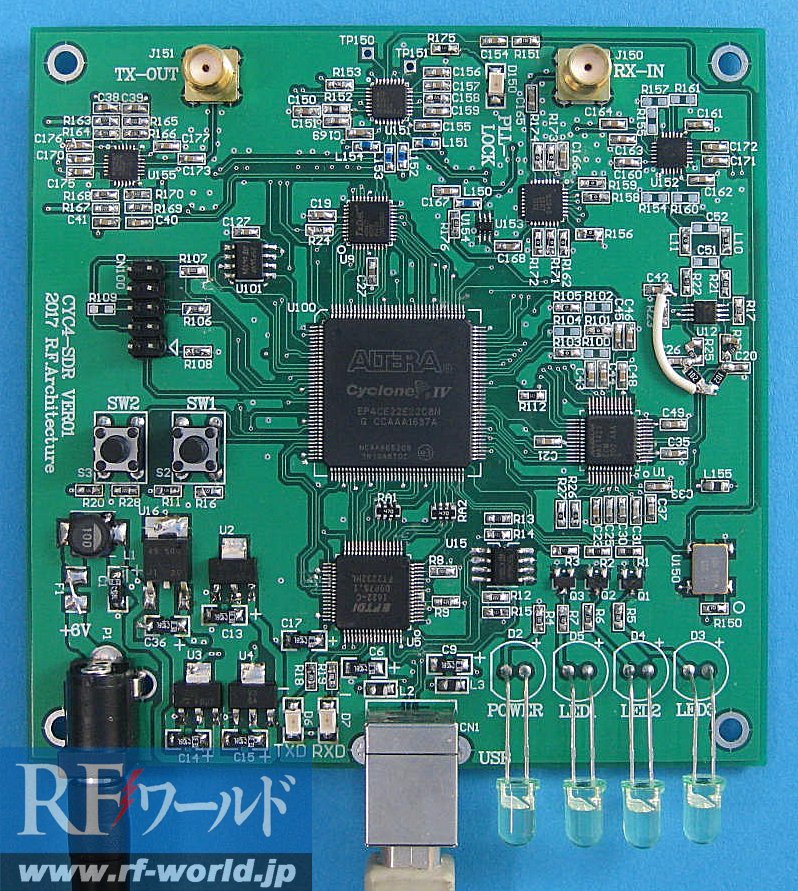

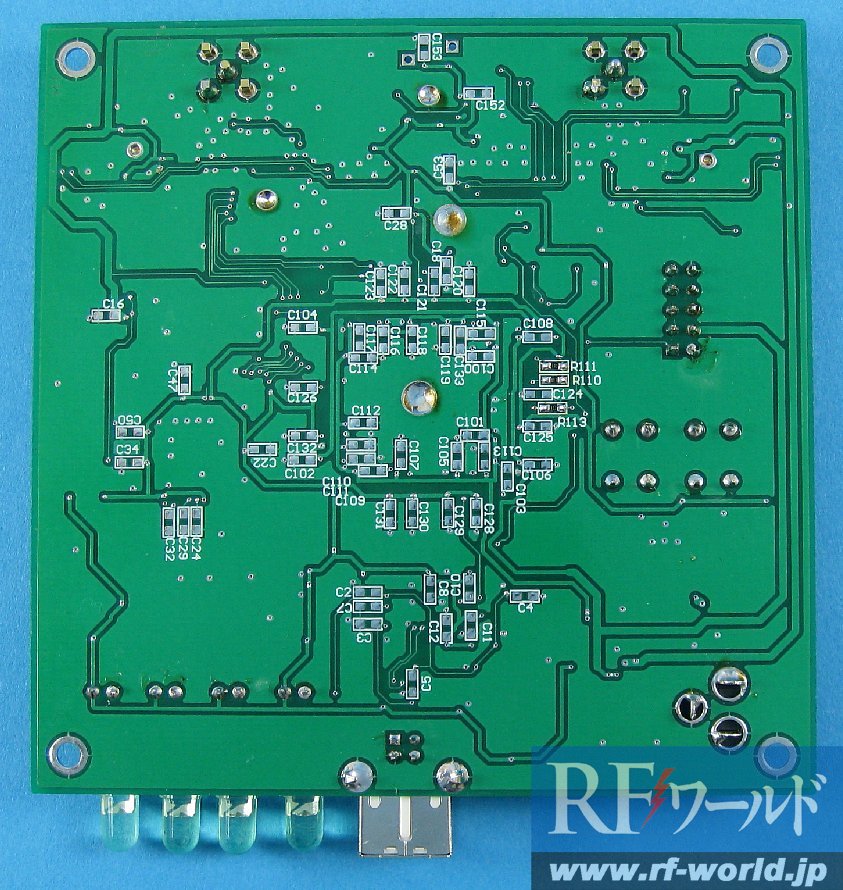

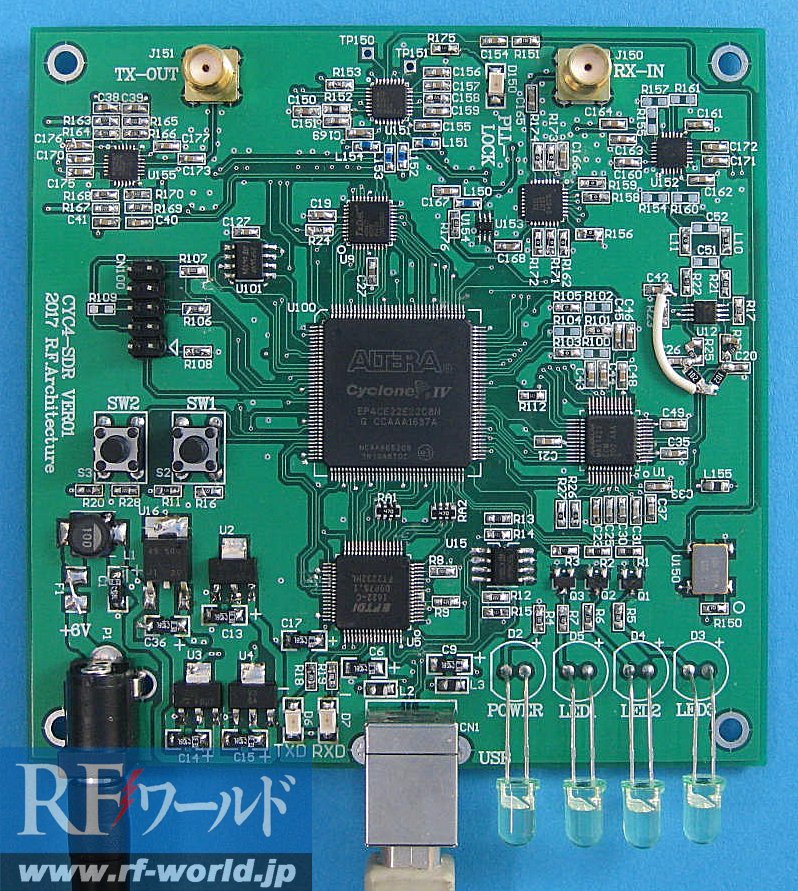

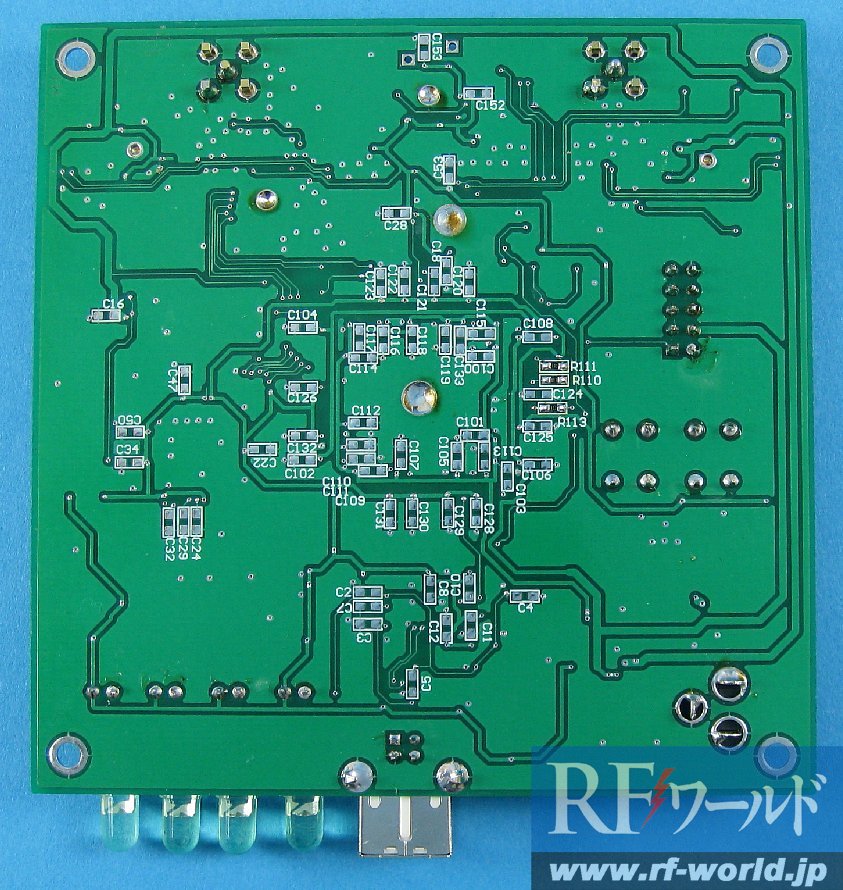

editor - 18/8/30(木) 17:42 - |

読者各位

小誌「RFワールド」No.41で企画した「プログラマブルRFトランシーバ完成基板(PRFX-1基板)」の頒布サービスは,2018年2月28日の最終申し込みをもって締め切らせていただきました.

しかし,その後も入手を希望する声がございますので,在庫品を再頒布いたします.

希望者は下記からお申し込みください:

https://www.rf-world.com/x/RFW41DLS/PRFX1AF2/index.html

初回の頒布サービスはADC ICの調達に時間がかかり,頒布サービスご利用者諸兄にご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます.

今回は在庫品の頒布につき,納期は10日間程度でございます.

よろしくお願い申し上げます.

【557_PRFX-1-partsside.jpg : 269.5KB】

【557_PRFX-1-foilside.jpg : 204.1KB】

小誌「RFワールド」No.41で企画した「プログラマブルRFトランシーバ完成基板(PRFX-1基板)」の頒布サービスは,2018年2月28日の最終申し込みをもって締め切らせていただきました.

しかし,その後も入手を希望する声がございますので,在庫品を再頒布いたします.

希望者は下記からお申し込みください:

https://www.rf-world.com/x/RFW41DLS/PRFX1AF2/index.html

初回の頒布サービスはADC ICの調達に時間がかかり,頒布サービスご利用者諸兄にご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます.

今回は在庫品の頒布につき,納期は10日間程度でございます.

よろしくお願い申し上げます.

【557_PRFX-1-partsside.jpg : 269.5KB】

【557_PRFX-1-foilside.jpg : 204.1KB】

661 hits

|

editor - 18/8/24(金) 0:17 - |

漆谷様からの回答を転記いたします.

>(1) トランスT1とT2のコアの型番は何でしょうか?

アミドンT-50-12(φ12.7mm)です.

該当品が無い場合は、AL=18μH/100T以上で、通過域が145MHz以上のもの。

>(2) コアに巻く線の太さは?

0.5mm程度。

>(3) 周波数を145MHzにする場合,ループアンテナの直径は何cmにすればよろしいでしょうか?

φ24cm程度です.

微小ループアンテナですので直径を受信波長に合わせる必要はありません.

以上です.

>(1) トランスT1とT2のコアの型番は何でしょうか?

アミドンT-50-12(φ12.7mm)です.

該当品が無い場合は、AL=18μH/100T以上で、通過域が145MHz以上のもの。

>(2) コアに巻く線の太さは?

0.5mm程度。

>(3) 周波数を145MHzにする場合,ループアンテナの直径は何cmにすればよろしいでしょうか?

φ24cm程度です.

微小ループアンテナですので直径を受信波長に合わせる必要はありません.

以上です.

651 hits

|

editor - 18/8/24(金) 0:14 - |

読者から質問がございました.質問者の許諾を得て,ここに

質問の要点を転載いたします.

p.126の図8についてお尋ねします.

(1) トランスT1とT2のコアの型番は何でしょうか?

(2) コアに巻く線の太さは?

(3) 周波数を145MHzにする場合,ループアンテナの直径は何cmにすればよろしいでしょうか?

以上,よろしくお願い申し上げます.

質問の要点を転載いたします.

p.126の図8についてお尋ねします.

(1) トランスT1とT2のコアの型番は何でしょうか?

(2) コアに巻く線の太さは?

(3) 周波数を145MHzにする場合,ループアンテナの直径は何cmにすればよろしいでしょうか?

以上,よろしくお願い申し上げます.

557 hits

|

Hiroyuki Naito - 18/8/23(木) 16:29 - |

ようやく3章にしたがってLED_ON_OFFの書き込みが完了し、動作確認も終了しま

した。Quartus Primeの操作法に慣れるまでがなかなか大変だったので、Google

のColaboratory(Jupyter Notebookのクラウド版)を使って3章の内容をまとめて

みました。

ローカルのJupyter Notebookで添付のファイルを開いても、行間が多少つまった

り広がったりしますが、問題なく読めます。Quartus Primeの操作法に難儀を

感じた方は、ご参照ください。

した。Quartus Primeの操作法に慣れるまでがなかなか大変だったので、Google

のColaboratory(Jupyter Notebookのクラウド版)を使って3章の内容をまとめて

みました。

ローカルのJupyter Notebookで添付のファイルを開いても、行間が多少つまった

り広がったりしますが、問題なく読めます。Quartus Primeの操作法に難儀を

感じた方は、ご参照ください。

698 hits

|

ja9cde - 18/8/20(月) 19:55 - |

▼中本 伸一さん:

中本さん、早速の回答、アドバイスありがとうございます。

Sメーター表示用引数として、ApplyAgc( ) 内のgainを使って表示するようにしてみます。

うまくいきましたら、この掲示板で報告させていただきます。

中本さん、早速の回答、アドバイスありがとうございます。

Sメーター表示用引数として、ApplyAgc( ) 内のgainを使って表示するようにしてみます。

うまくいきましたら、この掲示板で報告させていただきます。

672 hits

|

中本 伸一 - 18/8/20(月) 9:29 - |

RFワールドの著者の中本です

質問にお答えします。

>1.コメントにある、このパケット内で最大の~ とありますが、

>フィルターを通した後の帯域(例 BW+/-1.5kHz)内での最大信号でしょうか、

>又はスペクトラム表示範囲(例 +/-8kHz)内での最大信号でしょうか?

これはフィルタを通った後の信号の最大振幅を求めています。

もし帯域全体で最もレベルの高い信号を表示してしまうと

バンド内に存在するローカル局が強力な電波をは送信した際に

いま受信している局とは無関係にSメータが振り切ってしまうため

フィルタを通した後のレベルを表示すべきだと思います。

>2.Sメーター用信号強度を得る方法として、他にスペクトラム表示の

>カーソル付近の信号を何点か抽出して平均化するという方法も

>考えていますが、他にも方法があったらアドバイスいただければ

>幸いです。

上記の理由からスペクトラム全体を見渡した受信レベル表示と

Sメータの表示は別物として考えた方が良いと思います。

ちなみにAGCの処理はフィルタを通した後の信号レベルで行っています。

これは近接した強力な局が存在してもいま受信している微弱な局にあわせて

ゲインを最大限にするための処理です。

スペクトラム全体レベル表示の場合には全体のレベルの平均値を

毎回の表示に際して計算し、たとえば赤い横線を描くような処理が

考えられますが、そのまま素直に実装するとあまりに赤線の上下が

激しくなってとても見にくくなってしまします。

一般にSメータをはじめとする人間に対する表示動作には必ず時定数が

必要です。レベルが大きくなる際に瞬時に上げてしかし下がる際には

ジワリと下げる処理をしないと人間が違和感を感じますのでご注意ください。

こうした処理はAGCの処理と共通ですのでSdrStudyのAGCの処理を参考に

してはいかがでしょうか?SdrStudyのAGCの処理は上記の時定数の処理を

移動平均法を用いて実現していますのでソースを読み込んでみて下さい。

質問にお答えします。

>1.コメントにある、このパケット内で最大の~ とありますが、

>フィルターを通した後の帯域(例 BW+/-1.5kHz)内での最大信号でしょうか、

>又はスペクトラム表示範囲(例 +/-8kHz)内での最大信号でしょうか?

これはフィルタを通った後の信号の最大振幅を求めています。

もし帯域全体で最もレベルの高い信号を表示してしまうと

バンド内に存在するローカル局が強力な電波をは送信した際に

いま受信している局とは無関係にSメータが振り切ってしまうため

フィルタを通した後のレベルを表示すべきだと思います。

>2.Sメーター用信号強度を得る方法として、他にスペクトラム表示の

>カーソル付近の信号を何点か抽出して平均化するという方法も

>考えていますが、他にも方法があったらアドバイスいただければ

>幸いです。

上記の理由からスペクトラム全体を見渡した受信レベル表示と

Sメータの表示は別物として考えた方が良いと思います。

ちなみにAGCの処理はフィルタを通した後の信号レベルで行っています。

これは近接した強力な局が存在してもいま受信している微弱な局にあわせて

ゲインを最大限にするための処理です。

スペクトラム全体レベル表示の場合には全体のレベルの平均値を

毎回の表示に際して計算し、たとえば赤い横線を描くような処理が

考えられますが、そのまま素直に実装するとあまりに赤線の上下が

激しくなってとても見にくくなってしまします。

一般にSメータをはじめとする人間に対する表示動作には必ず時定数が

必要です。レベルが大きくなる際に瞬時に上げてしかし下がる際には

ジワリと下げる処理をしないと人間が違和感を感じますのでご注意ください。

こうした処理はAGCの処理と共通ですのでSdrStudyのAGCの処理を参考に

してはいかがでしょうか?SdrStudyのAGCの処理は上記の時定数の処理を

移動平均法を用いて実現していますのでソースを読み込んでみて下さい。

608 hits

|

ja9cde - 18/8/18(土) 21:41 - |

RFW#22のSDRStudyをベースに、Sメーターを組み込んでみました。信号強度の引数として、

「信号処理スレッド、第2ミクサ(Beat Frequency Oscillator)の処理部 level = signal.GetAbs(null, SignalReal, SignalImag); // このパケッ ト内で最大の信号強度を求める

のlevelを利用して

sm_level = Math.Log10(level) * 20; //2018.8.14 dbに変換して

sm_levelに応じてSメーターを振らせています。

質問ですが

1.コメントにある、このパケット内で最大の~ とありますが、フィルターを通した後の帯域(例 BW+/-1.5kHz)内での最大信号でしょうか、又はスペクトラム表示範囲(例 +/-8kHz)内での最大信号でしょうか?

2.Sメーター用信号強度を得る方法として、他にスペクトラム表示のカーソル付近の信号を何点か抽出して平均化するという方法も考えていますが、他にも方法があったらアドバイスいただければ幸いです。

「信号処理スレッド、第2ミクサ(Beat Frequency Oscillator)の処理部 level = signal.GetAbs(null, SignalReal, SignalImag); // このパケッ ト内で最大の信号強度を求める

のlevelを利用して

sm_level = Math.Log10(level) * 20; //2018.8.14 dbに変換して

sm_levelに応じてSメーターを振らせています。

質問ですが

1.コメントにある、このパケット内で最大の~ とありますが、フィルターを通した後の帯域(例 BW+/-1.5kHz)内での最大信号でしょうか、又はスペクトラム表示範囲(例 +/-8kHz)内での最大信号でしょうか?

2.Sメーター用信号強度を得る方法として、他にスペクトラム表示のカーソル付近の信号を何点か抽出して平均化するという方法も考えていますが、他にも方法があったらアドバイスいただければ幸いです。

575 hits

61,491