| ||

|

RFワールド読者の掲示板Ⅱ

無線と高周波に関することを中心に、それ以外の話題も含めて、何でも書き込みOKの掲示板です。初めての方もネチケットを守って、お気軽にご参加下さい(^^)/

<スレッド一覧>

RFワールドNo.46アンケー...[0] / ziVNAuのアプリについて[2] / [電技協] オリンピックの...[0] / 【ビデオ講義のご紹介】離...[0] / ziVNAu / DZV-1 最新プロ...[0] / [RFW23]図6.12の減衰(1/2...[2] / [RFW41]図6.5 gen_byte_d...[4] / RFワールドNo.45アンケー...[0] / [RFW41]リスト6_1のtrigg...[1] / [RFW41]図6.3.1の説明文と...[1] / [RFW44] GNU Radio Live ...[0] / [RFW23]タイミング再生の...[0] / [RFW23]フリーランカウン...[1] / ziVNAu / DZV-1 デバイス...[0] / [RFW41]図6.3.2 (2)のORゲ...[1] / ziVNAu:BitLockerの回復...[0] / [RFW23]図6_3シフトクロッ...[3] / [RFW23]図6_6遅延検波およ...[1] / [RFW41]図6_2のベースバン...[1] / [RFW44] Windows版GNU Ra...[4] /

この度は小誌「RFワールド」のアンケートにご協力いただきありがとうございました.

抽選の結果,下記10名の方が当選されましたので,図書カード(1,000円相当)をお送りします. 今後とも小誌「RFワールド」ご愛読のほどよろしくお願い申し上げます. ---敬称略--- *藤*之(大分県大分市) 筑**一(神奈川県相模原市) *田*司(兵庫県神戸市) * 利夫(千葉県白井市) 川村雅則(岐阜県関市) 井**也(東京都八王子市) 大*原 *雄(東京都武蔵野市) 多田 浩(大阪府枚方市) *松*樹(大阪府交野市) 片山栄司(山口県山口市) ---敬称略--- ご希望によりご芳名の一部を伏せ字にさせていただきました.

824 hits

|

ziVNAuを非常にお手軽&コンパクトで愛用しております。

そのアプリについて一点お尋ねします。、 アドミニ権限でインストールし、アドミニ権限の無い標準ユーザでアプリを 立ち上げて使用後にクローズしようすると「ファイルのアクセス権が拒否 されました」と表示されます。 アドミニ権限でのクローズ時は正常終了できますが、回避策がありましたら ご教授ください。 OSはWindows10(1809)の64bit、アプリのVerは19.4.24.0です。

855 hits

亜弁堂さん

いつもziVNAuを使っていただきましてありがとうございます。 標準ユーザを追加して実験をしてみたのですが、うまく再現しない状況です。実験した環境がシンプルすぎるのが原因かもしれません。 弁天堂さんのレポートより以下のように想像します。 ■原因 アプリ終了時に、ziVNAu.exe と同じフォルダにある ziVNAu.iniファイルに上書き処理をします。書き込み権限が無くエラーが出るのでは思います。 ■回避方法 アドミニ権限で、ziVNAu.ini (ziVNAu.exe と同じフォルダ) に読み込みと書き込みの権限を与えれば、今回の症状は発生しないと思われます。 権限を与えるやり方は、ziVNAu.iniファイルを選択し、マウス右ボタンでプルダウン・メニューのプロパティを実行します。そして、セキュリティのタブで該当ユーザに権限を与える操作になります。

929 hits

富井里一 様

早速のご返事をありがとうございます。 無事、アドバイスいただきました方法で解決いたしました。 コンパクトさを活用し多様な場所で複数のPCにインストールして掛け持ち 使用しておりますが、その中でアドミニ権限有無の複数ユーザ設定のPCが あり、そのPCでアドミニ権限の無い標準ユーザ使用で発生した事象です。 レアケースであろうかと思いますが、迅速な対応をありがとうございました。

940 hits

|

各位

来年開催されるオリンピック・パラリンピックに関連して、海外メディア等から大量の無線機器が持ち込まれるため、干渉防止の観点からの交通整理やトラブル対策のための無線の知識を持った人を(財)電波技術協会が募集しています。 まだまだ応募が少なく、足りていないとのことでした。 現役の方では難しいでしょうが、無線関係の会社や団体等のOBの方で ご協力いただけそうなかたはよろしくお願い申し上げます: 国際スポーツ競技大会 無線関係大会支援業務要員募集のご案内 https://reea.or.jp/information/2153/

938 hits

|

CQ出版社からの著作もある三上廉司氏が明治大学理工学部で講師を務めておられる、首記の講義のビデオと資料が下記のURLで公開されていました。デジタル信号処理の実用的な成果の一つである高速フーリエ変換とデジタルフィルタの設計まで、一気に俯瞰できますので興味のある方はご試聴ください。

Youtubeの視聴数が50~200と少ないのはもったいないと思いましたので、ご紹介いたしました。 http://mikami.a.la9.jp/meiji/b3/MEIJI_2019_3.htm ------------------------------------------------------------------- ビデオ 講義の流れ(23'28") ビデオ 関数とベクトルの直交と積分変換(21'28") ビデオ 積分変換から離散フーリエ変換へ (21'14") ビデオ 級数式と係数式(13'12") ビデオ 離散フーリエ変換(38'45") ビデオ 高速フーリエ変換(25'27") ビデオ デジタルフィルタ1~Z変換、線形時不変システム(その1)(21'49") ビデオ デジタルフィルタ2~Z変換、線形時不変システム(その2)(23'25") -------------------------------------------------------------------

836 hits

|

RFワールドNo.35 簡易VNA(ziVNAu) 最新のプログラムやドキュメントのリンク先

●PCアプリ ziVNAu.exe:ver 19.4.24.0 ←新規追加(19.05.03) http://www.rf-world.jp/go/4602/ 上記 URL は RFW No.46 向け機能を追加したものですが、過去の修正や機能追加を全て盛り込んだ、PCアプリの最新バージョンです。 一つ前のバージョン:ver 18.06.30.6 https://www.rf-world.com/x/bbs/c-board.cgi?cmd=one;no=540;id=RFW2#540 ●USBドライバ・ソフトウェア (作成 2017.09.25) http://www.rf-world.jp/bn/RFW35/RFW35V1R2.shtml PCアプリ(ziVNAu.exe) Ver 17.05.28.0 より古いバージョンのとき, 本ドライバは使えません。 ●PICマイコンのファームウェア RFワールド No.35 が発売されてからファームは更新していません。 あえてPICマイコンにファームウェアを上書きするときは、一式ダウンロード Ver. 1.2 に含まれる ziVNAu.X.production.hex を書き込んでください。 ●Windows10 USBドライバのインストール手順書 ○ノーマル:(作成 2018.05.19) https://www.rf-world.com/x/bbs/c-board.cgi?cmd=one;no=512;id=RFW2#512 セキュアブート や BitLocker の設定が無いPC用 ○セキュアブートが有効なPC: 該当するPCが手持ちにないので資料が作成できていません ○BitLockerが設定されているPC:(作成 2019.03.01) https://www.rf-world.com/x/bbs/c-board.cgi?cmd=one;no=627;id=RFW2#627 ●ziVNAu / DZV-1 デバイスを見つける別なやり方 (作成 2019.03.08) https://www.rf-world.com/x/bbs/c-board.cgi?cmd=one;no=631;id=RFW2#631

865 hits

|

お世話になります。

図6.12の減衰(1/2倍、1/4倍)回路をシミュレータで動作確認すると、 「絶対値処理した5ピット(正の値)を6ビットに拡張するときに、5ビットのMSB→6ビットのMSBとして、1/2倍あるいは1/4倍(1ビットあるいは2ビットシフト)して空いた上位ビットは先ほどのMSBで埋める」 という動作だと思うのですが、本文の説明では「負の数を2の補数で表しているとすると、~中略~ 符号ビットであるMSBの値を上に詰めながら桁をずらさないといけない」と説明されています。 絶対値処理された正の数と、2の補数表示の負数のシフト処理との関連がうまくつながりません。このあたりの考え方についてご教示をお願いいたします。  【648_図6_12の減衰回路.png : 27.3KB】

739 hits

Hiroyuki Naito 様

ご質問ありがとうございます. p.73では「絶対値処理回路」と「1/2回路,1/4回路」について,入力ビット数を図6.12の6ビットとは異なる5ビットで説明しています.その旨,本文中にも記述してあります.これは説明に用いる回路図のサイズを小さくしたかったからです. このページでは本特集をパラパラと眺めた人が ●絶対値処理回路 ●1/2回路,1/4回路 というところだけ気になって途中から読んだとしても誤解が無いように,汎用的な回路の説明にしています.これはどういう事かと言うと,「絶対値処理回路」では,入力5ビットに対して,出力は絶対値部分を表現している下4ビットを示している点,「1/2回路,1/4回路」では,負の値を考慮した回路としている点です.一方,図6.12ではこの回路全体が持つ事情があり,それが理解を妨げたのだと思われます. 図6.12では,「1/2回路,1/4回路」は絶対値回路の出力を受け取るので,負の値を考慮する必要はありません.MSBは常に"0"ですから,それを考慮すればセレクタに用いる論理素子を多数削除することができます.FPGAやCPLDではこうした無駄は容易に取り除けます.根元の端子を"L"に落とせば,最適化で削除されます.掲載した回路がそうなっていない理由は,教材として作ったからです.回路図を見て機能がわかるようにしたかったのです. 図6.12の「絶対値処理回路」はビットを増やしただけなのですが,その出力の取り出し方については説明不足でした.ここは,出力を取り出すときに「1/2」の値を取り出しています. 図6.13でいうとY1, Y2, Y3とC4(キャリー出力)に相当する部分を用いています.C4は符号に相当するビットですが,絶対値を得ているので常に"0"です.正確に言うと負の最大値が入ったときのみ"1"が立ちますが,入力となる周波数検波波形は図6.10のように,負の最大値まで振れません. 以上のことから,図6.12で右上の74HC283の1番ピンは常に"0"なので,その先で沢山枝分かれしているラインはすべて"0"を流しているだけです.上記1番ピンにつなぐ代わりにGNDに落としても構いませんし,経路を辿って論理素子を削除して行っても構いません. 図6.12のセレクタは2ビットの入力(TIMSEL1,TIMSEL2)で,0, 1/4, 1/2, 1 という倍率を切り替えますが,先ほど述べたようにセレクタの手前で1/2で取り出していますから,結果的に(TIMSEL1,TIMSEL2)で,0, 1/8, 1/4, 1/2 という倍率を切り替えています.このことはp.77の左下に記されています. 以上,ご質問の直接的なお答えではなく,前提や付帯条件を説明させていただきました.これを考慮して読んで頂ければ矛盾は無いと考えておりますがいかがでしょうか.

848 hits

訂正

誤:負の最大値 正:負の値で振幅最大というつもりでした.最小値ですね. 失礼しました.

843 hits

|

お世話になります。

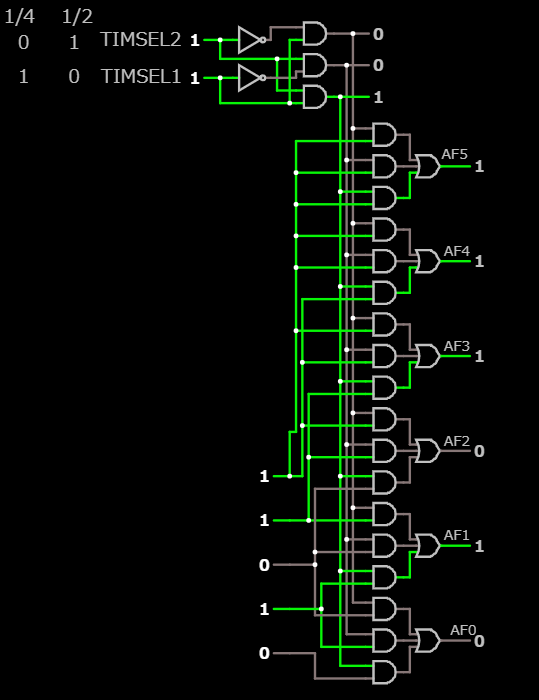

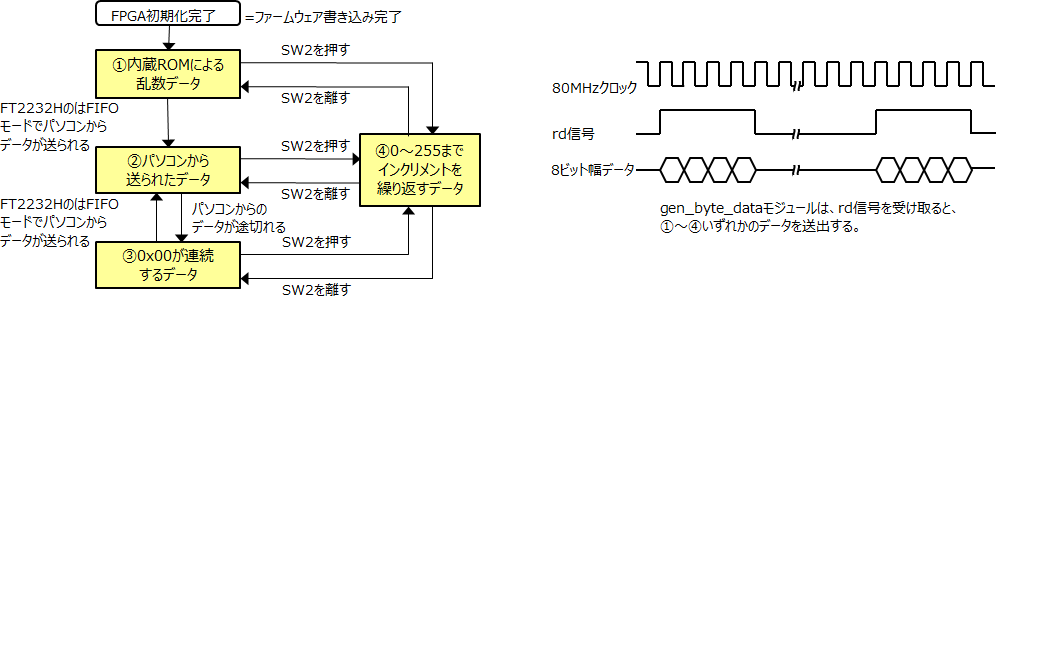

再度細かい所で恐縮ですが、図6.5の以下の2点をご確認ください。 (1)説明文のモジュール名が、三つともgen_data_byteになっています。本文のようにgen_byte_dataが正しいと思われます。 (2)8ビットデータとなっているのに、80MHzクロックが6ヶし描かれていません。8ヶ必要ではないでしょうか。 以上、よろしくお願いいたします。

708 hits

Hiroyuki Naitoさん,

小誌ご愛読ありがとうございます. 確認したところご指摘のようにモジュール名が間違っておりました. 不手際をお詫び申し上げます. この図のクロック数に関しては筆者の森榮様から補足説明を いただいております. ---ここから 誌面掲載の図の、rd信号の周期(間に挟まっている80MHzクロックの数)は、あくまでも、イメージでございます。「rd信号をもとにデータを更新する」という趣旨をご理解いただくことを意図しておりました。rd信号の間隔までを正確に描いているものではございません。 誤解を招くような、図解となり、申し訳ありません。 (rd信号の周期は、等間隔ではなく、シンボルレートに基づいた不規則な周期です。詳細は、gen_base_bandモジュールのソースコードを参照ください) ---ここまで 合わせて下記の訂正をご参照いただきたいと存じます: http://www.rf-world.jp/bn/RFW41/RFW41ERR.shtml ▼Hiroyuki Naitoさん: >お世話になります。 > >再度細かい所で恐縮ですが、図6.5の以下の2点をご確認ください。 > >(1)説明文のモジュール名が、三つともgen_data_byteになっています。本文のようにgen_byte_dataが正しいと思われます。 > >(2)8ビットデータとなっているのに、80MHzクロックが6ヶし描かれていません。8ヶ必要ではないでしょうか。 > >以上、よろしくお願いいたします。

764 hits

▼editorさん:

お世話になります。ご回答ありがとうございました。 > 誌面掲載の図の、rd信号の周期(間に挟まっている80MHzクロックの数)は、あくまでも、イメージでございます。「rd信号をもとにデータを更新する」という趣旨をご理解いただくことを意図しておりました。rd信号の間隔までを正確に描いているものではございません。 > 誤解を招くような、図解となり、申し訳ありません。 >(rd信号の周期は、等間隔ではなく、シンボルレートに基づいた不規則な周期です。詳細は、gen_base_bandモジュールのソースコードを参照ください) gen_base_bandとgen_byte_dataモジュールのソースコードから、図6.5のタイムチャートを書いてみました。 rd信号が4クロックの間1となっている間に、8ビットx4 = 32ビットの1シンボル分のデータを受信していると思われましたが、間違っているところはないでしょうか。

821 hits

書き込みありがとうございます.

▼Hiroyuki Naitoさん: >rd信号が4クロックの間1となっている間に、8ビットx4 = 32ビットの1シンボル分のデータを受信していると思われましたが、間違っているところはないでしょうか。 筆者の森榮様からのご回答を転記いたします. 「 仰るとおり、rd信号が4発分で32ビット(1シンボル)のデータを受信しています。 添付のxlsxファイルが、こちらの環境では正しく表示されていないようです。 SignalTapIIもしくはシミュレータを使いこなせる方でしたら、容易にタイミングチャートの 検証が出来る内容ですので、読者様の作図されたタイミングチャートの確認は、 サポート対象外とさせていただければと思います。 」 以上でございます.

891 hits

▼editorさん:

お世話になります。ご回答ありがとうございました。 >仰るとおり、rd信号が4発分で32ビット(1シンボル)のデータを受信しています。 >添付のxlsxファイルが、こちらの環境では正しく表示されていないようです。 >SignalTapIIもしくはシミュレータを使いこなせる方でしたら、容易にタイミングチャートの >検証が出来る内容ですので、読者様の作図されたタイミングチャートの確認は、 >サポート対象外とさせていただければと思います。 サポート対象外の件は了解いたしました。まだQuartusの環境がV13.0なのでコンパイルできずにSignalTapIIが使えませんでした。コメントはいただけなくてもよろしいのですが、タイムチャートをpng形式で保存したものを添付いたします。  【647_図6_4~5送信データ切替とgen_byte_dataモジュールの動作.png : 28.8KB】

972 hits

|

この度は小誌「RFワールド」のアンケートにご協力いただきありがとうございました.

抽選の結果,下記10名の方が当選されましたので,図書カード(1,000円相当)をお送りします. 今後とも小誌「RFワールド」ご愛読のほどよろしくお願い申し上げます. ---敬称略--- 鎌田 隆(尼崎市) 佐*浩*(大分市) *井*一(相模原市) 井*拓*(八王子市) 川村雅則(関市) 永瀬力也(東久留米市) 小**夫(豊橋市) 多田 浩(枚方市) *本祥*(流山市) 大*原*雄(武蔵野市) ---敬称略--- ご希望によりご芳名の一部を伏せ字にさせていただきました.

764 hits

|

お世話になります。

首記のリストからtrigger信号の動作が抜けているようですので、ご確認ください。ダウンロードしたTimerCounter.vのソースコードには、trigger信号の動作が最後に記述されていました。

668 hits

▼Hiroyuki Naitoさん:

>お世話になります。 > >首記のリストからtrigger信号の動作が抜けているようですので、ご確認ください。ダウンロードしたTimerCounter.vのソースコードには、trigger信号の動作が最後に記述されていました。 お世話になります。 誌面のリスト6-1では、カウンターの動作のみに注目いただくため、 trigger(これはデバッグ目的です)は、あえて記述しないでおきました。 一方、公開のソースコードには、triggerも含めて記述されています。 混乱をまねくような誌面掲載となり申し訳ありません。

771 hits

|

お世話になります。

少し細かいことの質問で恐縮ですが、以下の2点についてご確認をお願いいたします。 (1)図6.3.1の右上のDDROUTモジュールに対する下記の説明文は、uart_rxに対する説明と思われます。 「UARTからコマンドを受け取ってレジスタ設定のデータを出力するモジュール」 (2)p55の右側で、「例えばアドレス0x04に0x80と書き込みたいときはUARTへR0408(RET)です」となっていますが、「R0480」の間違いでしょうか。

589 hits

Hiroyuki Naitoさん,

小誌ご愛読ならびにご指摘ありがとうございます. http://www.rf-world.jp/bn/RFW41/RFW41ERR.shtml ▼Hiroyuki Naitoさん: >(1)図6.3.1の右上のDDROUTモジュールに対する下記の説明文は、uart_rxに対する説明と思われます。 筆者の森榮様に確認したところ説明文が不適切でした. 下記のように修正いたします: I信号とQ信号をマージして,14ビットのバス配線(DDR)に変換するモジュール >(2)p55の右側で、「例えばアドレス0x04に0x80と書き込みたいときはUARTへR0408(RET)です」となっていますが、「R0480」の間違いでしょうか。 ご指摘の通り,正しくはR0480でございます. 重ね々ね不手際をお詫び申し上げます. 下記の訂正も合わせてご参照いただきたいと存じます: http://www.rf-world.jp/bn/RFW41/RFW41ERR.shtml 以上,よろしくお願い申し上げます.

615 hits

|

RFワールドNo.44に記載したURLからLive SDR Environmentへのリンクが削除されています。

https://wiki.gnuradio.org/index.php/GNU_Radio_Live_SDR_Environment ”Distribution of the GNU Radio Live SDR is currently retired. We are looking into creating new images based on newer releases. ”と記されているので、内容をアップデートするため現バージョンへのリンクを削除したようです。 現バージョンは下記からダウンロードできます: http://eu2-dist.gnuradio.org/ubuntu-16.04.2-desktop-amd64-gnuradio-3.7.11.iso 下記は旧バージョンを含む一覧です: http://eu2-dist.gnuradio.org/ 以上

1,286 hits

|

お世話になります。

首記の前処理を示す、 x(t) = |||Φ(t) - Φ(t-Ts)| - π/2| - π/4| …(6.8) を図にしてみました。遅延検波波形Φ(t)-Φ(t-Ts)が0~π/4の範囲に「折り畳まれて」いく様子が分かると思います。 絶対値を取る処理は、p73の説明にあるように負の数の場合はもう一度2の補数を取る操作になります。

600 hits

|

お世話になります。

6章の遅延検波回路では、6ビットに量子化された位相Φ(t)-Φ(t-Ts)の演算をおこなっていますが、少しずっと引っかかっていたことを質問させていただきます。 p57ではフリーランカウンタの「カウント値としてはQ0~Q3の反転値を使い、時間とともに数値が減るようにしています」とあります。しかしQ0~Q3の非反転値を使って時間とともにカウント値が増えるようにしても、量子化された位相の減算にはとくに問題はないと思われます。時間とともに減るカウント値を利用することには何か理由があったのでしょうか。

562 hits

▼Hiroyuki Naitoさん:

Hiroyuki Naito 様 ご質問ありがとうございます. 「時間とともに減るカウント値」の理由ですが,RFW23のp.12にありますように,掲載した回路が教材として作られたものだからです. 教材として考えていたので,瞬時位相もモニタすることを想定しています.その際位相の極性が定義通りの方が説明しやすいので「時間とともに減るカウント値」を採用しました. >お世話になります。 > >6章の遅延検波回路では、6ビットに量子化された位相Φ(t)-Φ(t-Ts)の演算をおこなっていますが、少しずっと引っかかっていたことを質問させていただきます。 > >p57ではフリーランカウンタの「カウント値としてはQ0~Q3の反転値を使い、時間とともに数値が減るようにしています」とあります。しかしQ0~Q3の非反転値を使って時間とともにカウント値が増えるようにしても、量子化された位相の減算にはとくに問題はないと思われます。時間とともに減るカウント値を利用することには何か理由があったのでしょうか。

627 hits

|

Windows10 は, 大型アップデートすると ziVNAu / DZV-1 ドライバが認識しなくなります. USBドライバの再インストールが必要ですが, いつものやり方だと Windows上からデバイス(ziVNAu / DZV-1)が見つからない時があります.

このような時, 添付PDFのやり方を試してください.

731 hits

|

お世話になります。

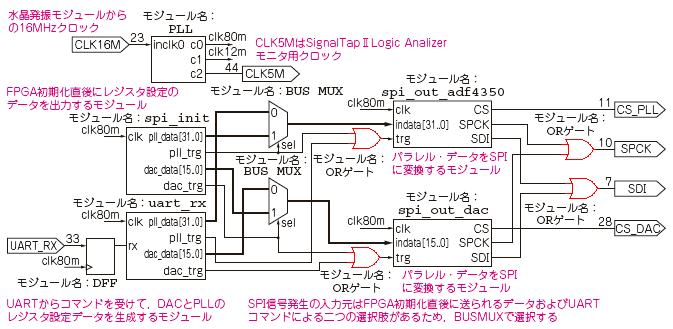

首記の図には四つの「モジュール名:ORゲート」がありますが、記号はANDが使われています。bdfファイルではOR記号が使われていましたので間違いだと思われますが、ご確認ください。

567 hits

639 hits

|

RFワールドNo.35で紹介の簡易VNA ziVNAu で, BitLockerの回復キーを必要とする場合の USBドライバのインストール手順です.

私が購入したPC(Inspiron 13 5000シリーズ, DELL製) は, BIOSでセキュアブートを無効にしても, USBドライバのインストール操作中に BitLockerの回復キーが必要になりました. しかし, 画面のメッセージの通りに操作をして無事にインストール成功しました. その操作手順のご紹介になります. BIOSのセキュアブートは有効に戻してから添付する PDF の手順を実施しました.

819 hits

|

649 hits

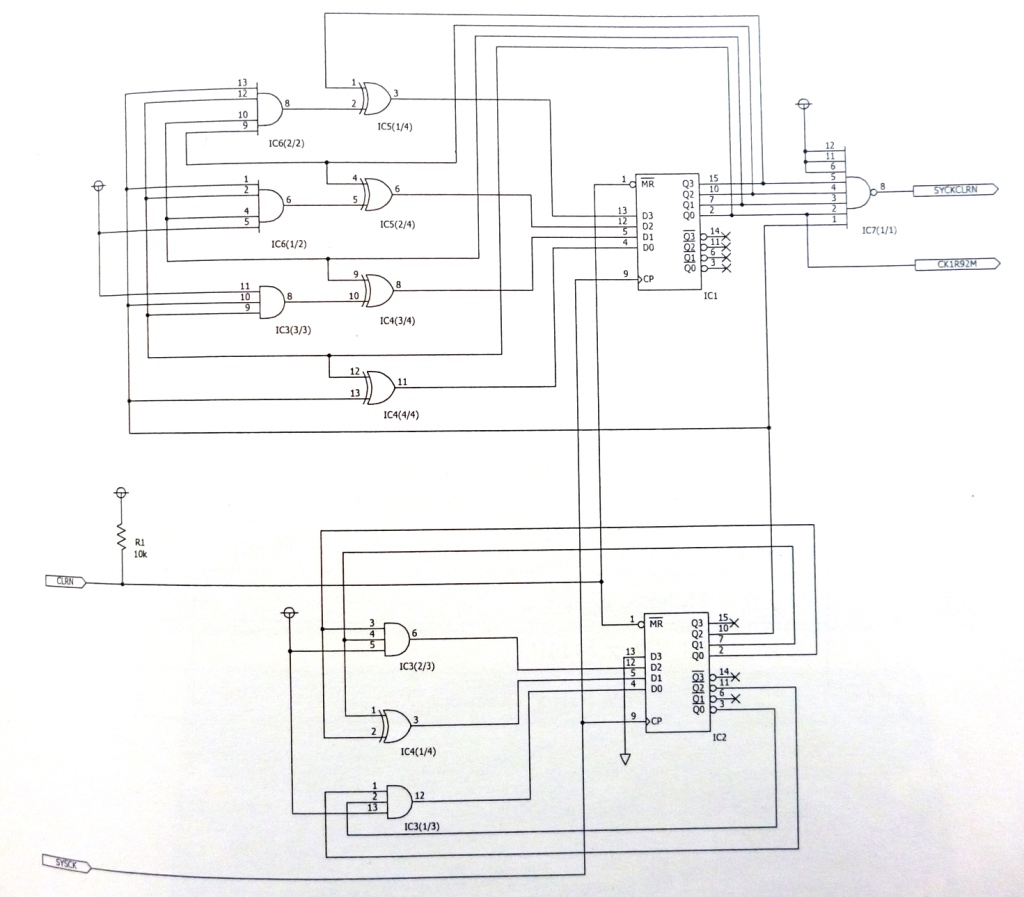

Hiroyuki Naitoさん

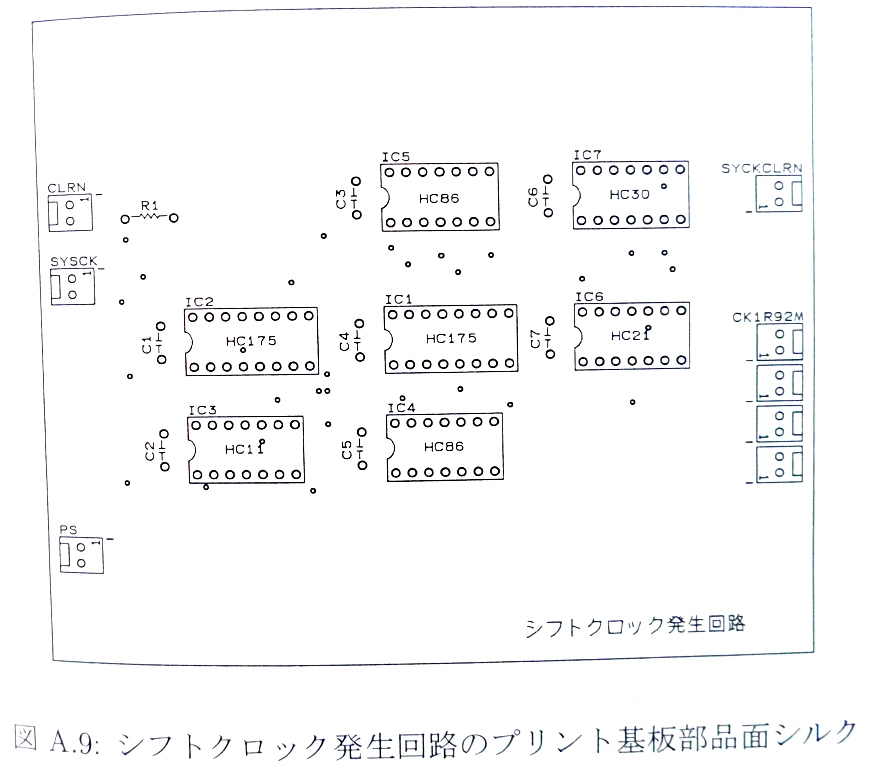

小誌「RFワールド」ご愛読ならびに書き込みありがとうございます. ▼Hiroyuki Naitoさん: >図6.4の~(SYNC CLR)の信号の極性は間違っていないでしょうか。 筆者の小池先生に確認していただいたところ図が間違っているようでございます. 小池先生は期末試験の採点などでご多忙とのことなので,ご回答を下記に転記いたします. ---ここから ご質問の内容は,内藤様のご指摘の通りで,SYNC_CLRバーなのに反転し忘れていたようです. バーを取れば合いますが,そのような信号は回路上にはないので,波形を上下反転した正誤表を出す必要がありそうです. 上記の通りだとは思っていますが,何か見落としがあるかもしれず,じっくり考えたいのですが,現状それができません. 考えるより,実機があるので波形を見ておこうということで,添付ファイルのように確認いたしました. 例の学生が作った復調器の卒業研究論文の回路図と基板のシルク図,プローブをあてた基板の写真等を載せています. 卒業研究論文の回路図はNo23の図6.3と同じものであることが確認できると思います. IC7の8番ピンがSYNC_CLRバー,比較のためIC2の2番ピンのQ0にもプローブをあて,取り込んだ画像が Q0-nSYNC_CLR.gif です. CH1がQ0,CH2がSYNC_CLRバーです.ご指摘の通り反転した波形です. クリアは一瞬なのでほとんど"H"で時折"L"という画像の姿が正しいということになります. No23の図6.4のSYNC_CLRをつないだら,カウンタがクリアされっぱなしになってしまいます. ---ここまで  【617_Q0-nSYNC_CLR.gif : 95.8KB】 【617_システム.JPG : 251.3KB】 【617_プリント基板.JPG : 220.2KB】  【617_回路図.jpg : 222.1KB】  【617_部品配置.jpg : 166.6KB】

702 hits

▼editorさん、小池先生:

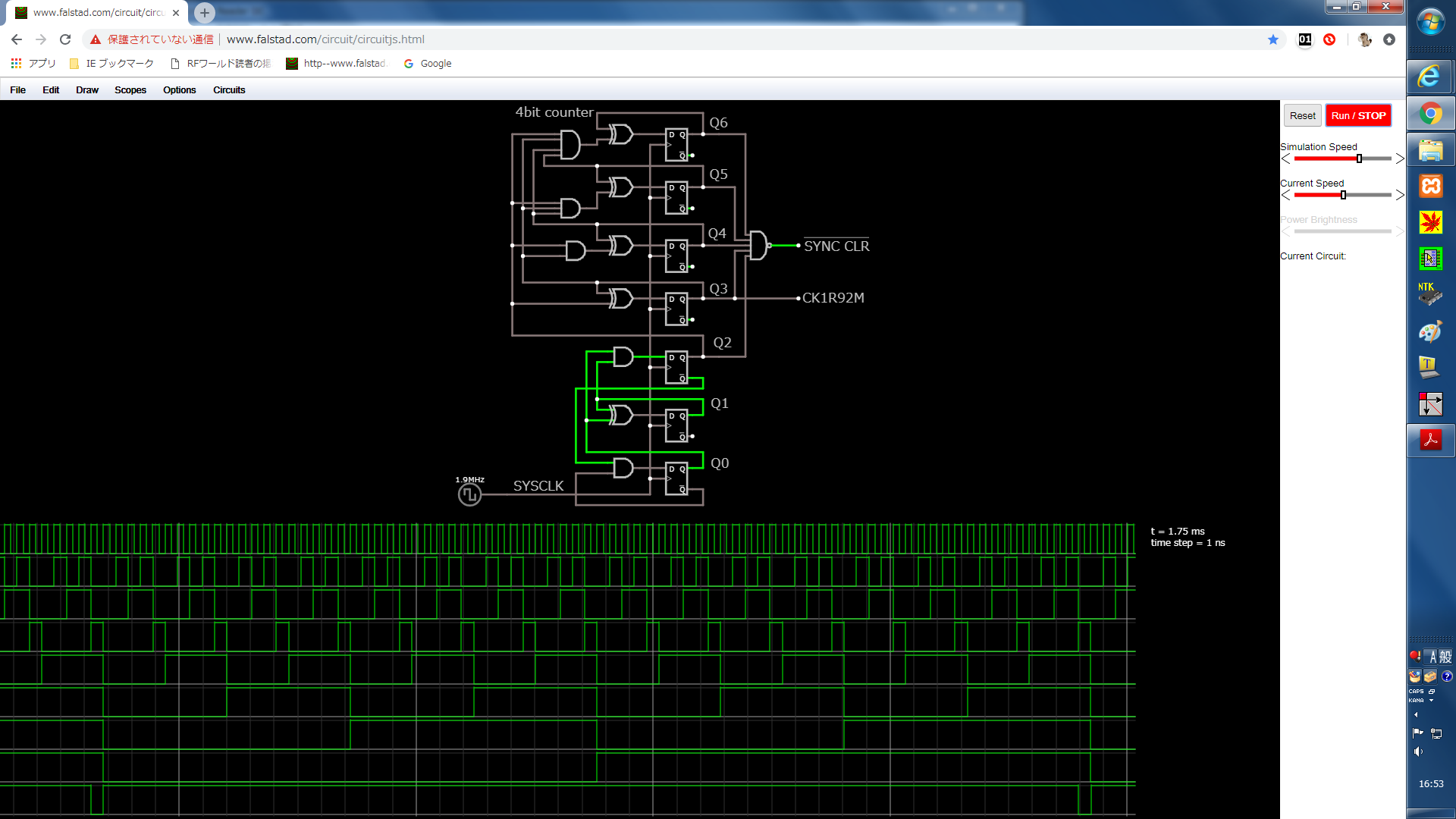

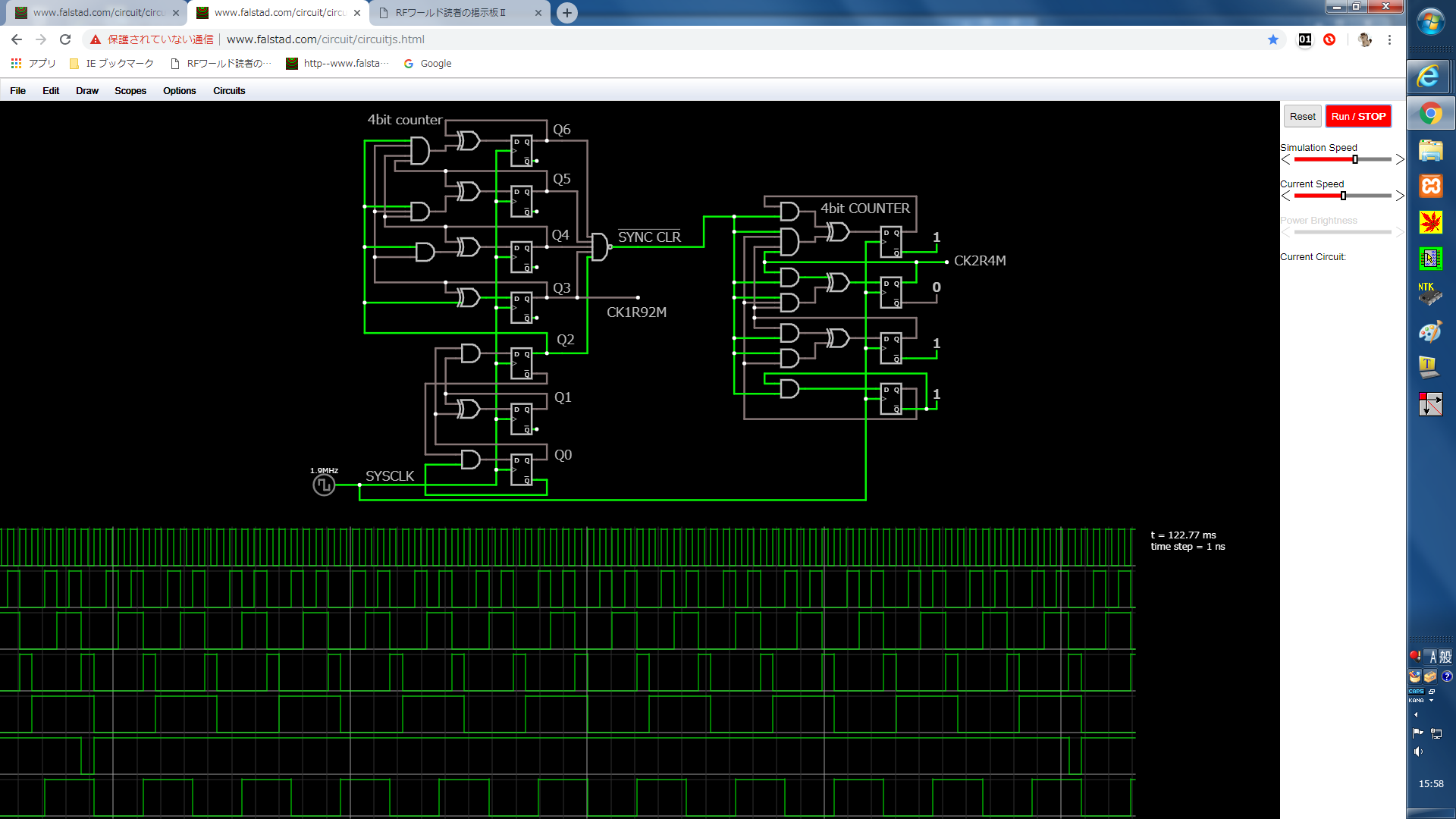

いつも丁寧なご回答をありがとうございます。 図6.3のシフトクロック回路の~(SYNC CLR)信号を、図5.14の4bitフリーランカウンタの~(SYNC CLR)に接続して、図6.5の二つのシフトクロック:CK1R92MとCK2R4Mの立上りエッジが一致しないことを確認できました。 添付のタイムチャートの下から3番目…CK1R92M 添付のタイムチャートの下から2番目…~(SYNC CLR) 添付のタイムチャートの一番下…CK2R4M このような工夫が具体的にどんなメリットをもたらすのかはまだ想像できませんが、二つの信号のタイミングを決して一致させたくない場面はありそうな気はします。  【618_図6_5二つのシフトクロックの立上りエッジ.png : 260.3KB】

778 hits

▼Hiroyuki Naitoさん:

いつも詳細なご検討のご報告,誠にありがとうございます. >このような工夫が具体的にどんなメリットをもたらすのかはまだ想像できませんが、二つの信号のタイミングを決して一致させたくない場面はありそうな気はします。 この2系統のクロックに対する工夫は,実はこの回路ではあまり役に立っていません.これはサンプルレート変換用のクロックです.サンプルレート変換は,RFW23で紹介した回路の前段階に別の検討をしておりましてその名残りとなっています.先に検討していた方式は次のようなものでした. その方法とは,2.4MHzで流れてくる位相情報を変換後の1.92MHzに変換する際,1.92MHzのクロック立ち上がりが,2.4MHzクロック立ち上がり間のどの位置にあるかで,位相の重み付け加算を行うものでした.言葉だとわかりづらいので,添付の図をご覧ください. このm,nの組み合わせを指定しやすくするため,このようなクロック生成方式にしました.2.4MHzと1.92MHzのもとになっている19.2MHzクロックの,80クロック周期の中の状態として指定できるというわけです. この方式は頭の中で考えている間はとても良い方式に思えましたが,実際に作ってみると回路規模の割に性能改善はわずかでした.そこでRFW23のような回路に落ち着いたというわけなのです.  【626_重み付け加算式サンプルレート変換.gif : 45.1KB】

840 hits

|

お世話になります。

いま図6.6と図6.8の首記のシミュレーション回路を、検証するための入力信号の準備に悩みながら作成していましたら、図6.6の7ビットあるべき出力が6ビット(Y0がオープンになっている)しかないことに気づきましたのでご確認ください。

550 hits

Hiroyuki Naitoさん、小誌「RFワールド」ご愛読ならびに書き込みありがとうございます。

▼Hiroyuki Naitoさん: >いま図6.6と図6.8の首記のシミュレーション回路を、検証するための入力信号の準備に悩みながら作成していましたら、図6.6の7ビットあるべき出力が6ビット(Y0がオープンになっている)しかないことに気づきましたのでご確認ください。 小池先生からのご回答を転記いたします。 ---ここから ここで紹介した回路では図6.6の出力はAVG7のY6~Y1しか取り出していません.その為Y0はオープンとしています. ディジタル復調器としては,この遅延検波出力はY6,Y5しか使いませんので,Y4~Y1も本来は必要ありません. Y6,Y5はDP5,DP4を経由して図6.21のデータ識別回路のXin, Yinに渡し,ディジタルデータに変換します.(図6.25もご参照ください) それではなぜ,Y6~Y1を出力しているかと言うと,遅延検波波形をモニターするためです. モニター出力は遅延検波出力をD/A変換することで得るのですが,当初そのDACにビデオ用の6bit DAC ICを用いていました. ところがこのICが執筆時点では入手できないものだったことがわかり,図6.23のR-2RラダーのDACに置き換えました. R-2Rラダーなら7ビットにしても良かったのですが,この回路はタイミング再生回路の出力モニターにも使うので,そのビット数6に合わせて共通化しました. 以上のような経緯でY0はNCとなっています. ---ここまで 以上です。

595 hits

|

お世話になります。

53頁の図6_2(添付参照)のサブキャリアのI波形を生成するのに、サブキャリアのCOSとSIN波形がなぜ必要なのかすぐにはピンときませんでしたが、67頁のベースバンドI波形の式(6.1)を見つけて以下のように解釈しました。 I(t)=cos{2π(f2)t+(π/2)N} …(6.1) f2はサブキャリア(0~15)のいずれかの周波数。 NはQPSK変調の2ビット入力データ(0~3の整数)。 N=0の場合 I(t)=cos(2π(f2)t+0) → COS N=1の場合 I(t)=cos(2π(f2)t+90°) →-SIN N=2の場合 I(t)=cos(2π(f2)t+180°)→-COS N=3の場合 I(t)=cos(2π(f2)T+270°)→ SIN となり表6.4と一致しました。サブキャリアのI波形生成は、入力データによって符号付きのCOS、SIN波形を択一していく操作になると思われますが、間違っていないでしょうか。

593 hits

▼Hiroyuki Naitoさん:

>お世話になります。 > >53頁の図6_2(添付参照)のサブキャリアのI波形を生成するのに、サブキャリアのCOSとSIN波形がなぜ必要なのかすぐにはピンときませんでしたが、67頁のベースバンドI波形の式(6.1)を見つけて以下のように解釈しました。 > > I(t)=cos{2π(f2)t+(π/2)N} …(6.1) > > f2はサブキャリア(0~15)のいずれかの周波数。 > NはQPSK変調の2ビット入力データ(0~3の整数)。 > >N=0の場合 I(t)=cos(2π(f2)t+0) → COS >N=1の場合 I(t)=cos(2π(f2)t+90°) →-SIN >N=2の場合 I(t)=cos(2π(f2)t+180°)→-COS >N=3の場合 I(t)=cos(2π(f2)T+270°)→ SIN > >となり表6.4と一致しました。サブキャリアのI波形生成は、入力データによって符号付きのCOS、SIN波形を択一していく操作になると思われますが、間違っていないでしょうか。 お世話になります。 Naito様がおっしゃいますとおり、本記事のQPSKサブキャリアの生成は、 SIN,COSいずれかを選び出して、正符号もしくは負符号をつけることで、 実現しております。FPGAのVerilogソースコードにつきましても、このコンセプトをもとに実装されております。 余談でございますが、16QAM、256QAMなど、変調が複雑になってきますと、 もう少し演算操作が複雑になってきます。 サブキャリア生成の際に、SIN,COSに振幅の重みを持たせて、足し合わせる必要があります。

630 hits

|

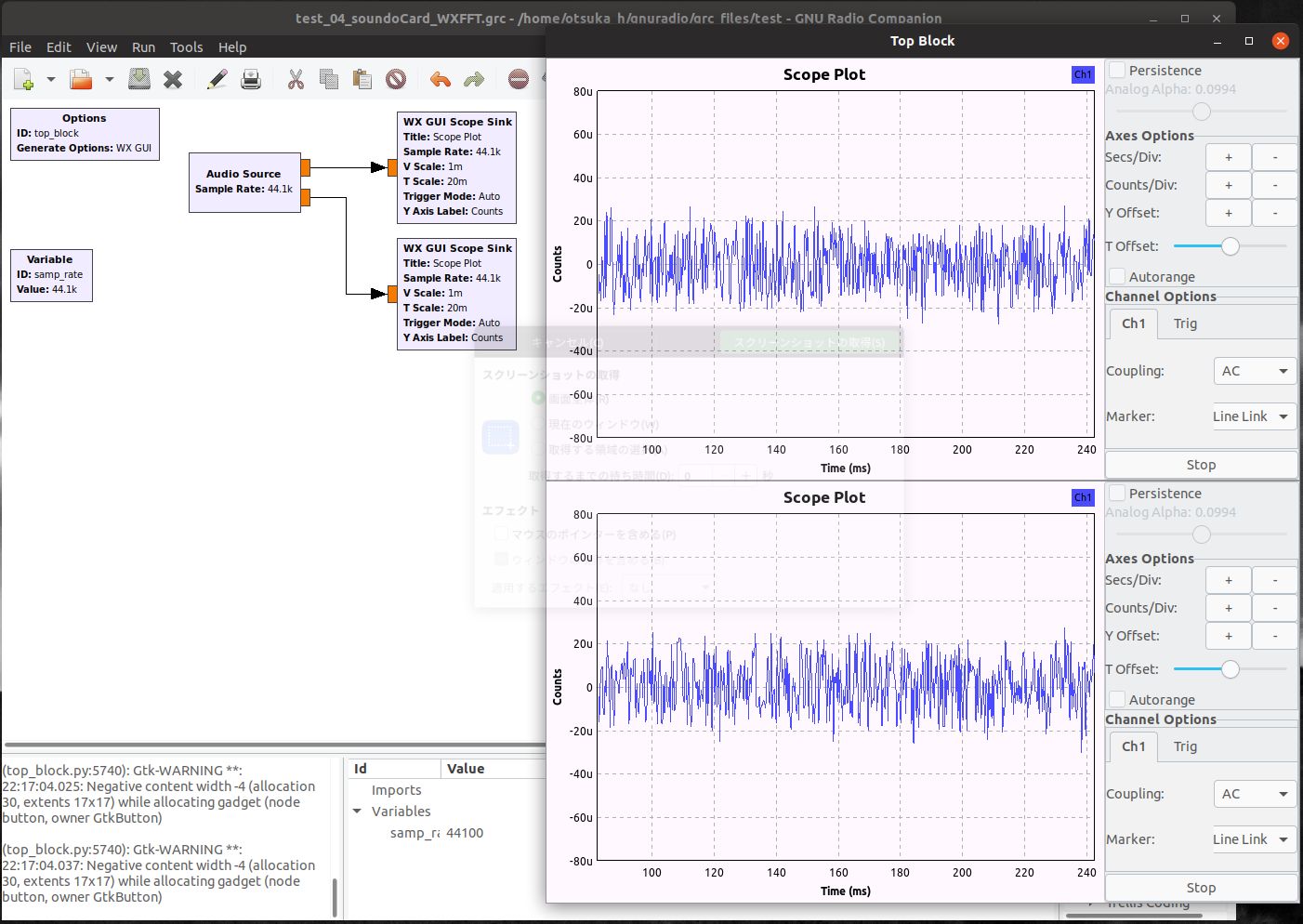

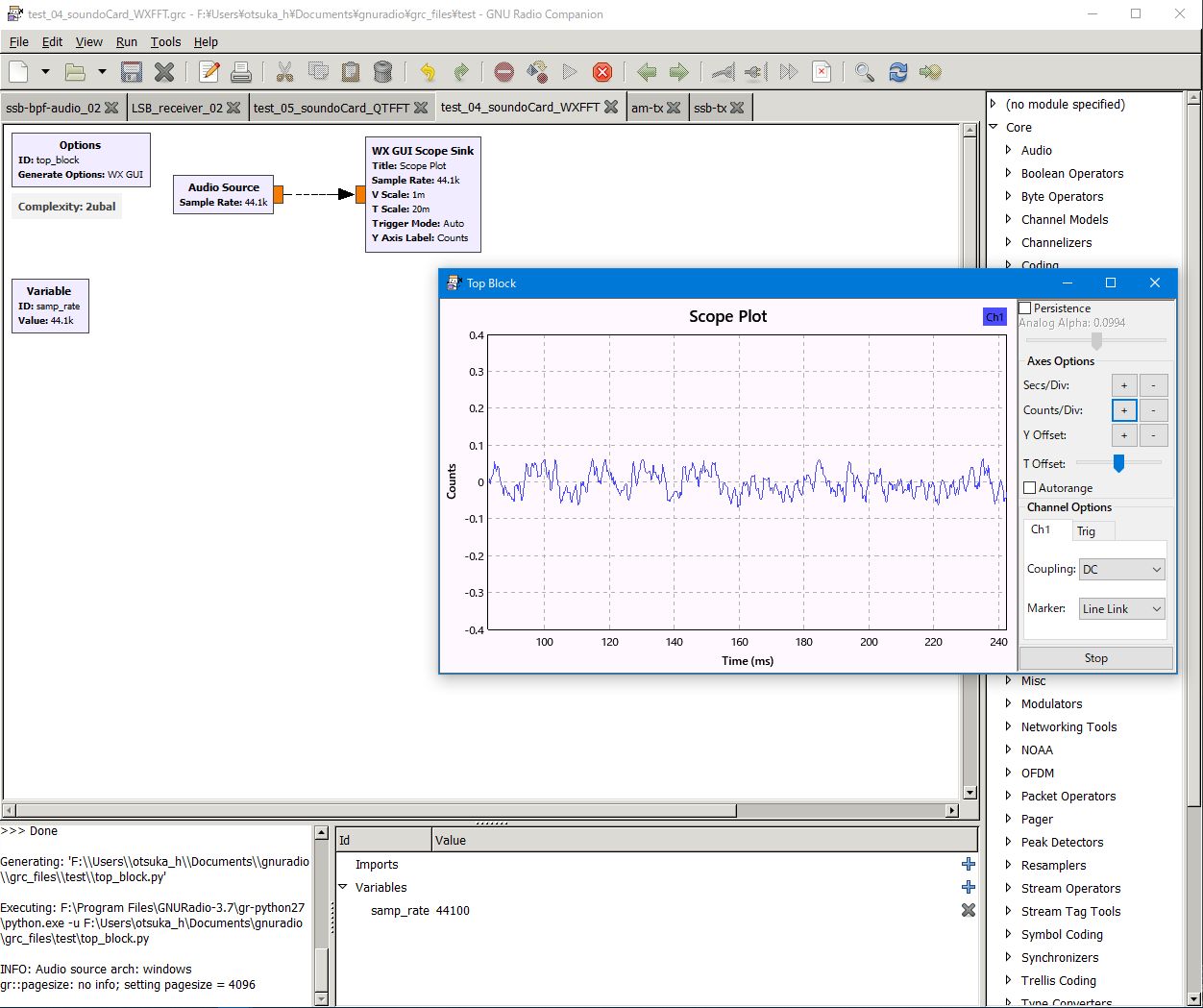

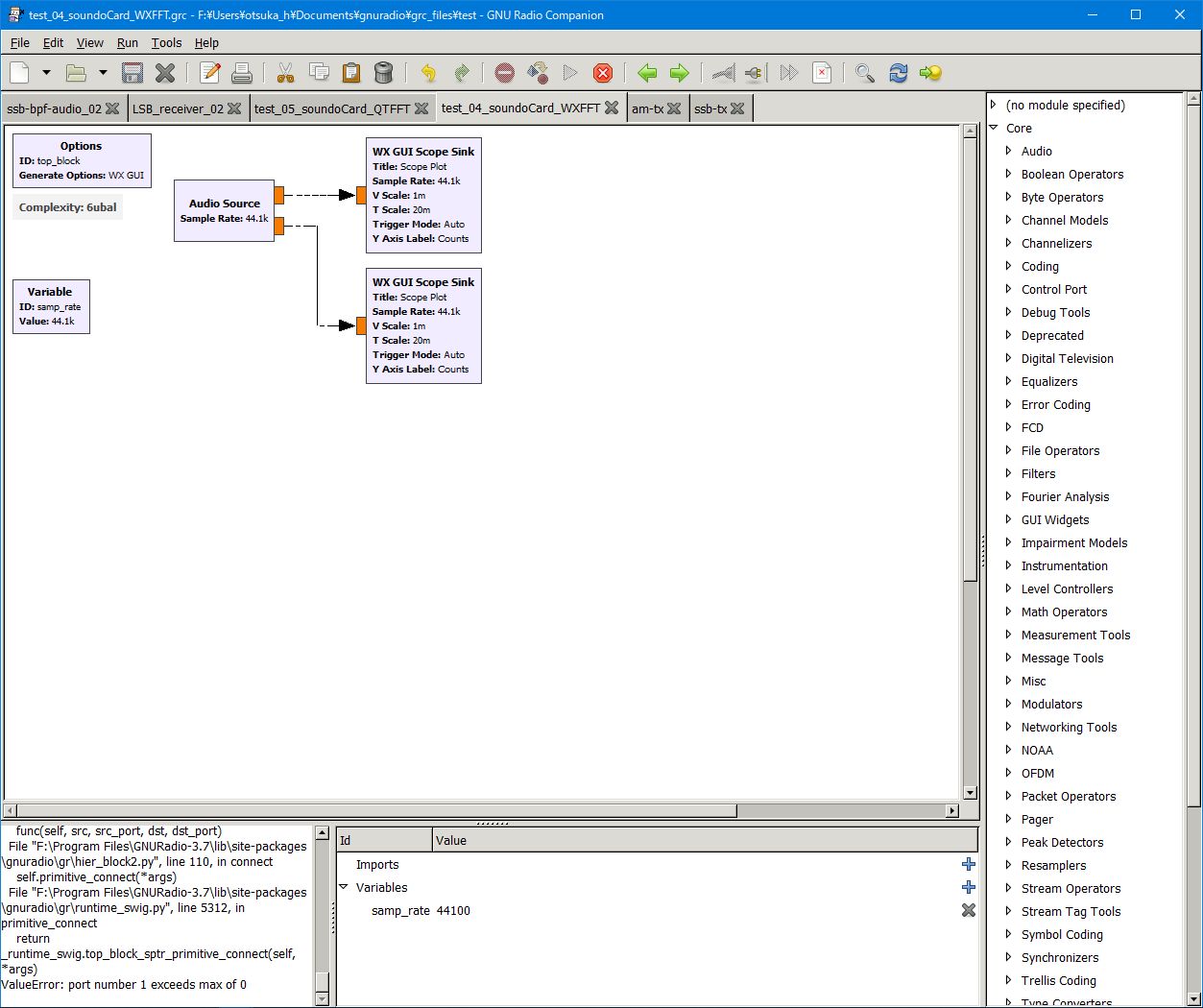

Windows版GNU Radio CompanionのAudioSourceで困っています。

Linux版ではAudioSource出力2chで問題なく動作しているフローです。 添付画像の190203_01_AudioSource2chOnLinux.jpg Windows版のAudioSource出力1chでは問題なく動作しています。 添付画像の190203_02_AudioSource1chOnWindows.jpg Windows版のAudioSource出力2chではエラーで動作しません。 添付画像の190203_03_AudioSource2chOnWindows.jpg 何か解決策をご存じでしたら、ご教授お願いいたします。  【611_190203_01_AudioSource2chOnLinux.jpg : 189.7KB】  【611_190203_02_AudioSource1chOnWindows.jpg : 161.0KB】  【611_190203_03_AudioSource2chOnWindows.jpg : 148.0KB】

729 hits

横から失礼いたします.

私は初心者なので的を外しているかもしれませんが, コメントです. ▼Takaさん: >Windows版のAudioSource出力2chではエラーで動作しません。 > 添付画像の190203_03_AudioSource2chOnWindows.jpg 動作しないフローダイヤグラムではSourceからSinkへの 接続線がsolid lineでなく,dotted lineになっているように 見えますが,いかがでしょうか? 左下ペーンのメッセージにどこがエラーになっているかが表示されているので,まずはそこから追っていくと原因がわかるかもしれません. また,.grcで生成されたPythonスクリプトがあると思います.Linuxで正常に動作するスクリプトと,Windowsで動作しないスクリプトを比較してみるのはいかがでしょうか? -…- 基本的にGNU radioはLinuxベースで開発が行われているので,Windowsとの互換性が十分に配慮されているとはいいがたいようです. Linuxのライブラリにはファイル名の大文字小文字で機能が異なるものがあったりして,Windowsではそれを区別できないので,コンパイルに失敗していることがあります. また連続時間で動作するはずのスクリプトなのに,Windows上で動作させると周期的に瞬断するような症状がつきまとうという不具合もあります. なので,(仮想OSではなく)リアルなLinux上で動作させるのが,おすすめのようでございます.

704 hits

▼Joeさん:

コメントありがとうございます。 今日は出掛けていてお返事が遅くなりました。 早速、調べてみましたが、何せ、分らない事ばかりなので時間が掛かります。 今までに分った事は以下の通りです。 1.dotted lineの件 我が家のWindows版の接続線は線の引き方によって点線になったり実線になったりするようです。 他のフローでは、それで問題なく動作している様に見えます。 solid lineとdotted lineでは意味が違うのでしょうか? 2.コンソールのエラーメッセージの件 ValueError: port number 1 exceeds max of 0 となっています。 出力ポート1個なら良いけど、2個は多すぎると言う事なんでしょうかね? あと、エラーが発生しているのはruntime_swig.pyと言うモジュールの中みたいです。 名前から見るとランタイムのライブラリの中でしょうかね? 3.生成されたPythonスクリプトの件 top_block.pyの事でしょうか? Windows版で生成された物と、Linux版で生成された物を、テキストエディタで比較して見ましたが、違う点は以下の2点のみで他は全く同じでした。 ・_icon_pathの値(パス)が違う ・途中の空白行が1行と2行の違いがある所がある 今のところ、ざっと、こんな所です。 ライブラリの中見るのは、これからやってみようかと思ってますが、私で分るかどうかと言うのが心配です。 GNU radioがLinuxベースで開発が行われているのは理解していますが、Windows版が正式にリリースされているので、Windowsで育ってきた私としては、Windows版が使えるのならWindows版でやりたい気持ちです。

824 hits

▼Takaさん:

>1.dotted lineの件 > 我が家のWindows版の接続線は線の引き方によって点線になったり実線になったりするようです。 動作がおかしいようですね.接続線は必ず実線(solid line)のはずです. > 他のフローでは、それで問題なく動作している様に見えます。 > solid lineとdotted lineでは意味が違うのでしょうか? (根拠を示して断言はできないのですが)ネットで調べた範囲だと, dotted lineとかdashed lineと呼ばれるものはmessage passingを表すためのもので接続線とは違うようです. >2.コンソールのエラーメッセージの件 > ValueError: port number 1 exceeds max of 0 > となっています。 出力ポート1個なら良いけど、2個は多すぎると言う事なんでしょうかね? ポート番号1は最大値0を超えているという意味に受け取れます.このエラーメッセージがすでにおかしいように思います. >GNU radioがLinuxベースで開発が行われているのは理解していますが、Windows版が正式にリリースされているので、Windowsで育ってきた私としては、Windows版が使えるのならWindows版でやりたい気持ちです。 残念ながら現時点では,Windows版の完成度は低い状態だと思います.

851 hits

▼Joeさん:

ありがとうございます。 もう少し調べてみます。

924 hits

|

61,488