| ||

|

RFワールド読者の掲示板Ⅱ

無線と高周波に関することを中心に、それ以外の話題も含めて、何でも書き込みOKの掲示板です。初めての方もネチケットを守って、お気軽にご参加下さい(^^)/

<スレッド一覧>

RFワールドNo.51アンケー...[0] / ミスミ「学生ものづくり支...[0] / トラ技2020/ 9月号 Ubunt...[4] / DVD版「アンテナのある風...[8] / [RFW41]復調関連の式とソ...[2] / RFワールドNo.50アンケー...[0] / [RFW31]スペクトル拡散シ...[4] / Xtal発振回路のシミュレー...[0] / Circuit Simulator Apple...[3] / FT8プロトコルの復号・解...[6] / 令和2年度電波利用環境保...[0] / RFワールドNo.41 動作確認...[18] / RFワールド 33 スピードガ...[6] / RFワールド 33 スピードガ...[31] / RFワールド 33 スピードガ...[22] / [ziVNAu]プリアンプのNF...[8] / 朗報!1.8MHz帯と3.5MHz帯...[0] / RFワールド 33 スピードガ...[35] / ziVNAu SAモードの設定[0] / RFワールドNo.41 動作確認[7] /

この度は小誌「RFワールド」のアンケートにご協力いただきありがとうございました.

抽選の結果,下記10名の方が当選されましたので,図書カード(1,000円相当)をお送りします. 今後とも小誌「RFワールド」ご愛読のほどよろしくお願い申し上げます. ---敬称略--- *上*也(東京都八王子市) 村*隆*(兵庫県神戸市) *川 *(埼玉県蕨市) 筑**一(神奈川県相模原市) 川村雅則(岐阜県関市) 河合 剛(東京都杉並区) 片**司(山口県山口市) *本祥*(千葉県流山市) 多田 浩(大阪府枚方市) 磯田亮(熊本県熊本市) ---敬称略--- ご希望によりご芳名の一部を伏せ字にさせていただきました.

712 hits

|

機構部品のECサイトを運営する(株)ミスミのキャンペーンに関するご案内です.

---ここから 将来の製造業を担う学生の皆様を応援すべく、工学系のものづくりに挑戦する学生団体を対象に、1団体5万円相当の当社商品を提供いたします。 提供商品については、当社ECサイト「MISUMI-VONA」にてご注文いただきます。よりよいものづくり活動に少しでもお役立ていただければと思います。 https://www.misumi.co.jp/st-project/entry/ ---ここまで

677 hits

|

トラ技2020/ 9月号 付録DVD では、Ubuntu Linuxを Windows10パソコンでDual Boot動作させる設定が紹介されてます。

かつて、Windows XP/32bit , Windows 7 /64Bit 環境で、Ubuntu 12.x LTS を走らせた経験では、MBR(Master Boot Record)の内容が損傷を受ける場合があり、パソコンが起動不可能になる経験を何回もして、dual boot 起動を断念しました。 その時は、MBR 修復を Windows Safe mode で起動し、 fdisk /MBR コマンドでMBR回復を行いました。 最近のWindows10パソコンの動作状況の情報(マイクロソフト社ユーザフォーラム)では、 ・Windows Updateが、ずーとそのままで終わらない。 ・Windows Update をすると、Dual Boot式パソコンが起動しなくなる。 の現象が報告されています。 編集部さんのパソコン、または、ここをお読み等の読者さんのパソコンでは、Ubuntu (Linux)のインストール後、パソコンが起動しなくなる現象は出ていないでしょうか? 正常な場合も含めて、動作状況または障害状況を教えてください。 あるいは、内蔵HDD/SDDでは無く、外付けHDDへUbintu(Linux)をインストールしたほうが安全でしょうか? よろしくお願いします。

712 hits

▼M2019J1さん:

> トラ技2020/ 9月号 付録DVD では、Ubuntu Linuxを Windows10パソコンでDual Boot動作させる設定が紹介されてます。 トラ技の記事は読んでいませんが,お試し程度で使うのに Linuxとデュアルブートにするのは手間がかかるし, 元に戻せなかったりするリスクを伴うと思います. >あるいは、内蔵HDD/SDDでは無く、外付けHDDへUbintu(Linux)をインストールしたほうが安全でしょうか? どういうPC環境かわかりかねますが,お試し程度ならば 今どきはUSBメモリからブートできるLiveLinux+Persistentファイルシステム がオススメだと思います.Windows環境は一切変更しなくてすみます. Ubuntuはこれに対応しています.16GBぐらいのUSBメモリがあれば 十分でしょう. かつてのLiveLinuxは,CD-ROMなどの書き込めないファイルシステムから 起動していたので,稼働中に変更した設定は,電源をOFFすると すべて消えてしまうので不便でした.しかし,Casperなどの Persistentファイルシステムによって,LiveLinuxといえども 変更が反映されるようになったので,LiveLinuxであることを 意識せずに使うことが出来るようになりました. USBメモリからブートして,RAMディスク上で動作するので, ブートはSSDほど高速ではありませんが,ブートしてしまえば SSDなみに快適ですよ. RFワールド44で紹介されているGnu Radio+GRCは,Ubuntu LiveLinux でも快適に動きます.

770 hits

▼Joeさん:

アドバイスありがとうございます。 >今どきはUSBメモリからブートできるLiveLinux+Persistentファイルシステムがオススメだと思います. USBメモリからブートする方法があるということで、検索してみました。 ISO イメージファイルからライブ USB メモリの作成 (Windows 上で動く Live USB Creator を使用) https://www.kkaneko.jp/tools/linux/lili.html ・・・これでやってみます。 しばらくWindowsXP/7を使っておらず、不便もあるので、そのうちWin10 pc も用意しようと思います。 ありがとうございました。

845 hits

▼M2019J1さん:

>ISO イメージファイルからライブ USB メモリの作成 (Windows 上で動く Live USB Creator を使用) >https://www.kkaneko.jp/tools/linux/lili.html ブータブルUSBメモリはunetbootinを使うのがオススメです. USBメモリにUbuntuをインストールした後の空き領域を何MB割り当てるか, 最大4096MBという設定があるはずです.2000MB~4096MBぐらいあれば十分です. ここで割り当てた領域がPersistentなCasperファイルシステムに使われます. ご参考まで.

916 hits

▼Joeさん:

引用: > ブータブルUSBメモリはunetbootinを使うのがオススメです. USBメモリにUbuntuをインストールした後の空き領域を何MB割り当てるか, 最大4096MBという設定があるはずです. 2000MB~4096MBぐらいあれば十分です. ここで割り当てた領域がPersistentなCasperファイルシステムに使われます. > unetbootin のご紹介ありがとうございます。 Ubuntu install 後の空き容量設定が重要な点、ご教授ありがとうございます。 貴重な情報です。

965 hits

|

よくあるかもしれない質問をこのツリーにまとめます.

900 hits

▼editorさん:

さっそくダウンロードしてインストールしてやってみました。かなり早くなりました。ありがとうございました。ただ画像の全てのページはメモリーにキャッシュされず、前のページに戻ると再読込されるようです。16GB中5.6GBしか使用されませんでした。これほど大きいpdfファイルですと仕方ないですね。色々ありがとうございました。 >▼太陽電池さん: >>上記の件、さっそくのご回答ありがとうございます。パソコンのスペックですが、インテルcore i7 2.5GHzのCPUでメモリーは16GBです。 > 十分高速なスペックと存じます. > >>原因はマイクロソフトのブラウザEdgeのせいかと思います。 > Edgeの内蔵PDFブラウザはファイルを開くのに時間がかかるようです. > >>Adobe社の正式なリーダーをダウンロードしてやってみたいと思います。URLが分かれば教えて頂けるとありがたいです。 > 下記からダウンロードできるはずでございます: >https://get.adobe.com/jp/reader/ > > なお,高解像でなくてもよければ,DVD-ROM内の >extras >というフォルダの中に下記ファイルがございます: >Landscapes-with-Antennas-ac1-compact-OCRed.pdf > > こちらは書籍版を高解像スキャンしたPDFファイルを軽量化し, >さらにOCR処理したものです.圧縮率を高めてあるので画質は >それなりですが,こちらのほうが約85Mバイトと軽量なので, >短時間でオープンできるはずでございます. > >以上,よろしくお願い申し上げます.

1,329 hits

「アンテナのある風景」の写真をQSLカードに利用してよいかどうかの問い合わせです。

(1)「ご利用条件」の「3.本著作物は直接的な収益を生じない非商用に限り使用することができます.」は、QSLカードの原画として利用することは問題ないでしょうか。 (2)利用可能な場合、著作権表示等が必要か、必要な場合はどのような表記するべきかを教えてください。

743 hits

お問い合わせありがとうございます.

QSLカードは非商用と存じますので,ご利用いただけます. その際,小さな文字でもかまわないので下記のような 著作権表示を入れていただけると幸いです. Copyright (C) 1994 Create Crews Co., Ltd. / Copyright (C) 2019 CQ Publishing Co., Ltd. 以上,よろしくお願い申し上げます.

821 hits

返信いただきありがとうございます。

著作権表示をするようにいたします。

886 hits

|

RFワールドNo.41 の復調関連の式と

ソース・コードの関係について質問させて下さい。 90ページの式(8.2)と下記99ページのソース・コード の部分が対応するかと思いますが un_normalized_I_data <= dmulti_1 + dmulti_2; un_normalized_Q_data <= dmulti_3 - dmulti_4; 90ページの式(8.2)と98ページのソース・コード の対応として Isig が result_C Ibase が base_C Qsig が result_S Qbase が base_S の理解で正しいでしょうか? また、91ページの式(8.B)の AI(m) が wdata_C (積算メモリ通過後result_C) AQ(m) が wdata_S (積算メモリ通過後result_S) の理解で正しいでしょうか?

723 hits

ご質問にお答えさせていただきます。

各項目にそれぞれ、お答えさせていただきます。 ▼TKさん: >RFワールドNo.41 の復調関連の式と >ソース・コードの関係について質問させて下さい。 > >90ページの式(8.2)と下記99ページのソース・コード >の部分が対応するかと思いますが >un_normalized_I_data <= dmulti_1 + dmulti_2; >un_normalized_Q_data <= dmulti_3 - dmulti_4; > >90ページの式(8.2)と98ページのソース・コード >の対応として >Isig が result_C >Ibase が base_C >Qsig が result_S >Qbase が base_S >の理解で正しいでしょうか? 掲示板に書いてくださったとおりで、認識相違ございこsません。 I→コサイン Q→サイン と読み替えてくださればと思います。 >また、91ページの式(8.B)の >AI(m) が wdata_C (積算メモリ通過後result_C) >AQ(m) が wdata_S (積算メモリ通過後result_S) >の理解で正しいでしょうか? コラム内の式8.Bとソースコード内での対応は、おおむね相違ございません。 ソースコード内の、wdata_C wdata_S は、積算途中の値ですので、適切なタイミングでラッチしますと、AI(m)=wdata_C AQ(m)=wdata_Sとなります。

760 hits

回答頂きまして、ありがとうございます。

こちらの認識通りで安心しました。

796 hits

|

この度は小誌「RFワールド」のアンケートにご協力いただきありがとうございました.

抽選の結果,下記10名の方が当選されましたので,図書カード(1,000円相当)をお送りします. 今後とも小誌「RFワールド」ご愛読のほどよろしくお願い申し上げます. ---敬称略--- 筑**一(神奈川県相模原市) 井*拓*(東京都八王子市) 吉**一(宮城県名取市) 佐*浩*(大分県大分市) 河合 剛(東京都杉並区) 片山栄司(山口県山口市) *田隆*(兵庫県神戸市) 矢**一(神奈川県愛甲郡) 川村雅則(岐阜県関市) 多田 浩(大阪府枚方市) ---敬称略--- ご希望によりご芳名の一部を伏せ字にさせていただきました.

678 hits

|

首記のプログラム:sim2_ss.mをGNU octaveでシミュレーションするとBERの値が

正常に出ません。いろいろやって結構悩みましたが、bpskを復調する関数である MybpskDem.mの、 rData(rSig<0)=0; が原因だとわかりました。rSigは複素数ですが、MatlabやFreematでは自動的に 実部を取り出して比較してくれます。しかしoctaveでは実部が負数だと比較判定 の真偽(1/0)が逆に出力されます。下記のように修正して正常に動作するように なりました。 rData(real(rSig)<0)=0;

751 hits

Hiroyuki Naitoさん,小誌「RFワールド」ご愛読ならびに書き込みありがとうございます.

なかなかレスがつかないようですが,いつも興味深く拝見させていただいております. ▼Hiroyuki Naitoさん: >が原因だとわかりました。rSigは複素数ですが、MatlabやFreematでは自動的に >実部を取り出して比較してくれます。しかしoctaveでは実部が負数だと比較判定 >の真偽(1/0)が逆に出力されます。下記のように修正して正常に動作するように >なりました。 >rData(real(rSig)<0)=0; ご質問ではないのようなので,GNU Octaveで動かした事例として参考にさせていただきます.

768 hits

図7.8において、下記は誤植と思われますのでご確認をお願いいたします。

(1) 第2項の係数:(-1) → (1) (2) 第1~3項のeの指数:正→負

817 hits

Hiroyuki Naitoさん,小誌「RFワールド」ご愛読ありがとうございます.

▼Hiroyuki Naitoさん: >図7.8において、下記は誤植と思われますのでご確認をお願いいたします。 >(1) 第2項の係数:(-1) → (1) >(2) 第1~3項のeの指数:正→負 原稿と照合したところ,ご指摘の通りでございます. 図7.8の第1項~第3項は,p.62の式(7.2)と一致しているべきです. 私の校正ミスでございます.不手際をお詫び申し上げます. 本件,下記のとおり訂正を告知いたしました: https://www.rf-world.jp/bn/RFW31/RFW31ERR.shtml 今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申しあげます.

860 hits

sim3_ofdm.mで使われているMYvec関数のmファイルの1行目の関数名が

MYvectorize(x)となっているために、Warningが発生します。 シミュレーション環境はGNU Octaveですが、たぶんMatlabでも発生する と思いますので、ご確認ください。関数名をファイル名と同じMYvecと すればWarningは解消されます。

734 hits

|

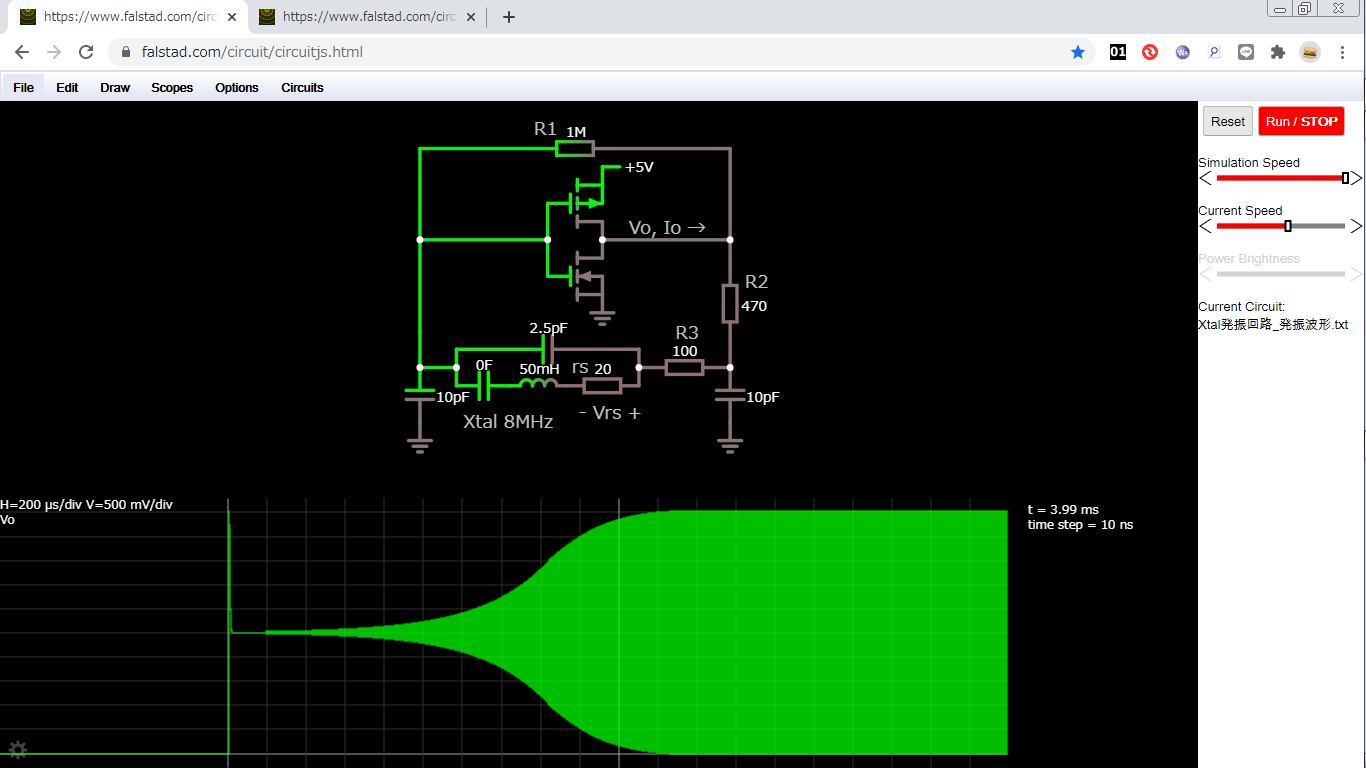

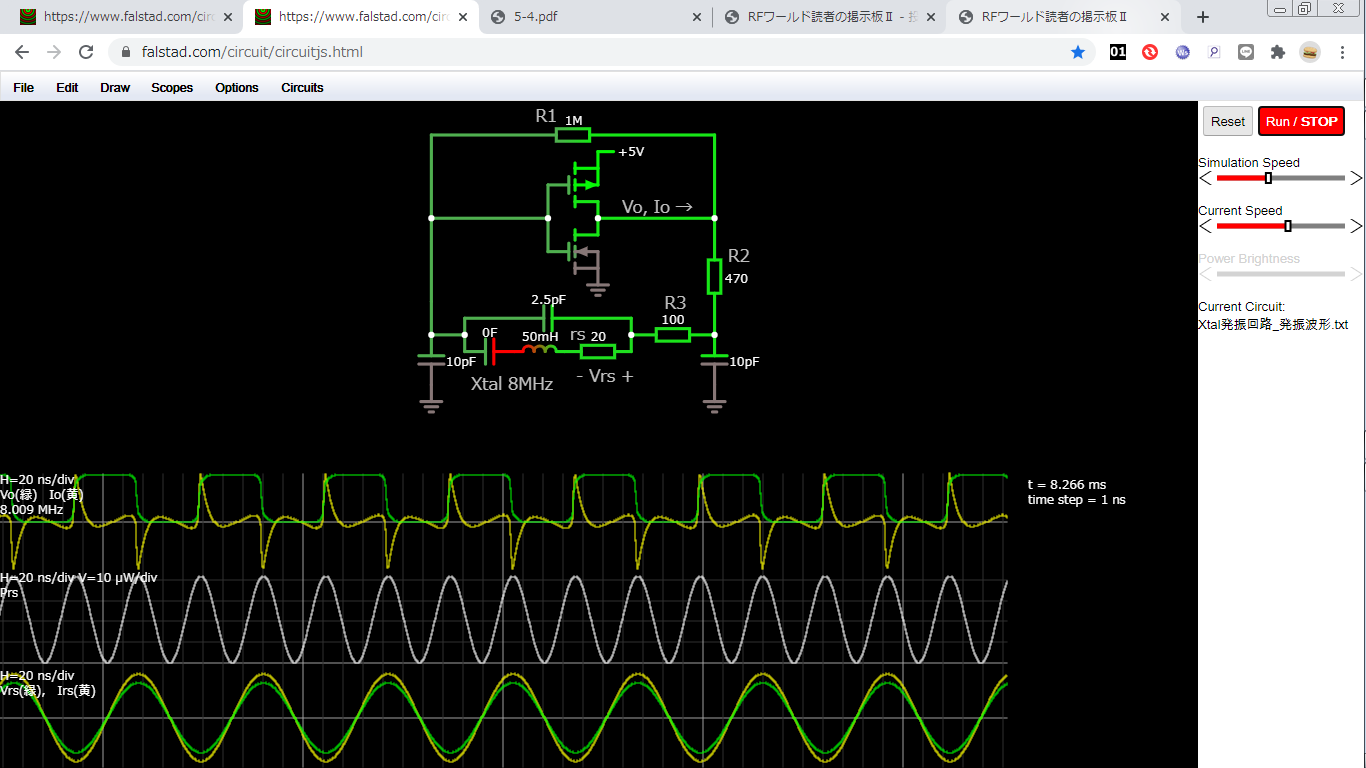

下記のページで8MHzのクリスタルの等価回路が紹介されていましたので、それを使わせていただいてシミュレーションしてみました。

https://www.kohgakusha.co.jp/support/ltspice/5-4.pdf マイコンの発振回路はメーカーの推奨定数を使えば問題なく動くので、(出てくる数式の計算が大変なのも大きな一因ですが、)あまり深く考えたことはありませんでした。 今回シミュレータで電流Ioやクリスタルの消費電力(励振レベル)を表示させてみて、マイコンというデジタルの世界で唯一アナログで動いている発振回路の中の動作が透けて見えたような気がします。 興味のある方は下記のWeb circuit simulatorに添付の回路ファイルを読み込ませて、いろいろな定数を変えてみて波形の変化をご確認ください。 http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html ※コイルに直列のコンデンサの容量が0Fと表示されていますが、実際には0.0079pFが設定されています。 ※発振起動を見るには、回路ファイルを読み込ませてから画面右上の「Reset」ボタンをクリックしてください。  【861_Xtal発振回路_発振起動.png : 51.0KB】  【861_Xtal発振回路_発振波形.png : 100.4KB】

721 hits

|

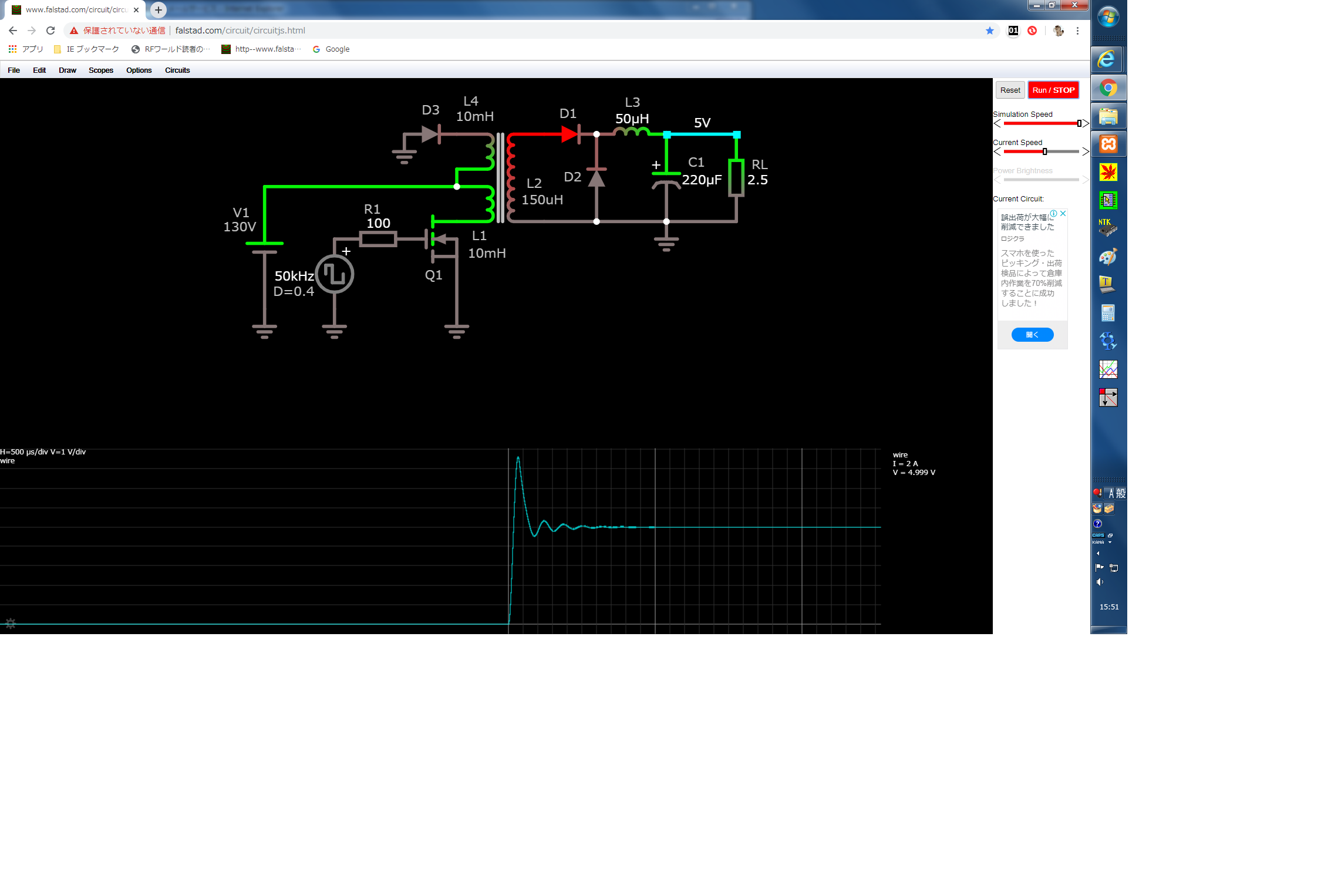

首記のWeb回路シミュレータは以前紹介したことがありますが、日々進化しているようで、いろいろなサンプル回路や便利なツールが追加されます。

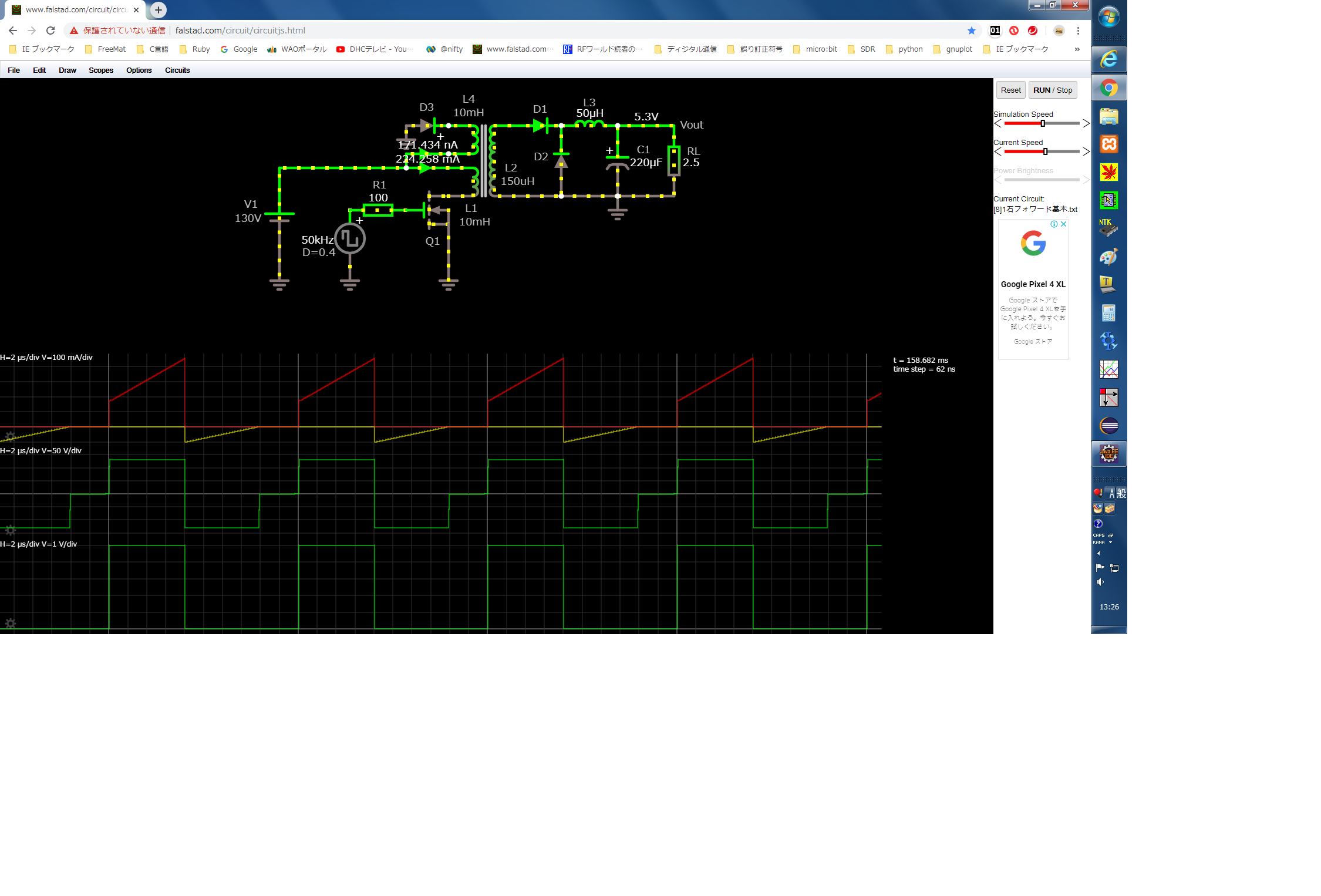

http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html そんな中でCustom Transformerはよくできていて、3巻線や4巻線のトランスを簡単に作ることができます。「アナログ電子回路の基礎と入門」(岡山努著)の167頁で紹介されていた1石フォワード形コンバータの基本回路も簡単に動作させることができました。回路ファイルとシミュレーションの様子を添付しましたので、興味のある方はご参照ください。 書籍で紹介されている回路などの動作を確認するには、とても便利なツールです。  【677_1石フォワード形コンバータ基本回路.png : 226.7KB】

1,267 hits

1,260 hits

首記のWeb回路シミュレータで、「アナログ電子回路の基礎と入門」(岡山努著)の179頁で紹介されていたフライバック形コンバータの基本回路を動作させてみました。

http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html 興味のある方は、添付のtxtファイルをシミュレータに読み込ませてお試しください。 〈仕様〉 スイッチング周波数…25kHz デューティ比…0.5 1次電源電圧…24V 出力電圧…160V 出力電力…10W 〈オシロスコープの波形〉 1段目…黄色:1次コイル電流 赤色:2次コイル電流 2段目…矩形波発振器の出力電圧 3段目…Q1のVds 4段目…1次コイル電圧 5段目…2次コイル電圧 6段目…出力電圧 ![添付画像【709_[8]フライバック形コンバータ基本回路.png : 219.1KB】](./brd/RFW2/upload/709_%5B8%5D%83t%83%89%83C%83o%83b%83N%8C%60%83R%83%93%83o%81%5B%83%5E%8A%EE%96%7B%89%F1%98H.png) 【709_[8]フライバック形コンバータ基本回路.png : 219.1KB】

1,074 hits

首記のWeb回路シミュレータで、「アナログ電子回路の基礎と入門」(岡山努著)の188頁で紹介されていたプッシュプル形コンバータの基本回路を動作させてみました。

http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html 興味のある方は、添付のtxtファイルをシミュレータに読み込ませて、 Vo = 2D(Ns/Np)Vp - 0.7(ダイオード1ヶ分の電圧降下) Vo:出力電圧 Vp:入力電圧 D:デューティ比 Ns:2次側巻数 Np:1次側巻数 が成り立つことをご確認ください。 シミュレーション回路上では、D=0.3, (Ns/Np)=0.5, Vp=24Vを使用しています。 ※最近、シミュレータのオシロスコープの信号にラベルが付けられるようになりました。 ![添付画像【858_[8]プッシュプルコンバータ基本回路.png : 254.1KB】](./brd/RFW2/upload/858_%5B8%5D%83v%83b%83V%83%85%83v%83%8B%83R%83%93%83o%81%5B%83%5E%8A%EE%96%7B%89%F1%98H.png) 【858_[8]プッシュプルコンバータ基本回路.png : 254.1KB】

989 hits

|

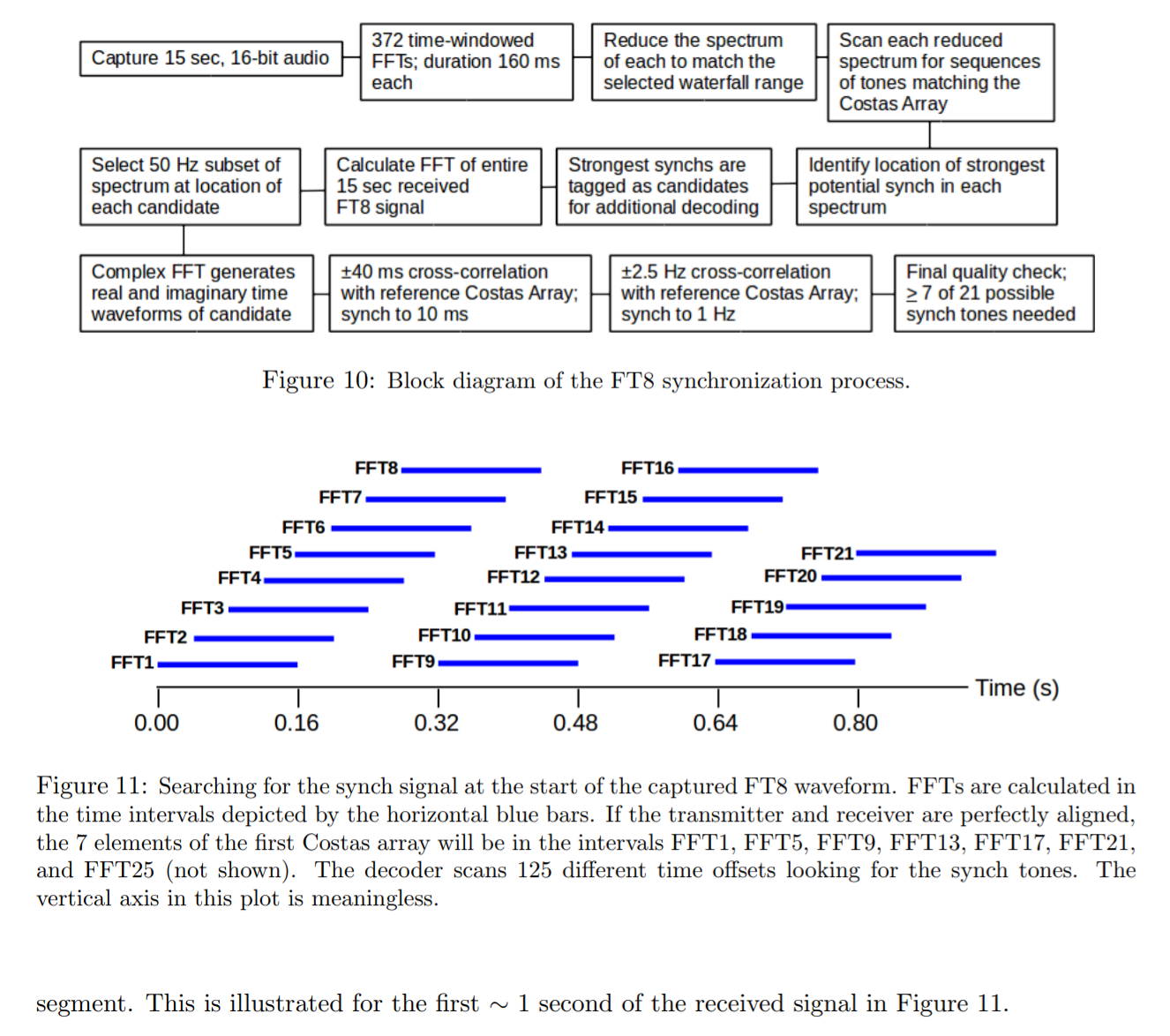

ノイズレベル以下の通信方式で、近年、FT8というプロトコルが急速に流行ってきているのを知りました。

パソコンのプログラムや無線機との接続方法、操作方法に関する資料はネット上でもかなり見つかるのですが、FT8がどのようにしてノイズレベル以下の信号を送受信できるのか、プロトコルの設計思想を読み解く情報が見つけられずにいます。 特に、添付ファイル記述にある肝部分となる、FFT変換または逆FFT変換に関わる信号処理方式の考え方、設計思想がわからず、国内の書籍やネット情報で参考になるものがあったら教えて下さい。 参考文献: http://laarc.weebly.com/uploads/7/3/2/9/73292865/ft8syncv8.pdf  【687_FT8-decord-process-with-FFT.png : 0.6MB】

896 hits

▼Toolis Garyさん:

基礎的なノイズ低減の考え方を説明して下さり、大変ありがたく感謝します。 FFT(高速フーリエ変換)を理解して応用し、いかにして8値FSK (8種の周波数のFSK)のデータ列を取り出すかが、僕にとっての最初のつまずきであることがわかりました。 FFT変換とは https://s51517765.hatenadiary.jp/entry/2018/03/18/142918 ここのサイトを見ると、FFTのアルゴリズムをある程度、単一の機能のブラックボックスと捉えても、ラジオ信号のAF出力をサウンド・ブラスタ等のAD変換器を使ってサンプリングデータを、時刻と対応させて表データにしてメモリ配列に入力し、それをFFT変換すれば、8値のFSKのデータ列が出力できるのではないか??と今、思ってるところです。 ご教示頂きました情報と合わせ、計算を試してみたいと思います。 ありがとうございました。

1,013 hits

▼C2020J3さん:

>▼Toolis Garyさん: >基礎的なノイズ低減の考え方を説明して下さり、大変ありがたく感謝します。 私が書き込んだものを読み返してみると,あやふやな内容で失礼いたしました. >FFT変換とは >https://s51517765.hatenadiary.jp/entry/2018/03/18/142918 情報をありがとうございます.わかりやすく解説されているようですね. DFFTは計算方法さえ示されていれば,なんとか実装できそうですが, なぜそんな方法で計算すると目的の結果が得られるのかを理解するには 高度な数学知識が求められるように思います.

1,071 hits

▼Toolis Garyさん:

>▼C2020J3さん: >>▼Toolis Garyさん: >>基礎的なノイズ低減の考え方を説明して下さり、大変ありがたく感謝します。 > 私が書き込んだものを読み返してみると,あやふやな内容で失礼いたしました. > >>FFT変換とは >>https://s51517765.hatenadiary.jp/entry/2018/03/18/142918 > 情報をありがとうございます.わかりやすく解説されているようですね. > > DFFTは計算方法さえ示されていれば,なんとか実装できそうですが, >なぜそんな方法で計算すると目的の結果が得られるのかを理解するには >高度な数学知識が求められるように思います. こんにちは。Garyさんの解説は、ノイズの定性的性質を数式で表現されており わかりやすく、なななかこうした話をできる才能を持たれるかたは貴重な人材になられていると思い、たいへんありがたく思います。 FFTで画像検索すると、鋭いピークを持つ鳥瞰図(ちょうかんず)のような3Dグラフが出てきました。ノイズ分布内に埋もれたキャリア周波数成分が取り出された印象で見ました。 ノイズが"一様分布"のような確率分布でターゲットの帯域に存在していると仮定すると、時間領域でFFT積分すると、周波数軸方向にキャリア/Tone信号が突出してくるイメージをしています。 一方、それを計算で検証しないといけないと思い、ネット検索で一部情報を得ました。 通信そのものを目的にしてしまうと面白くなくなってしまうので、しばらく考えてみます。 DFFT C言語実験プログラム例 https://ryooji-f.hatenadiary.org/entry/20111117/1321532405 MaximaでのDFFT計算例 https://oshiete.goo.ne.jp/qa/4331667.html (C)情報公開者様

1,164 hits

関連技術としてQRコード発明(デンソーウェーブ社、原昌宏さん発明)がETVで紹介されました。

Yutube site at https://www.youtube.com/watch?v=rJ6s-fL9zSY FT8プロトコル中になる、FEC(Forword Error Correction) 前方エラー訂正機能と、冗長データを元コードデータより長い情報量で、エラー訂正するQRコードの方式が似ていると思います。

998 hits

|

748 hits

|

RFワールドNo.41 96ページの動作確認として

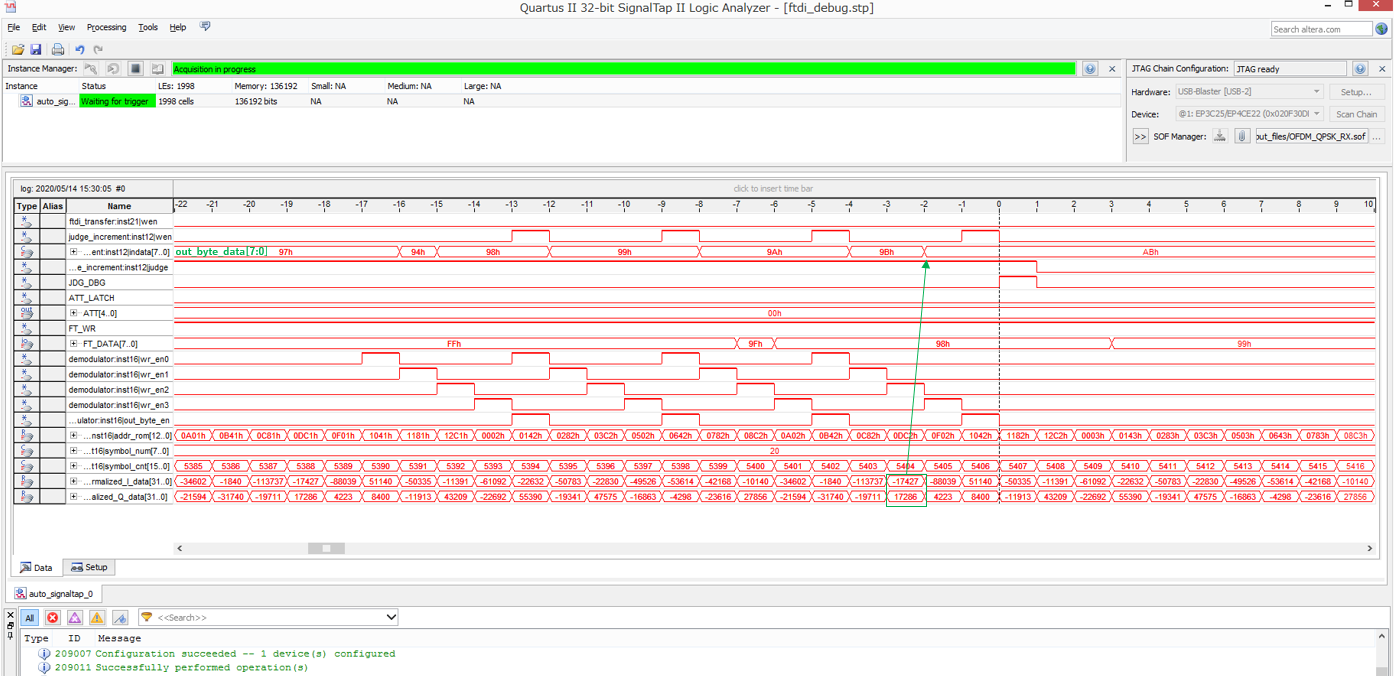

送信基板のSW2を押し続ける事で常にインクリメント・データを送信して 受信基板ではパソコン用プログラムでhhmmss.datを書き出しています。 1Mバイトのhhmmss.datの中身を確認しますと1Mバイト中80バイトくらい データが化けてます。化け方は少し法則があり、9b → ab や 2f → 3f の様になり、out_byte_data[7:0]の[5:4]部分です。 1シンボル中、out_byte_data[7:0]が4個出力されますが、化けるのは4個目です。SignalTapのスクリーンショットを投稿させて頂きます。 どの様な事が考えられますでしょうか? それと教えて頂きたい点があります。 RFワールドNo.41 98ページのdemodulatorモジュールのaddr_romですが記述から symbol_cntが240(3us)~5359(67us)までいくとアドレスが0に戻る様な動きをします。 つまり、シンボル開始の0usからではなく、3usの位置から 波形メモリの先頭を読み出していく様ですが何故でしょうか? また、積算はシンボル開始から約7us(7+offset)オフセットをとり 波形メモリの先頭位置3usからに対して約4usずらしてますが何故でしょうか? ■接続 送信基板TX-OUT == 簡易アッテネータ基板(同梱) == SMAケーブル(同梱) == 受信基板RX-IN == USBケーブル == PC ■同期チェック 1.送信基板のSW1を押し続けると受信基板のLED1が1秒くらいの周期で点滅、LED2は点灯(キャリア同期) 2.送信基板のSW2を押し続けると受信基板のLED1、LED2は点灯、LED3は短い周期で点滅 →受信基板側のSMAケーブルと同軸端子の接続をゆるめてLED3の点滅がほぼ無くなる様に調整 ■ファームウェア 送信基板:RFW42SのOFDM_QPSK_TX.sof 受信基板:RFW42SのOFDM_QPSK_RX.sof  【821_エラー位置.png : 213.1KB】

668 hits

回答の内容が二転三転してしまい、申し訳ございません。

積分区間を7μ秒遅れとしておりますが、積分区間に合わせて波形メモリも7μ秒遅れでスタートさせなければならいことが判明いたしました。 add_rom についての正しいコードは、以下のようになると思います。 addr_rom <= symbol_cnt[3:0]*320 +(symbol_cnt-7*80)/16; 現状の公開ファイルですと、67μ秒以降は意図しない波形メモリの番地を読んでしまいます。しかしながら、67μ秒~71μ秒にかけて積分処理は続いていますから、積分結果のIQ値に誤差を生じていまいます。 出稿直前に、積分区間の調整をしていたため積分区間と波形メモリのタイミングを揃えるのを、忘れてしまったのかと思います。 私のほうで、上記の誤りを実機で十分に確認した後、公開ファイルの訂正を予定しております。 ご質問くださった読者様には、取り急ぎ、誤りのお知らせをさせていただく次第です。 このたびは、誤りを見つけてくださったこと、大変に感謝申し上げます。 ▼初心者さん: >お返事ありがとうございます。 > >>波形メモリは、周期波形がピッタリ収まるように入っていますので、終点から始点にジャンプしても、波形が連続的につながるようになっています。 > >波形メモリは0~5119番地まで入っていますので、58ページ図6.6のイメージで最後のアドレス5119番地の次はアドレス0番地になるのが正しいと理解してます。 >ですが、98ページに記載のaddr_romですと、アドレス5119番地の次が320番地になってまして0番地ではないですが、これは間違いではないでしょうか? > >symbol_cntが5359の場合、addr_rom = 15*320 + (5359-3*80)/16 = 5119 >symbol_cntが5360の場合、addr_rom = 0*320 + (5360-3*80)/16 = 320

1,040 hits

お返事ありがとうございます。

実機でのご確認および公開ファイルの訂正をお願い致します。 波形メモリ読み出しと積分区間が1クロックでもズレると 波形メモリのアドレス終点から始点にジャンプした時の 影響が出るかと思います。 またアドレスが5120~8191になる場合でも実在しない アドレスを指定する事になるかと思います。 そこでaddr_romの生成に下記の処理を追加してみましたのでご参考下さい。 ・終点から始点を5119→320ではなく5119→0にする処理 ・アドレス(addr_rom)が5120~8191にならない処理 wire signed [13:0] w_addr_rom0; //1bit拡張 wire signed [12:0] w_addr_rom1; //symbol_cntを波形読み出しメモリアドレスに変換 //終点から始点を5119→320ではなく5119→0にする処理 assign w_addr_rom0 = (symbol_cnt >= 64*80+7*80)? symbol_cnt[3:0]*320+(symbol_cnt-64*80-7*80)/16 : symbol_cnt[3:0]*320+(symbol_cnt-7*80)/16; //マイナスと5120以上にしない処理 assign w_addr_rom1 = (w_addr_rom0[13])? w_addr_rom0 + 5120 : (w_addr_rom0 > 5119)? w_addr_rom0 - 5119 : w_addr_rom0[12:0]; always@(posedge clk)begin addr_rom <= w_addr_rom1; end

1,124 hits

公開ファイルの誤り内容をご確認くださり、有難うございます。

また、読者様の訂正案をご提案くださり、有難うございます。 訂正の公開ファイルは、既に公開済みのものから大きく変更のない形にしたいと思います。 様々な対処方法が考えられますが、 FPGAのメモリ量に余裕があれば、64μ秒ギリギリではなく余裕長を持った波形メモリにしておく、というのも1手法かと思います。 ▼初心者さん: >お返事ありがとうございます。 > >実機でのご確認および公開ファイルの訂正をお願い致します。 > > >波形メモリ読み出しと積分区間が1クロックでもズレると >波形メモリのアドレス終点から始点にジャンプした時の >影響が出るかと思います。 >またアドレスが5120~8191になる場合でも実在しない >アドレスを指定する事になるかと思います。 > >そこでaddr_romの生成に下記の処理を追加してみましたのでご参考下さい。 >・終点から始点を5119→320ではなく5119→0にする処理 >・アドレス(addr_rom)が5120~8191にならない処理 > > >wire signed [13:0] w_addr_rom0; //1bit拡張 >wire signed [12:0] w_addr_rom1; > >//symbol_cntを波形読み出しメモリアドレスに変換 > >//終点から始点を5119→320ではなく5119→0にする処理 >assign w_addr_rom0 = (symbol_cnt >= 64*80+7*80)? > symbol_cnt[3:0]*320+(symbol_cnt-64*80-7*80)/16 : > symbol_cnt[3:0]*320+(symbol_cnt-7*80)/16; > >//マイナスと5120以上にしない処理 >assign w_addr_rom1 = (w_addr_rom0[13])? w_addr_rom0 + 5120 : > (w_addr_rom0 > 5119)? w_addr_rom0 - 5119 : > w_addr_rom0[12:0]; > >always@(posedge clk)begin > addr_rom <= w_addr_rom1; >end

1,186 hits

お返事ありがとうございます。

訂正の方法についてはご検討をお願い致します。 引き続きでは御座いますが、よろしくお願い致します。

1,300 hits

|

>TP9が0 Vにならないのは、バーチャルショートがされていないからでしょうか。

なんとも申し上げられません. まずは配線面の交差か所をすべて部品面のジャンパ線に変更し,配線面に交差か所がなくなるようにしてください. その後,基板の部品面と配線面の写真をアップしてください.

692 hits

▼editorさん:ありがとうございます。

一日半田付けを確認していましたが、変化はなく、直している間に、TP8も1.5m V程になってしまい、そこでもう一度確認して、直しましたが、0Vに戻りません。 現在はピークホールド回路を取り除いて、計測していますが、依然として0Vになりません。 直すとどこかがおかしくなってしまって、進まないです。

870 hits

▼初めてさん:

>一日半田付けを確認していましたが、変化はなく、直している間に、TP8も1.5m V程になってしまい、そこでもう一度確認して、直しましたが、0Vに戻りません。 >現在はピークホールド回路を取り除いて、計測していますが、依然として0Vになりません。 >直すとどこかがおかしくなってしまって、進まないです。 何度も修正したこと,複数箇所の半田付けが不確実であることなどが重なって,接続が不安定になっているものと思います. ご面倒でも,新しい基板に再度作り直すことをおすすめいたします. 今度は,交差か所を部品面に配置し,半田付けの際も半田がなめらかに 溶け込むように注意しながら製作してみてください. ご健闘をお祈りいたします.

939 hits

▼editorさん:大変勝手ではありますが、製作を断念することにしました。

ここまで教えていただいたにも関わらず、私の力不足で諦めてしまうことはとても申し訳なく思っています。 しかし、editorさんのおかげで電子工作の大変さや面白さを感じることができました。 いい経験になりました。 これから少しずつでも勉強を重ねた上で機会がありましたら、再挑戦したいと思っています。 大変お世話になりました。ありがとうございました。

968 hits

▼初めてさん:

>大変勝手ではありますが、製作を断念することにしました。 >ここまで教えていただいたにも関わらず、私の力不足で諦めてしまうことはとても申し訳なく思っています。 お疲れ様でした. たぶん完成まであと一歩のところまで到達していると思います. もう一度,なにかを製作されるときには,きっと今回の経験が活きることと存じます. あらゆる技術には共通する特徴があるといわれています.それは同じことを,同じように実行すれば,同じ結果が得られるということです.老若男女,誰がやっても,同じ結果が得られるという特徴です.ただし,スキルが不十分だと,同じようにやっているつもりでも,どこかが同じじゃなくて,違った結果になってしまいます. また,経験する前に知識を頭に詰め込んでから,経験を積むことが重要だと思います.すると,知識が経験によって知恵に昇華し,実力(スキル)となって血肉になっていきます. >大変お世話になりました。ありがとうございました。 こちらこそご期待に適わなかったことをお詫び申し上げます.

1,037 hits

|

▼初めてさん:

>R6の0V側も5V前後です。 >接続点も5.0V前後です。 >なので配線ミスといことですよね。 はい,配線が間違っています. >配線は写真のように5VからR5ーR6と直列に繋ぎ、そのR5.R6の間に、IC1の3ピンに繋がる配線とC5から繋がる配線が来るようにしています。間違っていますでしょうか。 その説明では間違っているかどうかを判断いたしかねます. 回路図どおりに配線してあれば合っています. 白三角(▽)は0Vの共通電位すなわちグラウンド(ground,GND)の記号です.つまりすべての白三角(▽)は電池のマイナス「電位」へ「確実に」接続してください. >R5.R6の抵抗値は記入ミスで220kΩを使っています。 記入ミスがないように注意を払ってください. >配線は部品の足を切って使っていますが、交差しているように見える部分は山のような形にして上を越しているので接していることはないと思います。 >それでもやはり部品面を通したほうがいいのでしょうか。 部品面を通すか,ビニル線を使いましょう. さもないと気づかないうちに接触したり,一見交差していても実は接触していたりして動作不良の原因になりかねません.

645 hits

▼初めてさん:

>▼editorさん:ありがとうございます。 >アノード電圧は1.1m V >カソード電圧は50m V 基板の配線面の写真もアップしてください.

2,697 hits

2,765 hits

▼editorさん:

TP9が0 Vにならないのは、バーチャルショートがされていないからでしょうか。 そうすると、IC3の2ピンと1ピンの接続が上手くいっていないということでしょうか。

2,881 hits

▼初めてさん:

>TP9が0 Vにならないのは、バーチャルショートがされていないからでしょうか。 >そうすると、IC3の2ピンと1ピンの接続が上手くいっていないということでしょうか。 ツリーが長くなりすぎたので,続きは下記へ. https://www.rf-world.com/x/bbs/c-board.cgi?cmd=one;no=842;id=RFW2

2,932 hits

|

>▼初めてさん

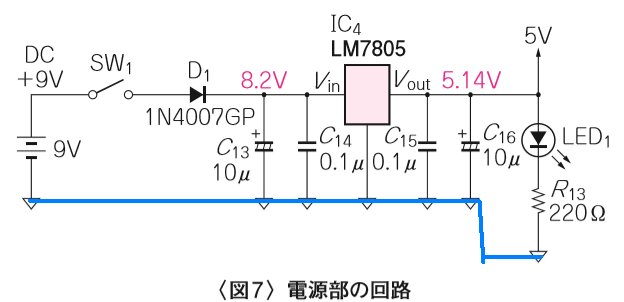

>これは安定するように改良した方が良いのでしょうか? レギュレータICの出力電圧5Vは,出力につながれている 負荷回路のすべてに影響しますから,安定である必要があります. 電池からの電圧を使わず,いったんレギュレータICに通してから 使うのは,安定した電圧を得るためです. しかし,配線や半田付けが不完全だと接触したりしなかったり して電圧が不安定になる原因になります. テスターを電圧レンジにしてレギュレータの出力を測りながら, 配線面を軽く指先で押してみてください.上手に半田付けできて いれば5Vの電圧は0.1Vも変化しないはずです.もし,変化するようなら 半田付け不良箇所を探して修正してください. >この先はLM7805の出力側から次の回路へ配線を続けていけば良いのでしょうか? その通りでございます. >そしてこの先の回路のグランドはどこに繋いでいけば良いのでしょうか?電池のマイナス側でよろしいのでしょうか? グラウンド(ground,GND)は0Vラインです.図の青線です. これは電池のマイナス側でもあります. この程度の回路ならば,回路図どおりに配置配線していけば たいてい動作します.0Vラインは配線しやすいように配置すればOKです.  【770_RFW33Fig07.jpg : 29.0KB】

679 hits

▼初めてさん:

>IC1を抜いて電圧を測っても2.5Vになりませんでした。 まだ配線が間違っていますね. 図6をもう一度よくみてください.IC1を抜き,C5も外してあるので, 残ったのは青枠の中のR5とR6の直列回路だけですよね. これでR5とR6の接続点が2.5Vにならないわけがありません. R5の5V側は何Vでしょうか? R6の0V側は何Vでしょうか? そしてR5とR6の接続点は,何Vでしょうか? >抵抗はR5、R6ともに220Ω前後でした。 抵抗値は220kΩが正しい値です.220Ωではありません. 正しい抵抗器を使ってください. >改めてjpg形式で添付させていただきます。 >画像サイズが大きいようでしたら大変申し訳ないです。 ありがとうございます.適切なサイズと存じます.  【793_RFW33fig06-01.jpg : 126.8KB】

2,019 hits

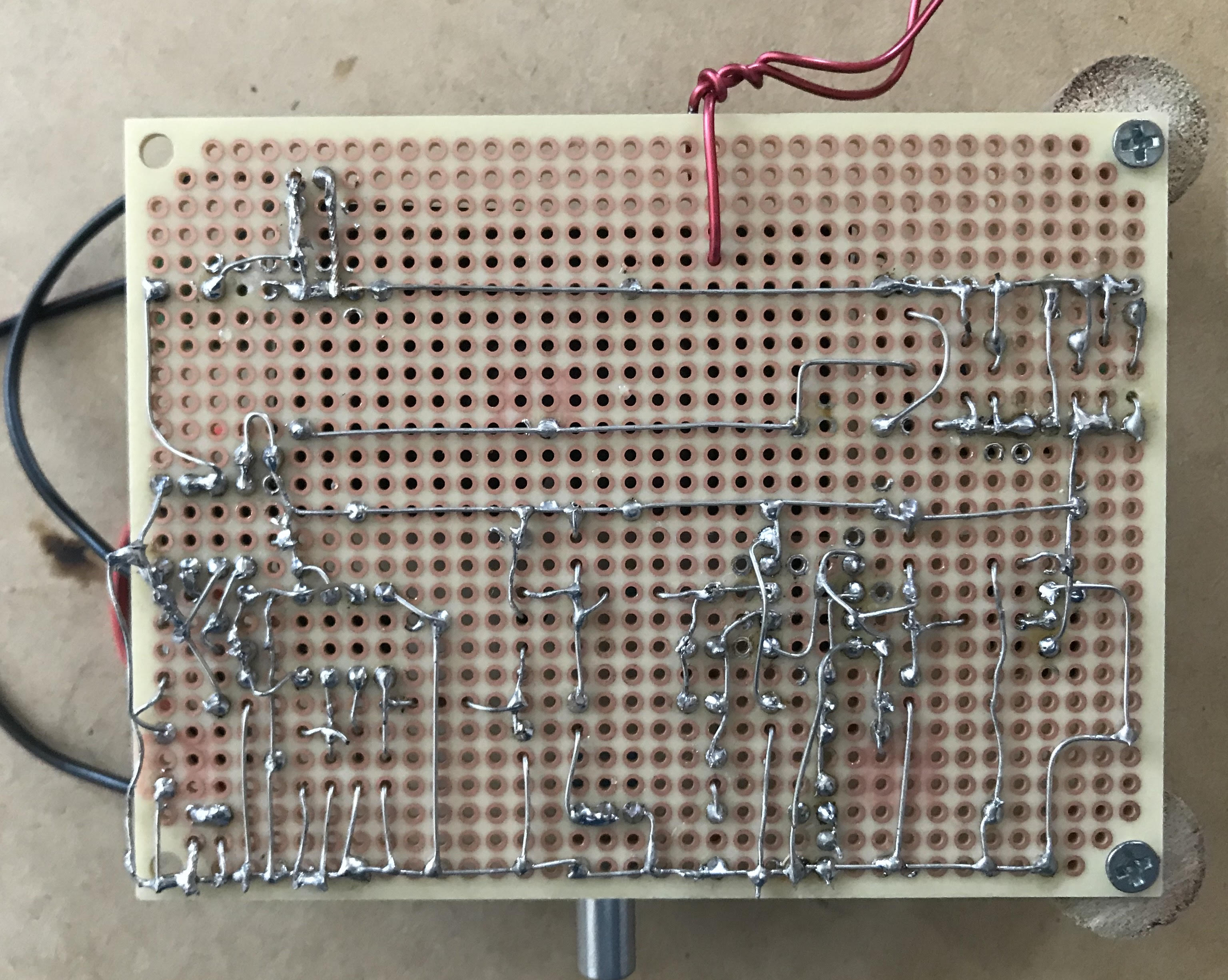

1枚目の写真はユニバーサル基板の配線面ですが,配線には何をお使いでしょうか?

写真からは「錫めっき線」に見えます. 配線が交差している場所で錫めっき線どうしが接触しているように 見えますがどうですか? 錫めっき線はエナメル線とは違いますよ.エナメル線は半田付けする前に端のエナメルを削り落とすか熱でじっくり溶かすなどして銅線を露出させないと半田付けできませんし,電気的にも接続されません.エナメルは絶縁体なので,電気を通しませんから,エナメル線どうしが接触しても電流は流れません. 一方,錫めっき線は銅線に,電気を通しやすい錫(スズ)をめっきした線ですから,どこの部分も電流が流れます. 配線を交差させたい場所に錫めっき線を使うなら,基板の部品面に配線します.こういう配線をジャンバー線などと呼びます. 半田面で交差させたい配線は,極細ビニル線(AWGの28番とか30番)などを使うとよいでしょう.

1,971 hits

▼editorさん:

R5の5V側は5.06Vです R6の0V側も5V前後です。 接続点も5.0V前後です。 なので配線ミスといことですよね。 配線は写真のように5VからR5ーR6と直列に繋ぎ、そのR5.R6の間に、IC1の3ピンに繋がる配線とC5から繋がる配線が来るようにしています。間違っていますでしょうか。 R5.R6の抵抗値は記入ミスで220kΩを使っています。 配線は部品の足を切って使っていますが、交差しているように見える部分は山のような形にして上を越しているので接していることはないと思います。 それでもやはり部品面を通したほうがいいのでしょうか。

2,052 hits

2,131 hits

|

DZV-1を購入してありがたく使ってます。

ところでプリアンプの制作を趣味でやってますが、DZV-1を使用してNFの測定ができないものでしょうか?作成したものはゲインは満足できるのですが、実際に使ってみるとノイズが多いと不評です。ただノイズレベルが測定できないので、対策してもその効果がよく判りません。 ググってみたところ、コールドソース法という手法でノイズソース無しに測定できるという紹介がありますが、メーカー製VNAの機能として持っている様子です。詳細の説明が難しいようなら、どこかのwebの参照先をご紹介いただければ幸いです。無理を申しますが、ご検討よろしくお願いします。 ついでながら作成しているプリアンプは430Mhz用です。

725 hits

takaさん

富井里一です。 ziVNAuでNF測定する検討をしました。しかし、プリアンプ単体(430MHz帯)の NF測定は、どうあがいても測定できないという結論です。 検討した測定は、ziVNAuをSA(スペクトラム・アナライザ)として利用する方式です。 測定できない要因は、プリアンプのノイズ・レベル測定です。ziVNAuのノイズ・フロアは約-75dBm(BW=24kHz)です。プリアンプの出力ノイズが-70dBm以上ないと、ziVNAuのノイズと区別できない為です。 仮に、利得=20dB, 出力ノイズ=-70dBm のプリアンプのNFは約40dBになってしまいます。おそらく測定したいプリアンプのNFは数dBですから、ziVNAuではとうてい及ばないことになります。 計算式は以下に示します。(ノイズ測定には補正が必要ですが、ざっくり求めるために省略します) NF[dB] = Nosa - 10log(RBW) - (-174 + G) = -70 - 10log(24000) - (-174 + 20) ≒ 40 ただし、 Nosa = ziVNAuで測定したノイズ・レベル[dBm] RBW = ziVNAuの帯域幅= 24kHz -174 ≒ 27℃における熱雑音[dBm/Hz] G = プリアンプの利得[dB] ziVNAuではとうてい及ばない事に気づくまでに時間が掛かりすぎました。申し訳ありません。

1,015 hits

富井里一さん

ご検討いただきありがとうございました。また書き込み頂いたのに気が付くのが遅くなり、失礼しました。 >プリアンプの出力ノイズが-70dBm以上ないと、ziVNAuのノイズと区別できない為です。 こんなにプリアンプがノイズを出すとすると、無線機にとってはノイズ源でしかありませんね。了解いたしました。 ところで話変わって、 >ziVNAuをSA(スペクトラム・アナライザ)として利用する方式 と書かれてますが、NF測定とは別に普通のSAとして使用できるものでしょうか? 単純にport1の出力は開放(50Ωで終端)し、port2に信号を入力してS21をLOGMAG表示すれば良さそうな気もしますが、校正をどうやるのか?? 質問ばかりで恐縮ですが、お手すきの時間にでもお願いいたします。

1,078 hits

takaさん

ziVNAuのSAモード(スペアナに似せた機能)についてご返信いたします。 > port1の出力は開放(50Ωで終端)し、port2に信号を入力してS21を... その状態で各周波数のレベルを測定する機能がPCアプリ(ziVNAu.exe)にあります。グラフ縦軸スケールは、校正データ用のアスキー・ファイルを用意します。(SACal.txt) このファイルが無い場合、0dBはADコンバータのフルスケール(約-14dBm)になります。 私の手元にある ziVNAu(ハードウェア)で SACal.txtを用意してあります。ハードウェアの個体差は吸収できませんが参考にはなると思います。 以上の内容をリンク先のPDFにまとめました。詳しい設定はそちらを見ていただければと思います。 https://www.rf-world.com/x/bbs/c-board.cgi?cmd=one;no=767;id=RFW2#767

1,161 hits

富井里一さん

SAモードというのが用意されていたのですね。RFワールド37号を購入してなかったので、知りませんでした。 ご丁寧な解説をつけていただき、感謝してます。 早速動かしてみて、確認いたしました。 ありがとうございました。

1,236 hits

|

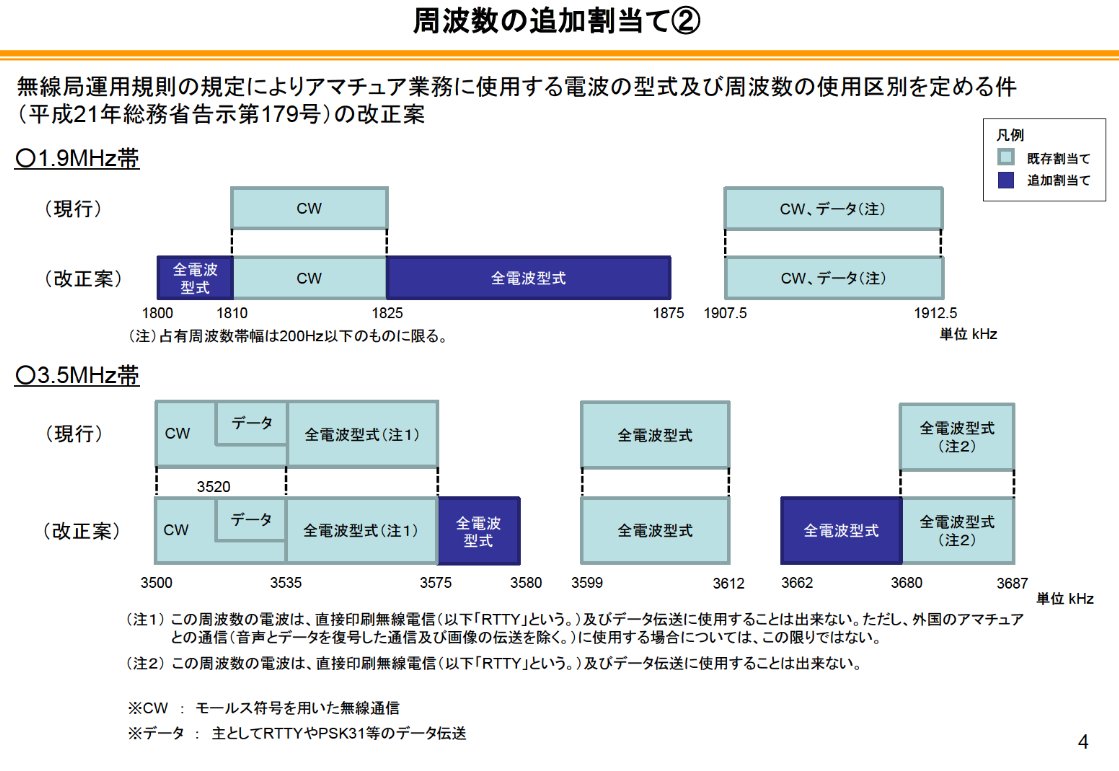

アマチュア無線の1.8MHz帯と3.5MHz帯で,2020年4月21日から運用可能になりました.特に1.8MHz帯は75kHzまで拡大されたので,全電波形式が認められました.

官報(号外第84号5頁)に掲載されています: https://kanpou.npb.go.jp/20200421/20200421g00084/20200421g000840005f.html 関連資料: https://www.soumu.go.jp/main_content/000664421.pdf  【774_additional-freq-for-160m-es-80m.jpg : 134.5KB】

608 hits

|

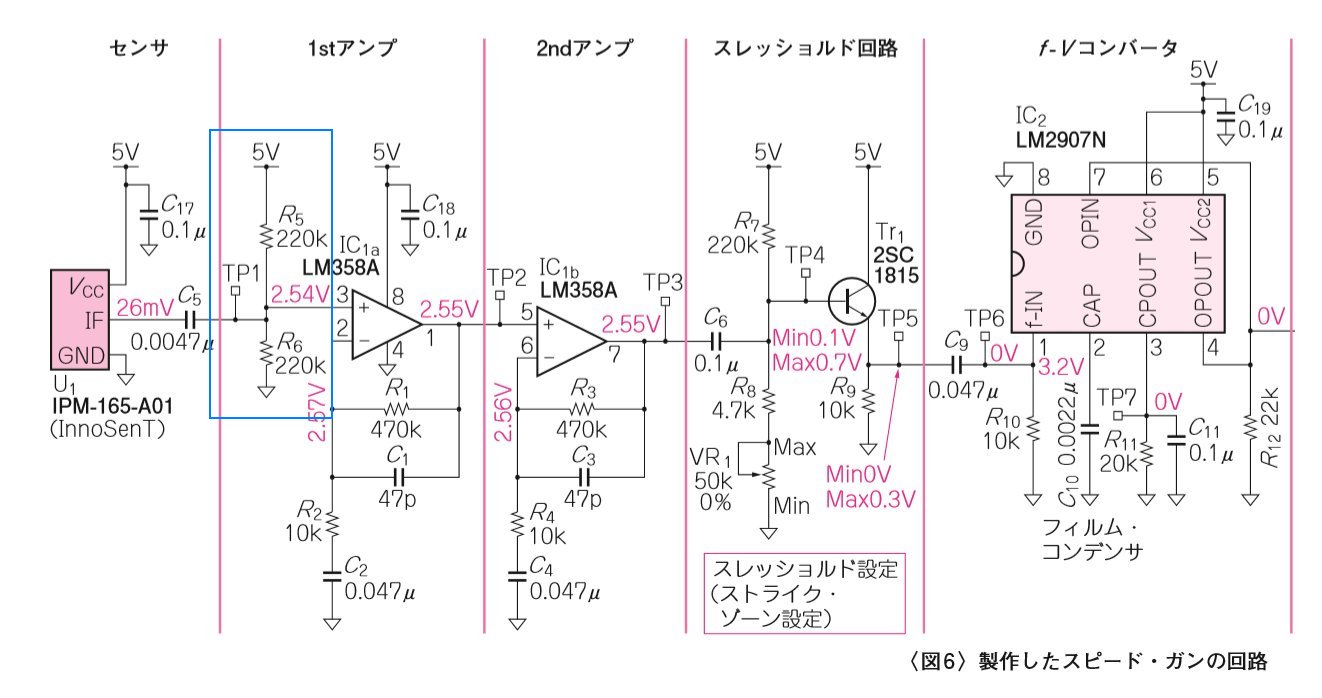

1stアンプと2ndアンプとなっていますが、完成写真や配線写真を見ると1つしか使われていないように見えました。これは2つアンプを使うということではなく、それぞれの回路を使う場合の比較として書かれているのでしょうか?

761 hits

▼初めてさん:

>マルツオンラインさんで売られているユニバーサル基板 71.23×95.25 片面【LUPCB-9572S-R2】でも大丈夫でしょうか。 本記事の製作例では,表3に書かれているように外形95×72mmの基板を使っています.

3,178 hits

▼editorさん:わかりました。ありがとうございます。

3,271 hits

▼editorさん 基板を手に入れたので、改めて電源系を作ったところ無事LEDが点灯しました。そこで、5.0Vの電圧になっているかを確認したところ、安定はしないものの5.0Vを出せました。ありがとうございます。

これは安定するように改良した方が良いのでしょうか? この先はLM7805の出力側から次の回路へ配線を続けていけば良いのでしょうか? そしてこの先の回路のグランドはどこに繋いでいけば良いのでしょうか?電池のマイナス側でよろしいのでしょうか?

3,354 hits

初めてさん,書き込みありがとうございます.

コメントツリーが長くなりすぎたので, 続きは下記に記しました: https://www.rf-world.com/x/bbs/c-board.cgi?cmd=one;no=770;id=RFW2

3,411 hits

|

RFワールドNo.35 で紹介の ziVNAu(簡易VNA) はSA(スペクトラム・アナライザ)に似せた機能があります。そのモードの設定に関してPDFにまとめました。

684 hits

|

RFワールドNo.41 94ページの動作確認としてExcelマクロ(IQマクロ.xls)を使ったコンスタレーション・ダイヤグラムを表示することを行っています。

IQモニタ値取得ボタンを押して表示されるデータ(黄色い○)が図8.17の様に0°、90°、180°、270°に集中する表示になりません。 IQモニタ値取得ボタンを押すたびにセルA1:D20の値は変化しますが、大半が黄色い○がない状態か、枠(400000,-400000)付近に表示されて、まれに図8.17の様な表示になります。 通常、IQモニタ値取得ボタンを押すたびに図8.17の様な表示になるものでしょうか? 接続と同期チェックは以下の通りですが、何か間違った事をしていないかご意見頂けますと幸いです。 ■接続 送信基板TX-OUT == 簡易アッテネータ基板(同梱) == SMAケーブル(同梱) == 受信基板RX-IN == USBケーブル == PC ■同期チェック ・送信基板のSW1を押し続けると受信基板のLED1が1秒くらいの周期で点滅、LED2は点灯 ・送信基板のSW2を押し続けると受信基板のLED1、LED2は点灯、LED3は短い周期で点滅 ・何もスイッチを押してない状態で受信基板のLED1はほぼ点灯、LED2は短い周期で点滅

624 hits

お返事ありがとうございます。

散布図のレンジを自動に変更する事で、点が表示される 事を確認できました。 たまに0°、90°、180°や90°、180°、270°など 3か所に固まる事があるのは「IQモニタ値取得」ボタンを 押したタイミングで受信されたデータが偶然そうなったと言う 理解で正しいでしょうか? またIQマクロ.xlsのVBA処理でHEX2DEC_I関数やHEX2DEC_Q関数で 最上位の桁を無視していますが理由が分かりませんでした。 何故でしょうか?

829 hits

無事に、表示ができてよかったです。

追加ご質問の回答はGW明けにいたしますので、恐れ入りますが、 少々お待ちください。 ▼初心者さん: >お返事ありがとうございます。 > >散布図のレンジを自動に変更する事で、点が表示される >事を確認できました。 > >たまに0°、90°、180°や90°、180°、270°など >3か所に固まる事があるのは「IQモニタ値取得」ボタンを >押したタイミングで受信されたデータが偶然そうなったと言う >理解で正しいでしょうか? > >またIQマクロ.xlsのVBA処理でHEX2DEC_I関数やHEX2DEC_Q関数で >最上位の桁を無視していますが理由が分かりませんでした。 >何故でしょうか?

901 hits

追加のご質問に回答させていただきます。

たまたまモニタリングのコマンドを受け付けた瞬間から20シンボル分をモニタしておりますので、4つの塊のすべてが出現しないことも、あるかと思います。 VBAで16進数8桁のうち最上位を無視している理由ですが、作ってから時間が経っており、よくわかりません。VBAもしくは表で扱える数値の範囲の制約から、最上位を無視しているのかと思います。 簡易アッテネータを介してTX→RXを接続するような、大入力の場合でも、最上位を無視しても、問題ないことは確認しております。 ▼初心者さん: >お返事ありがとうございます。 > >散布図のレンジを自動に変更する事で、点が表示される >事を確認できました。 > >たまに0°、90°、180°や90°、180°、270°など >3か所に固まる事があるのは「IQモニタ値取得」ボタンを >押したタイミングで受信されたデータが偶然そうなったと言う >理解で正しいでしょうか? > >またIQマクロ.xlsのVBA処理でHEX2DEC_I関数やHEX2DEC_Q関数で >最上位の桁を無視していますが理由が分かりませんでした。 >何故でしょうか?

869 hits

お返事ありがとうございます。

20シンボル分のモニタで4つの塊のすべてが出現しないことも タイミングによってありえると言う事ですね。 VBAもしくは表で扱える数値の範囲の制約で最上位を無視している のではないかとの事で、コンスタレーション・ダイヤグラムで 点の位置を確認する分には問題ないと言う事ですね。 ありがとうございました。

941 hits

|

61,787